來自香港的中國外交官

1924年5月9日的《廣州英文粵報》(The Canton Gazette) 對傅秉常(1896-1965)有這樣的評價:「我們很高興向讀者介紹一位風華正茂的年輕人——作為交涉員,他迅捷自勵,很快讓人安心寄予厚望,交託重任」、「雖然年輕,傅交涉員處理外交事務手腕靈活,且具政治智慧。他經常親切迎人,但處事謹慎而不辭勞苦,能將紛繁細務辦理得妥妥當當,令各方面都稱心滿意。當時兵禍連連,劫掠橫行,能夠有此成就,已屬不易之事。」又云「如果要我們指出傅先生性格上最優秀的地方,我們會毫不猶豫地立即(向大家)宣布:一是人緣很好,二是有志學術。他十分好學,且常常發掘新知識。在不遠的將來,傅先生定必在中國事務上扮演更重要的角色。」[1]

以傅秉常日後成就而論,《廣州英文粵報》之言,誠非過譽。

傅秉常是香港大學第一個一級榮譽工學士[2],也就是香港大學第一個一級榮譽畢業生。他早歲業已顯達,是近代有大名的中國外交官。1943年10月30日,時為國民政府駐蘇大使的傅秉常,代表政府在《四國宣言》上簽字。當時正值抗戰的艱難時刻,英、美此舉鼓舞了中國軍民的抗日意志,也提升了國民政府的國際形象。因此傅秉常視此為人生最大成就,稱「為余生平最快樂之日。」[3]

傅秉常有寫日記的習慣,留存至今的日記手稿有數十冊,均是十分重要的歷史證言,由此可了解他的一生。

他現存最早的日記是1932年的英文日記。1939年至1965年的日記較連貫,中間雖有幾年沒記或佚失,但整體脈絡完整。傅秉常的舊學根柢紮實,中文典雅流麗,英文造詣更是非凡。在云云諸冊日記中,1943年至1949年間日記至關重要,一方面見證了他的外交事業邁向頂峰,一方面亦見證了雲譎波詭的中蘇關係。

本文主要根據傅秉常現存各年日記、他晚年在台期間接受近史所訪問而成的《傅秉常先生訪問紀錄》[4],輔以其他原始資料,嘗試從多方面為大家介紹這位港大早年傑出校友精采的一生。

香港大學的讀書種子

1896年2月16日(丙申年正月初四)傅秉常生於廣東縣佛山鎮,屬猴,原名傅褧裳。[5]他是廣東南海佛山人,祖籍廣東興寧。祖父傅秀巖在廣東佛山經商,遂在當地定居。傅秀巖有二個兒子。長子傅翼鵬(又名傅慶錫或傅錫,1860-1936)年輕時赴港謀生,後開設元利建築公司,承辦各項工程,因經營得法,獲利致富。傅秉常父親傅慶兆(1864-1911)為傅秀巖幼子,屢應科舉,惟皆不售,後以任教私塾為生。傅翼鵬後招其弟到港。傅秉常12歲時始到香港上學,15歲時父親去世,一家生活遂由傅翼鵬照料。[6]傅秉常一家居於香港西半山柏道8號,即香港大學附近。

傅秉常母親麥氏(1870-1943),中山小欖人。[7]傅秉常兄弟姊妹眾多,惟除他之外,只有四個能長大成人。五姊為傅婩才(1890-約1940)。[8]六弟傅秉坤(1898-1963)歷任瓊海關監督、國民政府外交部駐港簽證貨單專員等職[9],傅秉常與之最親近。九弟傅秉彝(1905-1959)曾任公務員,亦曾經營農場。[10]十妹則為傅秉才(約1910-?)。[11]

傅金城是傅翼鵬的兒子[12],與傅秉常感情甚篤。傅秉常謂「且我與他,自從我12歲到香港,即與之相處。數十年來,情逾親生骨肉,互相敬愛、相知之深,亦無與比。」[13]【圖一】

傅秉常幼時接受私塾教育,12歲始習英文,先後在育才書社(Ellis Kadoorie School for Boys)和聖士提反書院(St. Stephen’s College)唸書。他謂「余先後就讀各校,成績似亦從未落為第二名」[14],可見學業超群。

他在1912年投考剛創辦的香港大學,成功獲得取錄。[15]他的校內成績超卓,除榮獲一級榮譽外,更在倫敦大學(University of London)考試中得到distinction的佳績。[16]

傅秉常在香港大學唸工科。C.A.Middleton Smith教授是他在大學唸書時其中一位老師(1912年至1919年期間C.A.Middleton Smith是工學院的院長)。[17]1946年初,傅秉常乘因公訪英之便,曾與他在倫敦見面,傅秉常謂「彼已呈老態,久別重敘甚歡。」[18]

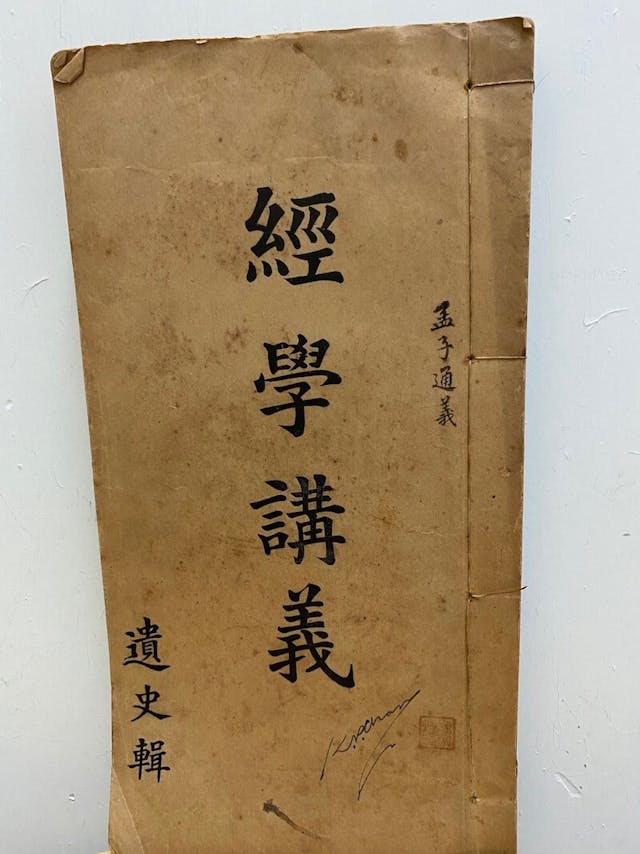

他的父親是「舊學君子」,對子女督教甚嚴,當他讀中學時,父親舉家搬到學校附近。每天起床後傅秉常先讀一小時中文才上課,下午放學之後,父親亦要求他先讀一小時中文。每天兩小時就是讀四書五經、《史記》和《昭明文選》等。另外,在香港大學唸書期間,他與太史賴際熙(1865-1937)和區大典(1877-1937)【圖二】相約,每星期到兩位老師家中請益。[19]

傅秉常與許多港大校友均有往來。1927年,他向連襟伍朝樞(1887-1934)推薦賴汴昌進外交部,稱「賴際熙之子賴汴昌去年畢業於香港大學,得B.A.(按,文學士)學位,中、英文皆頗好。如弟留部,可否在部俾以一差,如科長之類?彼人甚誠實可靠、甚勤學,可靠之材也。」[20]汪精衛(1883-1944)妻弟陳耀祖(1892-1944)是傅秉常的同學。傅秉常在日記中謂「陳耀祖來。我們談到往昔在香港大學的快樂日子,又及攝影。」[21]後來陳耀祖在汪政權下做事,死於非命。傅秉常稱「BBC廣播謂,陳耀祖在廣州被刺而死。余與彼同學多年,渠人本不錯,惜環境不佳,隨其姊丈同充漢奸,致有此結果,深為渠惜也。」[22]他又提到同班同學、泰國華僑黃維熊(約1889-?),父為柚木商人,「生意甚大。」傅秉常謂「我與他1912年同學,係在五十一年前。」黃維熊在泰國頗有地位,任廣肇會館主席多年。[23]證明港大學生中,有不少華僑子弟。

傅秉常與香港大學的關係維持了數十年。1929年,香港大學南京分會成立,他任主席。[24]1930年至1931年,他是香港大學首任校友會會長。[25]1931年傅秉常獲頒香港大學榮譽博士。[26]【圖三】1943年1月,香港大學舊生在重慶中英文化協會開會,傅秉常任主席,會上通過總會章程,並選他為會長。[27]1960年4月,傅秉常在台灣與港大同學宴請香港大學教育系代理系主任Simpson。[28]1963年12月,他在台灣與時任香港大學校長見面。他謂「接香港大學副校長[29]Dr.Lindsay Ride(按,即賴廉士,1898-1977)來電話,我即約他於午後六時往圓山飯店晤談。我準時到達。彼夫婦均在,與談香港故舊,甚歡。彼從事寫一香港歷史名人。我告以我先岳何啟之事蹟甚多,至七時始回家。」[30]

一個興趣廣泛的知識分子

攝影和閱讀是傅秉常最大的嗜好,特別是攝影。傅秉常「自己搞沖曬」,「對好的照相機不惜重價搜購。」[31]他對相機非常講究。1918年曾以港幣450元從香港的昭隆泰購買落簾方形照相機一部。[32]在莫斯科時,傅秉常購買至少一部徠卡(Leica)相機。[33]1948年10月,他自瑞典購入Bell & Howell 16mm小型電影機一部。[34]可見他是個不折不扣的攝影「發燒友」。

他很喜歡閱讀,主要是政治、經濟、法律,文學、歷史等書。他常到舊書店尋書。在上海時,他曾購買一套《四史》。[35]他也是上海別發書店(Kelly & Walsh Ltd.)的常客,曾月花約港幣300元購買洋書,惜藏書都在上海淪陷時四散。[36]傅秉常喜歡讀書是受伍廷芳(1842-1922)、孫中山(1866-1925)和唐紹儀(1860-1938)等的影響。[37]

南雁北飛

1916年傅秉常自香港大學畢業後,即赴北平,因伍朝樞的推薦,進入北洋政府交通部當主事。居京一月,未有進交通部工作。未幾南下,在滬杭甬、滬寧兩路局當甲種學習員,為鐵路測量隊隊長。後為滬杭甬鐵路工程師副主任。在杭州居住至1916年底。1917年舊曆正月,傅秉常在上海伍廷芳公館與何燕芳(1898-1963)【圖四】結婚。[38]何燕芳為傅秉常誕下兒子傅仲熊。

何燕芳是傅秉常中學和大學同學何永乾之妹。何燕芳洋名Kitty,父親是何啟(1859-1914),母為黎玉卿。黎玉卿是何啟第二任妻子,據說有美國血統,生父曾在香港美國領使館工作,姓氏為Knight,故以黎為姓。[39]

何啟二姐何妙齡(1847-1937)的丈夫是伍廷芳。伍廷芳納一妾,傅秉常稱之為「伍少奶奶」。[40]伍朝樞妻為何啟第二女,傅秉常之妻則為第六女。[41]

伍廷芳和何啟與香港有很深的淵源,也是中國近代化的先鋒。在孫中山的政治事業上,兩人均予以相當助力。傅秉常通過與何燕芳結婚,得以和香港兩個具政治名望的家族連繫上,以後對他晉身南方政壇,幫助甚大。

伍廷芳對傅秉常影響相當大。傅秉常從未唸過法律學位,以後能從事法律條文之起草,除刻苦自學外,伍廷芳的指導亦相當重要。[42]伍廷芳又囑傅秉常細閱外交往來文書,著他整理和分類,同時學習文書平行、上呈、下達的格式,信首如何開端、信尾如何收束之不同方法。[43]傅秉常受伍廷芳親炙,為日後事業奠下堅實基礎。

1917年傅秉常加入國民黨。[44]年底至1918年初在母校聖士提反書院任教。[45]1918年8月廣州軍政府改組,伍廷芳任七總裁之一。伍朝樞為外交部次長兼軍政府總務廳長,傅秉常則任廣州軍政府總務廳印鑄科長【圖五】,負責管理關防和勳章等,同時兼任外交部秘書。[46]此為傅秉常涉足外交之始。

1918年12月,傅秉常隨伍朝樞等在香港出發,赴歐出席巴黎和會(Paris Peace Conference)。傅秉常是中國代表團秘書之一。[47]

關餘訴訟

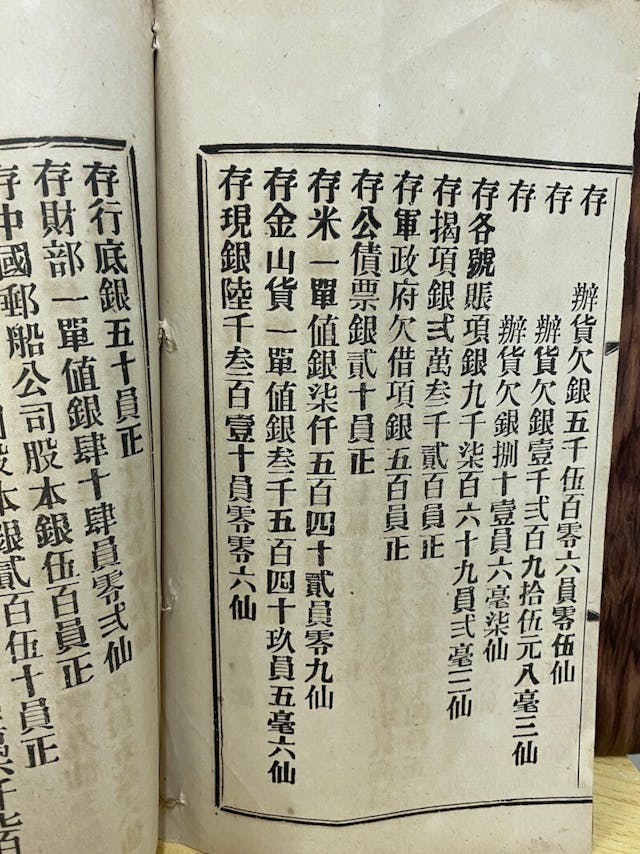

1920年冬,孫中山重返廣州,任陸海軍大元帥,並重組護法軍政府。孫中山一直抱有宏願,希望中國統一,從而實現富強的理想。惜軍事力量一向不豐,只能仰賴客軍,但客軍軍紀敗壞且驕縱跋扈,難言可靠。軍政府之根據地為桂軍所盤踞,自己的軍隊又遠在漳州,孫中山壯志難伸,故他希望伍廷芳等在關餘的分配上,能惠及粵軍。所謂「關餘」,是指關稅扣除支付賠款之後的餘款,而廣東應得之關餘甚可觀。當時因伍廷芳為財政部長,負責分配關餘。[48]總稅務司得到外交團允許後,開始付給關餘。計自1919年7月至1920年3月,南方軍政府共獲撥給關餘六次,共逾港幣390萬。扣除軍費和政費開支之外,截至伍廷芳離開廣東為止,尚餘逾180多萬。這筆錢以伍廷芳的名義存於銀行。[49]

後來孫中山無法再與桂軍合作,故勸伍廷芳離開。伍也覺桂軍不可靠。伍廷芳離去後,廣州政府分別向上海和香港的英國法庭控告伍廷芳等,銀行的存款旋被凍結。伍廷芳和伍朝樞留在香港處理官司,傅秉常則負責上海方面的訟事。香港方面敗訴,上海方面雖然輸了官司,但款項猶存,最後更成功提款。[50]後伍廷芳因法院判決,不能居於租界,先往杭州,後與傅秉常同遊日本。[51]【組圖六】

1920年夏,上海方面來電報,稱粵軍即將回廣東,伍廷芳遂與傅秉常同返中國。抵上海未久,孫科(1891-1973)從香港拍來電報,促派代表赴港。伍廷芳隨即派傅秉常代表外交部和財政部赴香港。傅秉常經常與孫科等在香港的東京酒店開會。粵軍到廣州後,孫中山和伍廷芳等南返,恢復軍政府。[52]傅秉常任瓊海關監督,兼管北海關事宜和兼交涉員。[53]傅秉常稱當地「道尹制度取消未久,余兼管全島事務,形同特區長官,友人笑呼為『海南王』。」[54]【圖七】

[1] “Our Commissioner of Foreign Affairs”, The Canton Gazette,9 May 1924.楊永安博士藏。原文是英文,由筆者翻譯。

[2] 羅香林(1906-1978) :《傅秉常與近代中國》(香港:中國學社,1973年),頁7。

[3] 傅錡華、張力校註:《傅秉常日記〔民國三十二年(1943)〕》(台北:中央研究院近代史研究所,2012年),1943年10月30日。1943年至1949年、1958年至1965年的日記經已出版,由傅秉常孫女傅錡華和張力校註。為節省注釋篇幅,只引日期,不引頁數 (簡稱「日」)。其他稿本日記體例相同(簡稱「稿」) 。

[4] 郭廷以校閱;沈雲龍訪問;謝文孫紀錄:《傅秉常先生訪問紀錄》(台北:中央研究院近代史硏究所,1993年)。以下簡稱「紀」。

[5] 《傅秉常與近代中國》,頁17;《紀》,頁5。

[6]〈港紳傅翼鵬昨晨逝世〉,《香港工商日報》,1936年9月18日;〈港紳傅翼鵬逝世〉,《香港華字日報》,1936年9月18日;《日》,1943年2月5日;《日》,1963年6月27日;〈吳述彭(約1892-?):〈我所知道的傅秉常〉,收於林亞傑主編 :《廣東文史資料存稿選編》(廣州:廣東人民出版社,2005年),第5卷,頁74-77;《傅秉常與近代中國》,頁17;《紀》,頁3-8。傅翼鵬和傅慶兆生年根據《佛山傅氏族譜》(無出版地及年份),無頁數。

[7]《傅秉常與近代中國》,頁17;麥氏生年根據《佛山傅氏族譜》,無頁數;卒年根據《日》,1943年11月29日。

[8]《紀》,頁5。

[9]〈簽證貨單〉,《香港工商日報》,1947年5月21日;《日》,1959年6月16日、7月12日; 孫修福編譯:《中國近代海關高級職員年表》(北京:中國海關出版社,2004年),頁812。

[10]《日》,1946年7月2日 ;《日》,1959年11月4日。

[11]《日》,1959年11月4日 ;《紀》,頁5。

[12] 《傅秉常與近代中國》,頁18。

[13]《日》,1963年6月27日。

[14]《紀》,頁7。

[15]《傅秉常與近代中國》,頁7。

[16] “Our Commissioner of Foreign Affairs”.Distinction可作「優等」或「優異」解。

[17] The University of Hong Kong, 1912-1933:A Souvenir( Hong Kong : Newspaper Enterprise Ltd., 1933),p.32.

[18]《日》,1946年1月22日。

[19]《紀》,頁8。

[20] 〈傅秉常致伍朝樞函〉,1927年5月30日,見陸軍編選:〈傅秉常致伍朝樞函一組〉(1927年5月20日~5月31日),《民國檔案》,〈檔案史料〉,頁4-8。

[21]《稿》,1932年10月15日。原文是英文,由筆者翻譯。

[22]《日》,1944年4月8日。

[23]《日》,1963年10月14日。

[24] Peter Cunich, A History of the University of Hong Kong. Volume 1, 1911-1945, (Hong Kong:Hong Kong University Press,2012), p.379.

[25] 此據放置在中環德己立街香港大學校友會的Hong Kong University Alumni Association President’s Board。

[26]《傅秉常與近代中國》,頁24。

[27]《日》,1943年1月24日。

[28]《日》,1960年4月19日。

[29] 傅秉常可能是弄錯了Lindsay Ride的身份。他是校長而非副校長。因為香港大學校長稱謂是“Vice Chancellor”,直譯便是副校長。

[30]《日》,1963年12月27日。

[31]〈我所知道的傅秉常〉。

[32]《日》,1963年8月18日。

[33]《日》,1946年11月21日。

[34]《日》,1948年10月19日。

[35]《稿》,1932年11月6日。

[36]〈我所知道的傅秉常〉;《稿》,1932年10月13日。

[37]《紀》,頁23。

[38] 橋川時雄編:《中國文化界人物總鑑》(北京:中華法令編印館,1940年),頁536 ;《紀錄》,頁11。

[39] 此據傅錡華博士所言。

[40]《紀》,頁127。按,伍朝樞不是由何妙齡所出。

[41]《紀》,頁10。

[42]《紀》,頁25。

[43]《紀》,頁24-25。

[44]《紀》,頁15。

[45]《紀》,頁12。

[46]《紀》,頁12。

[47]《紀》,頁13。

[48]《傅秉常先生訪問紀錄》,頁15。

[49] 呂芳上:〈廣東革命政府的關餘交涉(一九一八~一九二四)〉,收於呂芳上:《民國史論》(台北:台灣商務印書館股份有限公司,2013年),頁716-752。

[50]《紀》,頁15。

[51]《紀》,頁15。

[52]《紀》,頁19-20。

[53]《中國近代海關高級職員年表》,頁812。

[54]《紀》,頁20。

傅秉常的簡傳五之一

本系列文章: