引論

嚴復(1854-1921)是近代中國文化轉型期的著名思想家、翻譯家,他譯介了西方多種經典著作,包括政治、社會、哲學等領域,為近百年來中國的西學奠定了紮實基礎,在當時和其後中國思想界所起的啟蒙作用是頗為巨大的。論者已予指出,中國現代學術的確立與發展,實際上還經歷了一個方法學的變革過程,這個過程首先起於西學的刺激,而嚴復實有首倡之功。(註1)

嚴譯書籍逾十種,多是西方十八、十九世紀的名著,不單在西方思想史上非常重要,時至今日仍具有相當的代表性。嚴復常在譯文中滲入自己的按語,寫出他對有關問題的意見。討論西學東漸以至近代中國思想學術的流變,對此都不能不提。嚴譯諸書在方法學上給予人們的啟迪,實比諸書之中的原理所給予的還更加重要;特別是他為各書所寫的按語,尤其具有方法學的意義,因為「中國傳統學術所缺乏的,是邏輯的方法和實驗的方法。」(註2)

藉報刊宣揚學說思想,甚或表達政治主張,是近代文化的特色之一,嚴復在中國是少數先驅人物之一。早在戊戌維新時期,他就與新式報刊結緣,撰寫一系列著名的政論文章,使進步人士深受鼓舞。他又將連載於報刊上的文章結集成書出版,使流佈更廣,並且藉此持續其影響力,在當時是一種很有效和進步的方法。一般認為,嚴復「雖不得志於官界,確為新學之先覺,且為繙譯界之巨擘。」(註3)作為報刊活動家,嚴復也是很出色的,可是他在出版史上一些開創性的功勞,則較少為人所注意。

帶領近代中國出版潮流的機構,首推1897年在上海創立的商務印書館。嚴譯諸書大多由商務出版或重印,他一生的著譯出版活動實與商務息息相關。尤為值得注意之處,是他往往開創先河,例如編寫近代中國第一部漢字橫排書,並率先在出版物內貼上著作權印花;又與商務印書館達成版稅協議,將著譯收益投資於出版社;且以購買股票方式,成為出版社的股東等等。在同時代的文化人中,確是很典型的例子。

本文主要以嚴復一生的著譯活動為線索,探討清末民初出版文化的進程,從而指出嚴復在這方面所作的貢獻,以期對他的評價更為全面。版權法例和出版企業化等問題,雖然在二十世紀中國有長足發展,但至今仍待深入研究和落實推行,嚴復的先驅言論和經驗,肯定具備跨時代的意義及參考價值。扼要地說,本文的宗旨就是要進一步確立嚴復作為近代中國出版家的身份和地位。

嚴復的報刊活動

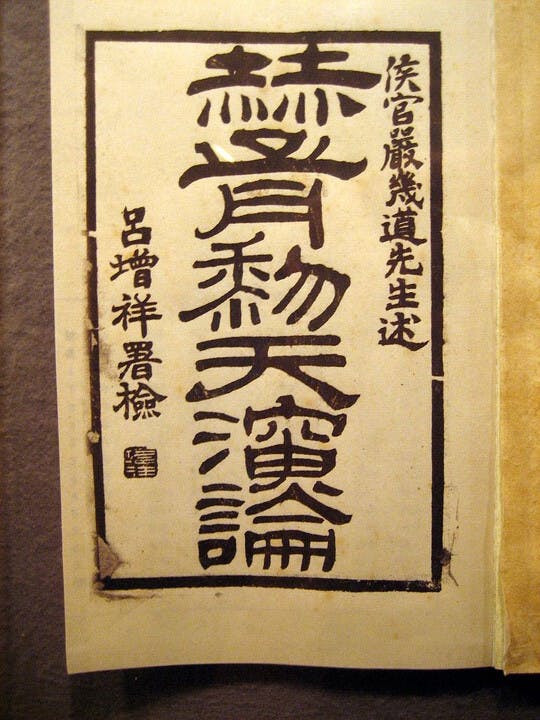

嚴復是福建侯官人,幼時受良好的古學教育,其後考入沈葆楨(1820-1879)在福州所辦的船政學堂,學習軍艦駕駛。除傳統典籍如《孝經》及《聖諭廣訓》外,還學習英文及數學、物理、化學、天文、地理、航海等課程,接受嚴格的西方科學教育,並以優等畢業。旋即被分配到建威輪實習,後調揚武艦,隨艦巡歷南洋、日本等地,又跟從沈葆楨赴台灣籌備海防事宜。1877年被派到英國留學,專攻戰術及炮臺建築,廣泛涉獵西方文化,及研讀名家論著。嚴復留學英國兩年多,看到西方國家的富強,對西方思想和政制產生了濃厚興趣,又常與駐英國大臣郭嵩燾(1818-1891)討論中西學術及政制的異同。

1879年嚴復回國之後,初任教於福州學堂,不久應李鴻章(1823-1901)之聘至北洋,任天津水師學堂總教習,後來升為總辦。但因未受朝廷重用而感憤懣,1894年中日甲午戰爭爆發後,嚴復開始在天津《直報》發表文章,對時局提出意見,〈原強〉、〈論世變之亟〉、〈救亡決論〉、〈闢韓〉(原道)諸篇,均為極重要文字,充滿了愛國激情,並且熱烈要求以創立議院和提倡西學的辦法來救中國。(註4)與此同時,他更展開大規模的翻譯工作。

1897年10月,嚴復在天津創辦《國聞報》(日報)。這是繼上海《時務報》(旬刊)之後,另一種宣傳維新思想的重要報刊,主要登載國內外時事,或為翻譯,或為採訪,又經常發表社論。翌月另編《國聞彙報》(旬刊),以紀載中外大事。嚴復譯赫胥黎(Thomas Henry Huxley,1825-1895)《天演論》(實際上是《進化論和倫理學》一書的序論和本論兩篇)、斯賓塞(Herbert Spencer,1820-1903)《群學肄言》的部分文字,便曾在《國聞報》上刊登。後因戊戌政變發生,辦報活動遂告一段落。

概括而言,嚴復一生的著譯事業,實肇始於近代形式的報刊,其影響是頗深遠的。論者已予指出,他「不愧是中國近代著名的報刊活動家。」(註5)此後嚴復並將報刊上的文字結集,轉而以書籍形式宣揚其言論主張。

嚴譯著作的出版

中國傳統的出版事業,在十九世紀中葉之後,備受西方文化衝擊,不但書籍內容迅速改變,就連傳統線裝書的印刷方式也日漸衰微,至二十世紀初,改以洋式裝訂的新面貌出現。在國外,留日學生的出版活動促成了此一趨勢;在國內,上海的商務印書館是帶領潮流的表表者。

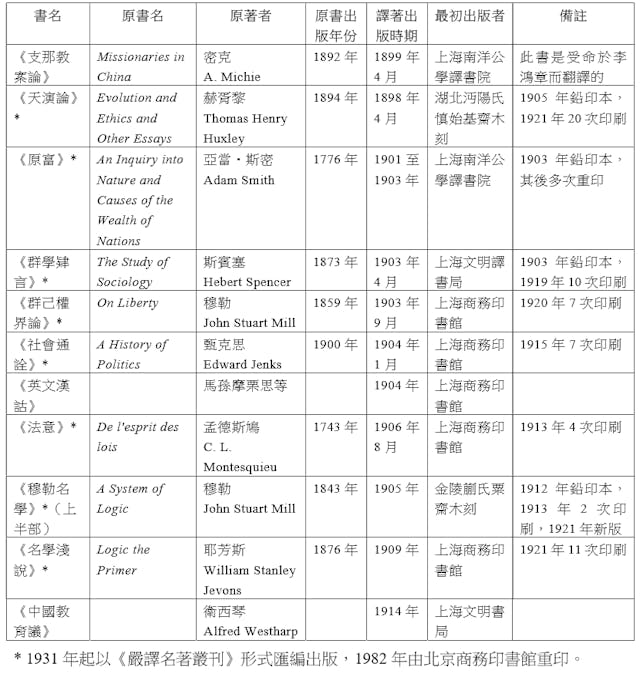

嚴譯著作以1899年上海南洋公學譯書院出版的《支那教案論》為最早,而以1914年上海文明書局出版的《中國教育議》最遲,總共計有11種,出版時期前後相隔15年。其中《群己權界論》、《社會通詮》、《英文漢詁》、《法意》、《名學淺說》五種,自始即由商務印書館出版;另外《天演論》、《名學》(即《穆勒名學》)、《原富》、《群學肄言》四種,初版時由其他出版社刊行,屬木刻本或石印本,後來均由商務印書館鉛印出版。(附表:嚴復譯書目錄)鉛印本一般比木刻本或石印本印數較多,例如《天演論》從1905年至1921年便曾印過20次,同時也便於流傳,影響自然更大。1931年開始,除《英文漢詁》外,諸書以《嚴譯名著叢刊》形式匯編出版。半個世紀後,北京商務印書館於1982年慶祝成立85周年時,重印《嚴譯名著叢刊》8種,又出版文集《論嚴復與嚴譯名著》以資紀念,可見其對嚴譯諸書重視的程度。凡此,都足以說明嚴復與商務印書館關係之深遠;嚴復對近代中國新思想、新文化的眾多貢獻,商務印書館實亦居功不少。正如論者所言,「商務印書館在出版和傳播嚴復介紹西方資本主義新思想、新文化的譯著方面是做過積極貢獻的。」(註6)

開出版風氣之先

在出版文化方面,還應指出商務印書館於1903年首先使用著作權印花,同年嚴譯《群學肄言》、《原富》、《群己權界論》等書,由商務鉛印出版。1904年,商務出版嚴復著《英文漢詁》,這是他應學生熊季廉要求而寫的英文文法書,根據英國馬孫摩栗思的原著編寫而成。在近代中國出版史上,《英文漢詁》是第一部漢字橫排書;書後貼有嚴復的「版權證」,是作者將自己的著作權印花貼在出版物之始。嚴譯《原富》一書出版時,商務印書館答應嚴復的要求,給他二成版稅(即書籍銷售價值的十分之二),是近代中國較早實行版稅制度的實例之一。

1903年4月,嚴復曾致書學部大臣張百熙(1847-1909),闡述有關版權問題,指出「著述譯纂之業最難,敝精勞神矣,而又非足以窺其奧者不辦」,版權是「所以復著書者之前耗也。」如果「奪其版權,徒為書賈之利,則辛苦之事,誰復為之?」他並且主張立法保護版權,「國無版權之法者,其出書必希〔稀〕,往往而絕。希且絕之害於教育,不待智者而可知矣。」(註7)論者強調,嚴復「較早地提出版權問題,闡發了自己的版權主張,這在當時不僅難能可貴,而且具有明顯的時代領先進步性。」(註8)中國第一部版權專著,是譯自《大英百科全書》的《版權考》,1903年由商務印書館出版;美國傳教士林樂知(Young John Allen,1836-1907)在《萬國公報》上發表〈版權之關係〉,傳播西方版權知識,是在1904年。(註9)可以肯定地說,嚴復是對版權問題有較深認識的第一批中國人。

嚴復出版了大量譯著,所獲得的報酬不菲。其後他把部分版稅和稿酬存在商務印書館,1911年辛亥革命前後有五千餘元存款,至1919年約有兩萬元。嚴復後來又以購買股票的方式,成為商務印書館的股東,1920年有400股,1921年增加到500股。他一方面以自己的收入投資於商務印書館,另一方面則靠這些股金和股息維持晚年生活。(註10)

嚴復對商務印書館的影響,多是通過張元濟(1867-1959年)來實現的。張元濟先後擔任南洋公學譯書院院長及商務印書館編譯所所長、經理等職,從出版嚴譯《原富》一書開始,就已對當時的思想界產生了很大影響,其他由商務首次出版的譯著亦然。嚴復還應邀為商務印書館的許多出版物撰寫序言,包括中外語文詞典如《商務印書館華英音韻集成》、《袖珍英華字典》、《英華大字典》等,序文之中不無個人見解的闡發,亦深解詞典編纂的難度、辛勤以及無量功德;1906年撰寫的〈論小學教科書亟宜審定〉一文,對以編印新式教科書而享譽全國的商務印書館尤有切實的指導意義。(註11)

總的來說,嚴復一生的著譯活動,充分反映了近代中國出版文化的轉變,以及發展經過中的重要里程。他的一些創新舉動是有超前意義的,他在這方面的認識和表現,肯定與深厚的西學修養有密切關係,從文化史和出版史角度都應加以重視。

註1:劉夢溪〈中國現代學術經典‧總序〉,載劉夢溪主編《梁啟超》(石家莊:河北教育出版社,1996年),頁60。

註2:同上註。

註3:王森然〈嚴復先生評傳〉,氏著《近代二十家評傳》(北平:杏巖書屋,1934年;香港:華實出版社重印本),頁99。

註4:王栻著《嚴復傳》(上海:上海人民出版社,1975年),頁30-31。

註5:朱建華著《中國近代報刊活動家傳論》(貴陽:貴州民族出版社,1998年),頁44。

註6:陳慶年〈嚴復與商務印書館〉,見《商務印書館九十年──我和商務印書館》(北京:商務印書館,1987年),頁516。

註7:嚴復〈與張百熙書〉(二),見《嚴復集》三(北京:中華書局,1986年),頁577。

註8:李明山主編《中國近代版權史》(開封:河南大學出版社,2003年),頁27。

註9:王蘭萍著《近代中國著作權法的成長(1903-1910)》(北京:北京大學出版社,2006年),頁39-63。

註10:陳慶年前引文,見《商務印書館九十年──我和商務印書館》,頁526。

註11:吳相著《從印刷作坊到出版重鎮》(南寧:廣西教育出版社,1999年),頁70-71。