編按 :邦迷回憶錄系列內容甚豐,涵蓋邦女郎、幕後功臣等範疇的深入討論,本社將分六篇陸續刊登,讀者切勿錯過。以下為第三篇:

今日,007占士邦成了千萬、萬萬邦迷的偶像;占士邦自我介紹的名句或者向帽架抛帽的鏡頭,也成了影音世界的劃時代品牌(icon)。

占士邦影片中,成為劃時代品牌的,何止主角的自我介紹和抛帽鏡頭?比主角自我介紹和抛帽鏡頭更膾炙人眼、膾炙人耳的,是槍桿子片段(gun barrel sequence)。

熱血沸騰的前奏

邦片開始放映⋯⋯

銀幕上首先出現占士邦系列電影兩大製作人的名字:“Harry Saltzman and Albert R. Broccoli Present” (「哈利·薩爾茲門、阿爾伯特 R. 布羅科利出品」)。一個白點在薩克斯管扣人心弦的樂聲中從銀幕的左邊向右邊一歩一步地晃跳,把觀眾的情緒像發條那樣扭緊。白點到了畫面右邊,面積擴大,開始向左邊移動⋯⋯白點中央,一個穿西裝、戴氈帽的男子向着左邊走。這時,觀眾驀然發覺,白點原來是槍口,通向槍桿子內部的來福綫。男子向左邊走動間突然一個急轉身⋯⋯說時遲,那時快,雙腿微蹲間已拔出手槍砰的一聲射向鏡頭⋯⋯下淌的鮮血幾乎覆蓋了整個銀幕,吉他即興段(guitar riff)同時奏起⋯⋯dum dee-dee dum dum⋯⋯薩克斯管和銅管樂器爆出更大的音量,(註1)把觀眾的神經急扭向高潮⋯⋯白點消失⋯⋯120分鐘全無冷場的故事在觀眾屏息間展開⋯⋯

這,就是槍桿子片段。

槍桿子片段,是占士邦影片品牌中的品牌,幾十年來,雖有不同程度的調整,但幾乎所有邦片都會採用,一開始就藉視覺、聽覺俘虜電影院的觀眾。

片段描寫殺手要行刺占士邦,槍口從左邊移向右邊;到了畫面右邊再向左邊移動時,占士邦發覺有人監視他,槍口正向他瞄準…..千鈞一髮間占士邦一個急轉身向鏡頭開槍⋯⋯銀幕上大幅下淌的鮮血是殺手的鮮血,表示殺手已中槍身亡。

看了幾十年電影,槍桿子片段與占士邦主題曲配合,是給我印象最深的電影前奏。《2001大空漫遊》(2001: A Space Odyssey)的主題曲,借助李察·史特勞斯(Richard Srauss)的交響詩《扎拉圖斯特拉如是說》(Also sprach Zarathustra)第一段《日出》(Sonnenaufgang),(註2)以雷霆萬鈞之勢撼人魂魄後叫人直衝太空的杳冥;《星球大戰》(Star Wars)以當代名作曲家約翰·威廉斯(John Williams)的樂音先聲奪人,在史詩的磅礴中令觀眾超脫塵想。兩者都叫我難忘,客觀分數可能比邦片主題曲更高。《2001大空漫遊》於2010年獲某著名電影雜誌選為有史以來一百部偉大電影的第一名。《星球大戰》是系列電影史上票房收入的紀錄之冠,勝過第二名的《哈利波特》,更勝過第四名的占士邦。不過槍桿子片段在我的少年時期就像辛康納利、芙紅絲娃姿和林蛟那樣先入為主,《2001大空漫遊》和《星球大戰》的主題曲在我的主觀排名榜上只好互爭亞軍了。(註3)由於這緣故,少年時期每次看占士邦系列電影,一看到/聽到槍桿子片段/占士邦主題曲,戲院中的我就不由自主地立刻坐直;雙目變成了雷達,把銀幕每一平方吋鎖緊;雙耳變成了敏感的超短波收聽器,幾乎像天綫那樣豎起來。即使幾十年後的今日,不看影片,光聽 “dum dee-dee dum dum”的吉他聲響起,我也會飄返看占士邦電影的歲月。

份外「肉緊」的主題曲

槍桿子片段的影像,由莫里斯·拜恩德(Maurice Binder)創作,著作權從無爭議。槍桿子片段中的主題曲,在占士邦電影瘋魔全球後却一波三折。為甚麼會這樣呢?因為槍桿子片段的音樂由兩位作曲家創作:吉他部分,源自蒙提·諾門(Monty Norman)的巧思;薩克斯管和銅管樂器部分,則出自約翰·巴里(John Barry)的機杼,並且由巴里指揮的樂隊演奏。兩部分緊密配合,是相得益彰;二者缺一,主題音樂都不夠完美。你聽,吉他的六條弦綫彈起了你的期待,叫你的眼睛、耳朵以至每一條神經末梢剎那間醒來;薩克斯管和銅管樂器,則在高頻的尖嘶中把你向高潮激撞。所有占士邦電影,無一例外,一到關鍵時刻,無論是高速追殺還是生死搏鬥,薩克斯管和銅管樂器的巨響就會迸爆,叫你的興奮和緊張升向極限。這一瞬,如果有人要把你強拉出影院,你一定會跟他拚命。我說「一到關鍵時刻」,其實說得不夠準確。該怎麼說呢?該用廣東話說:一到「肉緊」關頭⋯⋯。因為,到了這樣的關頭,你會感到腰部挺坐間肌「肉」在拉「緊」,腰大肌、腰小肌、豎脊肌、髂肋肌⋯⋯全部進入「備戰」狀態。如果你是女孩子,你會不自覺地猛捏身旁男友的大腿;如果你是男孩子,你的大腿已經失去了知覺,被女友猛捏也不覺其痛,因為你的靈魂已經出竅,在銀幕上與占士邦共患難、同生死。

吉他、薩克斯管、銅管樂器配合得這麼成功的主題曲,肯定會長留影史;却想不到兩位作者要對簿公堂,都聲稱自己是唯一作者。

長話短說。複雜的法律程序結束,法庭判蒙提·諾門勝訴。後來,《星期日泰晤士報》宣稱占士邦主題曲作者為約翰·巴里,竟惹來官非:被諾門控告誹謗。結果勝訴的也是諾門。

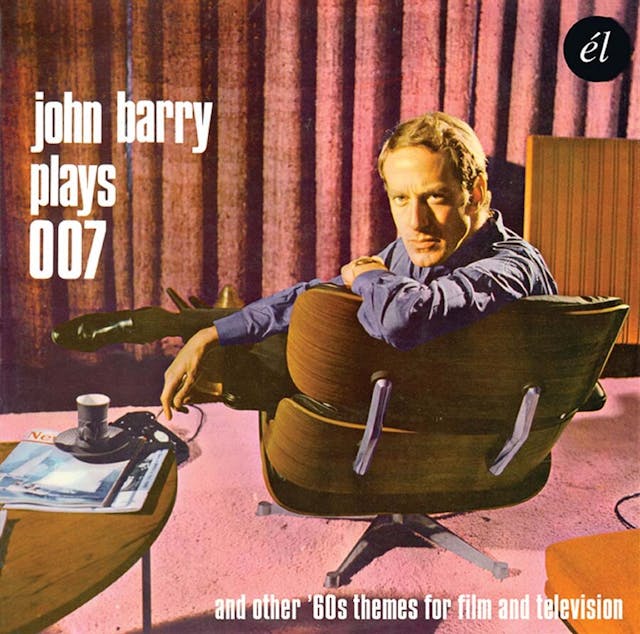

諾門和巴里,都在戯院裏醒我耳朵,在我的少年歲月叫我的腰肌、背肌進入興奮、緊張而又欣悅的期待狀態,今日仍叫我心懷好感。不過,如果要我替兩位作曲家分高下,我給巴里的分數會更高。就我所知,諾門創作了占士邦主題曲中的吉他即興段後,就不見有後繼之作;巴里在占士邦電影系列中,却作了11首主題曲;我心目中占士邦個別影片主題曲中的五大──我的主觀榜五大,全部出自巴里之手: From Russia with Love, Goldfinger, Thunderball, You Only Live Twice, Octopussy。我的五大,迄今仍高下難分,獲吾耳均等寵愛。這樣的作曲成就,諾門是難以企及的;在過去幾十年的電影插曲史上,就我所知,大概只有叧一位約翰──約翰·威廉斯(John Williams)──堪與爭鋒。至於哪一位約翰更優勝,我的選票迄今仍拿不定主意。

「邦曲大賽」過譽者和遺珠

我的《占士邦電影插曲龍虎榜》,與著名電影獎所公布的名單有很大分別。「官方」名單所列的得奬插曲,很多都不悅耳、不動聽。(註4)比如說,《鐵金剛勇破黑魔黨》(Live and Let Die)的插曲,由保羅·麥卡尼(Paul McCartney)和妻子琳達共同創作,(註5)名列得奬榜上,却比不上我的「五大」。保羅是二十世紀搖滾樂壇的負等星,奪目的亮度只有約翰·連儂堪與匹敵。上世紀六十年代,大約在八九年間,這兩位披頭四台柱所獲的神寵,叫其他所有的搖滾樂作曲家艷羡;八九年間,好歌一首接一首從他們的電吉他起飛,瘋魔了全球的青少年(包括筆者)。正因為如此,過去幾十年我一再盛讚他們,在長文《約翰與保羅》中更毫不保留,喻約翰為超新星,保羅為太陽系。而且同意公論:二十世紀的搖滾樂壇,沒有第三位歌者能與他們頡頏;同時承認,不能為二人分高下。那麼,這位搖滾樂壇的莫扎特──或貝多芬──出手為《鐵金剛勇破黑魔黨》作曲時,怎會輸給約翰·巴里呢?答案很簡單:保羅為這部邦片作曲時,上帝賜予他的恩寵已經用罄。筆者在不同的場合說過,音樂是神的藝術,比繪畫更不能勉強。一個畫家到了高峰,通常能夠長時間在高峰馳行,絕少一夜間失去水準,畫不出像樣的作品。作曲家却沒有這樣的保障:神靈附身時一揮筆,五綫譜就響起天籟;神靈跟他一告別,他就失去呼召天籟的神通;繼續勉強,也只能作出凡品,召不來繞樑祟魂的旋律,甚至再沒有旋律。披頭四拆伙後的約翰和保羅是顯著例子。(註6)身為愛畫、愛樂的人,我對逹芬奇、米凱蘭哲羅、倫布朗、莫扎特、貝多芬、韓德爾同樣尊崇;却一直相信,三位大作曲家的秘藝比三位大畫家的絕技更難持之勿失。我們甚至可以說,畫家的絕技到了熟能生巧或爐火純青地步,就往往伴他一生,讓他一揮筆就賺來百萬、千萬,甚至過億美元的收入,像超級富豪畢加索那樣。畢加索到了晚年,可以「不加思索」,繪出一幅接一幅的名畫;色碟被貓兒撥落畫布,把畫布濺得七彩斑斕,只要上面有畢加索的簽名,拿到拍賣行去,也會有收藏家以高價競投。作曲家的秘藝却不然:上帝把作曲家天籟之筆收去,作曲家就馬上江郎才盡;家中的貓兒在鋼琴上亂踩,絕不會踩出名曲,叫全世界的交響樂團爭相演奏。音樂,絕不能造假;一首劣歌,往往連最平凡的耳朵也欺騙不了。

我這樣評畫、評樂,在「邦曲大賽」中把約翰·巴里置於保羅·麥卡尼之上,相信我少年時期的偶像不會不高興。保羅在搖滾樂壇,頗像李白在盛唐的詩壇。如果李白以全集裏最出色的閨怨詩參加「大唐一朝閨怨詩創作大賽」,而評判又是我這個晚生千多年的晚輩,我會把謫仙列於金昌緒之下。在《全唐詩》中,金昌緒只留下了20個字:「打起黃鶯兒,莫教枝上啼。啼時驚妾夢,不得到遼西」(《春怨》)。僅憑這20字,《全唐詩》裏面產量最低的詩人就可以擊倒謫仙。我這樣說,謫仙也一定不介意,就像保羅不介意我把他置於巴里之下,因為謫仙全集有《西岳雲台歌送丹丘子》,有《登金陵鳳凰台》,有《夢遊天姥吟留別》,有《早發白帝城》⋯⋯也因為我早已選他為中國三大詩人之一。

我以李太白比喻保羅·麥卡尼,却沒有以金昌緒比喻約翰·巴里的意思;因為論終身成就,巴里雖然比不上麥卡尼,彼此的距離却絕對不像金昌緒與李太白的距離那麼遠。占士邦個別電影的主題曲中,名列前茅的「黃氏五大」全出自巴里之手,已證明這位作曲家的才華有多高。(註7)今日,筆者想起占士邦個別影片的主題曲時,首先想起的就是巴里,而不是別人。不同意這看法的讀者,不妨聽聽馬特·門羅(Matt Monroe)唱 “From Russia with love I fly to you…”聽聽莎莉·貝斯(Shirley Bassey)唱 “Goldfinger. He’s the man, the man with the Midas touch….”湯·鍾士(Tom Jones)唱“He always runs while others walk…”南茜·仙納杜拉(Nancy Sinatra)唱 “You only live twice, or so it seems, one life for yourself and one for your dreams…” 麗妲·庫利治(Rita Coolidge)唱 “All I wanted was a sweet distraction for an hour or two…”寫電影主題曲能達到這一高度的,在二十世紀電影插曲史上不可能不佔重要席位。

旋律是歌曲的靈魂。上述五首主題曲的靈魂來自巴里。不過旋律之外,歌詞也十分重要;因此「五大」的填詞者(lyricists)應該跟巴里一起走進電影插曲史的殿堂。他們是誰呢?是萊恩納爾·巴特(Lionel Bart)(From Russia with Love)、安東尼·紐利(Anthony Newley)和萊斯利·布里庫斯(Leslie Bricusse) (Goldfinger)、多恩·布拉克(Don Black)(Thunderball)、萊斯利·布里庫斯(You Only Live Twice)、提姆·賴斯(Tim Rice)(Octopussy)。若論歌詞的境界,富有詩意的“You Only Live Twice”應該奪魁。

註1,“dum dee-dee dum dum” 是占士邦主題曲(James Bond theme song)作者蒙提·諾門(Monty Norman)拿來形容主題曲的幾個音節,代表主題曲開始時的幾個音符。主題曲如能藉五綫譜或錄音帶傳遞給本文讀者,效果會更佳。不過本文的許多讀者諒已看過邦片,早已聽過占士邦主題曲,看見“dum dee-dee dum dum”,耳際大概已響起扣人心弦的樂音了。

註2,Richard Strauss,德國作曲家,全名 “Richard Georg Strauss”。德語 “Richard”的發音與英語 “Richard”的發音有別,德語中的“ch”唸 /ç/,不唸 /tʃ/ ;“d”唸 /t/,不唸 /d/。“Richard Strauss”,大陸譯「里查」,香港譯「李察」;都譯不出德語發音,因為普通話和粵語都沒有輔音/ç/。此外,兩種譯法都刪去了“Richard”中的 “d”。不過本文大多數讀者的母語都可能是粵語,因此在這裏採用香港譯名。

註3,《2001太空漫遊》和《星球大戰》分別於1968和1977年上映;都比第一部占士邦影片《鐡金剛勇破神秘島》(1962)晚了多年。我看的第一部占士邦電影《鐡金剛勇破間諜網》於1963年首映,當時仍是少年;看《2001太空漫遊》和《星球大戰》,已經是二三十歲的「高齡」,雖然距「不動心」的境界仍有漫長的歲月,但對任何事物都不容易一見傾情了。

註4,說「不悅耳、不動聽」的,當然是我這個邦迷的耳朵,而不是「官方」插曲獎評判的耳朵。聽音樂,完全是個人經驗,耳朵絕不會懾於「公論」而屈委自己,跟人「客觀」的。

註5,琳達沒有驕人的作曲紀錄,能夠成為《鐵金剛勇破黑魔黨》主題曲的作者之一,大概因為保羅疼愛妻子,讓她叨大名鼎鼎的夫婿之光。

註6,偏愛約翰的知音或者可以說:「披頭四拆伙後,約翰仍能寫出《試想》(“Imagine”)這首絕世好歌呀!」對,《試想》是絕世好歌。1999年世界各大電台、各大音樂雜誌推選二十世紀最偉大的搖滾樂曲時,都只有兩首勝出:有的電台、雜誌選約翰的《試想》,有的選保羅在披頭四拆伙前所作的《昨天》(“Yesterday”)。不過我要提醒約翰的擁躉(其實筆者也是約翰的擁躉),約翰作了《試想》之後,就無以為繼了。《試想》是約翰的絕唱,是天鵝卒前的仙音。披頭四拆伙後的約翰,即使能作出《試想》,却不再是1963、64、65⋯⋯年的約翰了。

註7,《獅子與我》的主題名曲 “Born Free”也是巴里所作。光聽這首歌,我們就知道巴里是哪一層次的作曲家。

邦迷回憶錄之三

《讓人樂於無從擺脫的占士邦》──邦迷回憶錄之一:http://www.master-insight.com/?p=42931

《誰是心中最佳占士邦?》──邦迷回憶錄之二:http://www.master-insight.com/?p=43069