1989年6月5日,上午消息傳來,香港政府派出包機接載滯留北京的記者、學聯學生、支聯會的代表等人。大家抱着十分不安的心情等待出發。

由北京飯店12樓露台往下望,仍然見到大批坦克不時調度。

就在中午前後,一個年輕人突然衝出長安街中心 ,擋住正在駛離廣場的一列坦克,我跟同事驚呼:「他死定了。」

不知何故,坦克並沒繼續推進壓過,居首的坦克往右避,年青人往右擋,坦克往左駛,他往左擋,坦克只能停下。年青人竟然爬上坦克,蹲在車頂跟裏面的軍人講話。之後又爬下來,繼續擋坦克。但很快路旁幾位看似是普通市民的人,高舉雙手以示無敵意,衝出馬路中心把他拖走。整個過程只有分餘鐘,但由於當時全球很多媒體記者都住在北京飯店,居高臨下,攝錄機、相機,留下了永恆的歷史紀錄。

傳說這年輕人叫王維林,是否屬實?是生是死?無人得知。

北京飯店樓下十字街頭,6月3日深夜曾經黑壓壓的站滿擋裝甲車的市民,現在只餘幾輛被市民把車胎放了氣,用來攔軍車的巴士。市民在路旁三三兩兩討論事態發展。

大家心情跌至谷底,中午吃過一頓淡然無味的午餐,就分幾輛汽車離開北京飯店。街上店鋪全部關閉,行人稀疏,氣氛肅殺,基本上就是一場大災難後的景象。記得看到一輛大巴,上面繪上納粹標記,旁書「血債血償」四個大字。

渡過紅海 直奔機場

平日同事們聚在一起,定必七嘴八舌說話多多,但那程車,大家心情沉重得鴉雀無聲。戒嚴令下,幾輛車都是採訪過民運的記者,屬「高危人物」,能否平安抵達機場,到了機場是否過得了關,大家心裏都沒底。

好不容易捱到離開市中心,駛上高速公路,有同事試圖打破緊張的氣氛說:「為什麼平日不覺得路旁有這麼多樹?」

我回了一句:「因為昨天下了一場雨,樹就長起來了。」很爛的笑話,講和聽的都笑不出來。

語音甫落,汽車來到一處路口突然停下,原來大批市民,指着附近集結的十幾部坦克,議論紛紛。人群加上大堆自行車,把我們幾輛前行的車擋住。

我們的司機可能擔心我們趕不上飛機,不知哪來的脾氣,打開車門二話不說衝出去,把擋在前面的一架自行車抬起,大力扔到老遠。

這下可好了,原本目光集中在坦克的市民,被突然而來的大動作惹怒,像螞蟻圍大象般圍過來,把我們的車隊團團堵死。

有幾個樣貌其實很善良的大叔,十分氣惱,不停地駡:「你們必得受些苦,必得受些苦。」

遠處就是十幾部輛坦克,戒嚴令下,我們招惹了一大堆群眾吵吵鬧鬧,槍彈掃射過來是絶對有可能的。

我被司機的魯莽行為氣得說不出話來,心想:「終於還是要死在路上!」

我們一位男同事急中生智,立即衝下車,舉起記者證說:「我們是香港記者,趕着送新聞。」

奇跡出現了,群眾像摩西過紅海般向兩邊挪開:「讓開,讓開,讓香港記者走,讓香港記者走。」

就這樣我們渡過紅海,直奔機場。

30年過去,記憶如斯清晰,就是因為生命確曾有一刻懸於一線!

30年過去,曾經年輕的記者終於退休。2018年12月初收拾好辦公桌,回家整理行裝赴美採訪。

不同程度的創傷

今次接受訪問的包括前學運領袖,通緝名單中排首位的王丹、流亡到美國後成為牧師的張伯笠、已半退休的學運領袖王超華、《河殤》總撰稿人蘇曉康。

另外還有維權律師滕彪、《劉曉波傳》作者余杰。他們兩位同樣是北大畢業生,同樣受六四影響投身爭取民主、人權活動,最後被綁架毒打,被逼逃離祖國。

經歷過八九民運,流亡海外的都有不同程度的創傷:跟父母分離、家庭破碎、家人遭嚴重車禍致殘。心靈上,他們多年來經歷不同階段的反省:

先後兩次下獄的王丹認為,絶食這一步行得太早了,亦沒想到參加的學生這麼多。他以「三分功,七分過」評價自己在學運中表現,對自己沒堅決促成學生撤退,感到十分後悔:

最後導至運動的失敗,和同學的傷亡,我因此有不可推卸的責任。我第二次坐牢、我至今不放棄,在我看來,都是為了彌補自己的過錯,為了承擔這個責任。(註1)

張伯笠承認自己在思想上存在激進情緒,導致決策失誤:

作為一個決策者不僅要考慮到良好的動機和理想的成果,更重要的是考慮到所利用的手段。而我們的腦海裏殘存着為了目的的美好和純潔不惜用鮮血和生命去換取這樣理念。 (註2)

王超華在八九時已經37歲,是學生中最年長的,曾試圖力挽狂瀾,哭求知名學者一起勸學生停止絶食,撤離廣場不果,與力主留守的柴玲多次交鋒。但30年來她堅持:「學生有錯,政府有罪」。因為決定開槍,權在政府,而非手無寸鐵的學生。

八九時已經40歲的蘇曉康,經歷過文革,26歲開始做記者,深明中共政權專制本質。胡耀邦一死,他就立定主意與運動保持距離。戒嚴令一出,他就立即躱起來,展開百日逃亡。但30年後他反而後悔沒更早介入,像劉曉波一樣,以行動取信於學生,說服他們及早撤出廣場。

但這些並不表示,他們理解或原諒開槍的決定。

六位被訪者都認為, 開槍一刻,中國最接近理性民主改革的機會就沒有了,以後亦難再有;向西方普世價值靠攏的機會就此中斷。

更嚴重的是導致至中國人心墮落、道德潰敗。因為連政府都可以向人民開槍,非法殺人。民主是虛空的,理性是不可靠的,唯有追求個人最大利益最實在。這個觀點,跟十年前寫《六四二0》時,幾位被訪者的意見一模一樣。

那為什麼還要寫?

我不會再花時間去討論廣場有沒有死人? 長安街上死得人多? 抑或是木樨地死得人多? 因為這些早有結論。何況,對死者家人而言,親人在那裏中槍、在那裏被坦克輾過,有何分別? 同樣是內心永恆的痛。

我關心的是,六四大屠殺後,中共政權有沒有真誠反省? 除了專注搞經濟外,有沒有認真改善法治、人權、自由狀況,讓國民享有憲法應有權利,享有具水準的文明大國生活?

很可惜我看到的是,六四屠殺只是極權殘暴的最惡劣展示,之後一直以不同方式展示其專橫,從沒停止。

法治何存?

2015年,709律師大抓捕,逾300人被牽連。事隔四年,仍然有人在囚。

關得最久的王全璋,被捕逾千天,2018年12月26日才開審,被控以「煽動顚覆政權罪」。2019年1月被判刑四年六個月,剝奪政治權利五年。妻子李文足不獲准聽審,自始至今未見過丈夫一面。

已經獲釋的,變相處身於一個更大的監獄之中。

被譽為「中國最勇敢女律師的」的王宇,是2015年709大抓捕中最早被捕的。凌晨四時家居電源被斷,公安破門入屋。同為律師的丈夫包龍軍、當時只有16歲的兒子卓軒在之前已被帶走。

王宇被控「顛覆國家政權」、丈夫包龍軍被控「煽動顛覆國家政權」,輾轉被關押在指定居所和看守所超過一年,至2016年中才獲准取保候審。強制措施至2017年屆滿,但二人至今仍沒得到真正自由。

兒子卓軒一度被禁止往澳洲留學,被押返原戶籍內蒙古軟禁,甚至遭毆打,打到求饒為止,目的就是要脅逼母親王宇向傳媒公開認罪,王宇被逼就範。

2019年3月,王宇計劃出席美國駐華大使館一場講座, 一度在使館外被公安背銬帶走。

夫婦二人護照被扣,無法出國探望兒子,亦無法恢復律師資格,生活艱難。

王宇一家的遭遇並不獨特,眾多維權人士「被違權」的,無日無之。

寫滕彪時感到最可惜的,是包括他在內,三位曾經對國家抱希望、對人民福祉有承擔的北大法學博士,畢業後不去賺大錢,由2003年孫志剛慘死,三人成功爭取廢除收容遣送制度開始,繼續奮勇拼搏,結果還是敗下陣來,輸給體制。

試問要經過多大的困難,多少年的努力,才能培養出一個有學問有良心有承擔的北大法學博士? 結果,許志永下獄、俞江辭去教席去了澳洲、滕彪全家流亡海外。三個頂尖人才就此被埋沒掉!

正如王丹說,六四最大的不幸是知識分子對國家的放棄,講真話會被打死,那不如乾脆放棄好了。

看看滕彪、余杰,都不是一開始就乾脆放棄,而是長年遭受騷擾、禁足、噤聲、綁架、痛毆、家人罹患精神病後,作出不情願的決定。 這絶對是國家民族的大不幸。

當中存在很多十分相似的無法無天手段: 外出被監視、兩會、六四等敏感日子不准離家、被旅遊、黑頭套綁架、恐嚇、毆打、干擾配偶工作、威脅小孩安全甚至毆打、威脅不讓留學、不讓上學….

余杰2010年被綁架、 滕彪2011年被綁架,但這些都不是新生事物。

早於2007年,曾獲中國司法部評為「中國十佳律師」之一的高智晟,就遭人以同一手法綁架,過程他在《黑夜、黑頭套、黑幫綁架》一文有詳細描述,酷刑的兇殘程度超乎常人想像。

請問:法治何存?

註1:王丹,《王丹回憶錄—從六四到流亡》(時報文化出版企業股份有限公司,2012年),頁242

註2:張伯笠,《逃亡者》(晨鐘書局,2013年),頁285

出埃及後記二之一

本系列文章:

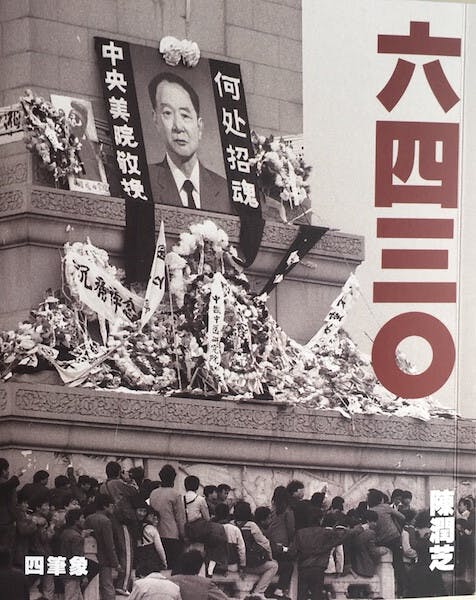

新書簡介

書名:《六四三0》

作者:陳潤芝

出版社:四筆象

出版日期:2019年6月4日