世界上大約有4億人以英語作母語,英語雖然不是世界上最多人使用的語言,但肯定是最多人想學習的語文。中國人學習英文熱潮一直未曾停止過,中港台在市面上有關學習英語的書籍、字典、軟件、影音資料,林林種種,數量成千上萬。這還未計算各式各樣專門課程和大學舉辦的英文培訓班。英語在文化產業的影響力,大大超越世上任何一種語言文字。

中英兩文雙語學習的開始

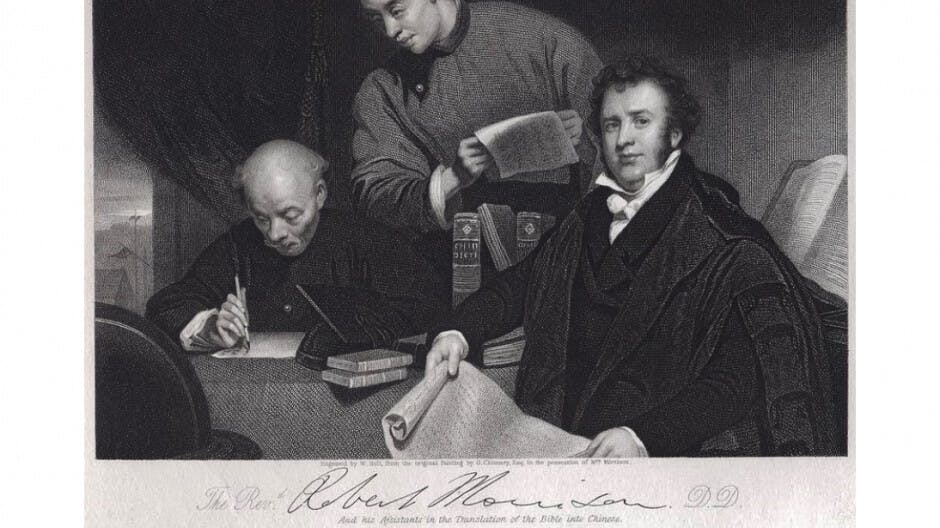

英國語文在中國的發展,沿自十八世紀大英帝國殖民擴展,英國東印度公司在華取得商貿專利,啟動中英接觸,然而英語正式傳入中國,是傳道者為翻譯中文《聖經》和在華宣教活動間接帶動的成果。天主教耶穌會於1773年被禁和停止在中國一切活動後,直到1814年復會,天主教才重整對華宣教活動。故十九世紀初進入中國的傳教士,大多來自英國基督教分會,情況如明末耶穌會士進入中國一樣,分別在於交流所使用的語文以英語代替拉丁文和其他歐洲語言,亦代表中英兩文雙語學習的開始。

斯當東——先於馬禮遜的英國漢學家

十八世紀末,有記錄諳漢語的英國人只有貴族出身的斯當東(香港譯名士丹頓)(George Thomas Staunton)。1792年,十一歲的斯當東跟隨着身為副使的父親一同前往中國,獲乾隆皇召見賞賜,雖然馬戛爾尼使團任務最終失敗,但對中國國情增加了解,有助英國日後對華政策制定,亦造就斯當東之後在中國事業的成就。他於十六歲就讀劍橋大學,因具中文專長,十七歲便爭取到廣州商館任職,是東印度公司或是全英國駐華唯一中國語文專家。1807年着手翻譯《大清律例》英文版 Ta Tsing Leu Lee; Being the Fundamental Laws, and a selection from the Supplementary Statutes, of the Penal Code of China,三年後成書刊出,是最早英譯漢文律例專家。

斯當東為人穩重保守,並沒有記載提及他如何在英國自學中文有成,若從他的出身,順藤摸瓜,亦可追尋他中文自學路線。斯當東的父親年輕時就讀於法國耶穌會圖盧茲學院,也是英國皇家學會院士(Fellow of Royal Society)。此學院正是漢學熱潮在英國的中心,不少貴族院士以懂漢語為身份象徵,並從歐洲大陸,特別是法國取得漢語抄本學習中文,如衛匡國《漢語語法》的手抄本便曾流傳到英國貴族狄巴勒 John Smith de Burgh手上,他也是英國皇家學會院士。可見斯當東的父親熱愛漢學,斯當東十五歲前便被安排家庭教師授以中文,並從遊歷和上流社會交往中增強斯當東學習中文水平。從此途徑分析,漢學熱於十八世紀傳到歐洲大陸後,再從法國延續到英國上流社會。可是,作為馬禮遜在東印度公司的上司和學習漢語的指導者,斯當東的貢獻幾乎被歷史遺忘了。

2006年,香港學術界和基督教團體大事慶祝馬禮遜來華200周年紀念,馬禮遜不只是第一名來華基督教傳教士,也是中英雙語文化交流最重要中心人物。亦因英美兩國從十九世紀到今天仍然強盛,馬禮遜在這方面的供獻更顯突出。在國際學術研究上,與馬禮遜有關的研究經費,足以養活不少研究院和學者。他的生平事蹟和成就早已被廣泛討論,本文只集中馬禮遜和其他漢學家於十九世紀早期在華的中英雙語交流活動。

故事從1805年開始,英國倫敦會派遣馬禮遜到中國傳教和翻譯中文《聖經》,出發前,馬禮遜被安排跟隨容三德學了六個月中文。在容三德協助下,抄寫大英博物館藏天主教士譯著中文新約《四史攸編耶穌基利斯督福音之會編》(Sl.3599.28.c.),並向英國皇家學會借了一部拉丁中文字典。憑着這些資料和有限中文知識,他於1807年1月31日出發到中國,於同年9月6日黃昏抵達廣州,正式展開他學習中文和翻譯中文《聖經》的任務。

多部學習中文的書籍相繼出版

和馬禮遜同時期學習中文的還有幾名學者和傳教士。除斯當東是東印度公司高級職員外,還有英國浸信會傳教士馬煦曼(Joseph Marshman)和曼寧 (Thomas Manning)。曼寧因性格古怪,遊走中國、安南、印度、西藏各地十餘年,早於1806年到達廣州和澳門學習中文,屬英國漢學先驅之一,但他的傳世作品只有一部西藏之行日記於過世後20年出版。馬煦曼於1805年抵達印度雪蘭坡 (Serampore),在那裏他根本沒有像馬禮遜的條件和環境推廣中文學習,他的中文學習和聖經翻譯,是由阿美尼亞籍基督徒拉薩爾(Johannes Lassar)和中文教師協助下完成,他著名的《中國言法》(Clavis Sinica or Elements of Chinese Grammar)於1814年搶先馬禮遜同類書籍出版。事沿馬禮遜於1809年完成《中文語法》(A Grammar of the Chinese Language)的手稿,因東印度公司在澳門的印刷所沒有足夠活字付印,故交與雪蘭坡印務所代印,但一直等到1815年才正式印刊,使人懷疑馬煦剽竊,亦引起雙馬之間為此事爭執。從當時的漢語水平,馬禮遜勤奮學習已有所成,他在隨後的日子出版了多部學習中文的書籍。

![清末洋務興起,「講究西學者指不勝屈,但講究西學如不展閱兩文字典,則學問不得其精,文理不得其當。惜乎[中英]字典之價向來極昂,計購取一部非十數金不可,以致讀者每被阻止。」光緒五年冬(1879年),上海點石齋因應市場缺乏廉價中英兩文字典,將馬禮遜《字典》有中文部分的《五車韻府》以照相石板縮影翻印,取價五角錢一部。因當年中國仍未有版權法,故發行的申報館未曾因侵權行為被控告。](https://www.master-insight.com/sites/default/files/img/Linzhunqiang-20150317-5.png)

馬禮遜的語文鉅著是他用了共八年時間分段於1823年完成六大冊英漢、漢英《字典》。若我們認為馬禮遜編撰《字典》其中目的是為華人學習英文所致,這個想法與事實有一定差距。全套《字典》分段不按編列次序完成,除中英部分的《五車韻府》有中文單字出現外,內文全部以英文著述,應是針對外國讀者為主。馬禮遜委托東印度公司在澳門印刷所代印,共印製了750部,也是該印刷所承印最大量的書籍。印刷完成後,100部送給東印度公司董事會,作多謝資助印刷出版,500部運到倫敦代售,餘下150部留在身邊送贈給各學會圖書館、印刷商湯姆斯、倫敦傳道會和跟他學習中文的學生。這套字典銷售順利,到1826年已差不多完全售罄。由此可見,第一套中英雙語《字典》分銷對象全是外國人,在中國能保存下來的極為罕見,故中國人有機會接觸這套名著要等到1865年上海倫敦傳道會覆印第二部分的《五車韻府》版本,或是1879年點石齋平價微縮影印版和2008年為紀念馬禮遜來華200年全套重印版本。

圖片:作者提供