作者按:學中文其實是學書面語。中國地域廣袤,幾千年以來是以書面語維繫各地民族的自尊和內聚力。近日聞說某院校規定學員要普通話及格才能畢業,原意美善,但引起不大不小風波。因極可能扼殺一些學生進階之途。也懷疑梁啟超和金庸考普通話會不會及格。本人特重刊舊文予有心人士探討。

許多年前我到英國文化協會進修英文,導師是個美國人,在閒談時我問他大學修讀什麼,他說修讀英文。當時我感到奇怪,便說他已懂英語,為什麼還花時間讀英文。他呆了一呆,隨即說:你懂中文,為什麼還在學校讀中文?這一問一答好像很無聊,但真是值得我們深思,為什麼中國人要花時間讀中文。

我手寫我心 非「我手寫我在口」

其實我們學習中文有好幾個目的:最基本的是讀書識字與人溝通,明白別人的意思,也能清楚表達自己的意思。其次從學習中培育人格教育,道德教育;正心、修身的意識。所以,現在高叫的公民教育、道德教育原來以前包含在中文學科裏。以前不叫中文科,稱國文科,包涵了切實的公民意識和做人應有的道德意識。中學的國文課程,更給予我們對中國文學美感欣賞和培養正確的人生觀,何只讀書識寫字這樣簡單。

有人說中文難學,原因是不懂得分門別類去掌握。因為中文之中分口頭語和書面語。語言中又分母語和地方語之別。父母是上海人,母語是上海話。香港的地方語是粵語、廣州話,兩者便不同了。書面語又分為語體文(白話文)和文言文,其間遣詞和語句的結構又有分別。這樣容易使人感到中文難學。但我可以說對中國人而言,中文絕不難學,因為千百年來中國的讀書人,差不多也是對着同一的情況。在香港六七十年代成長的人大都能寫達意的中文,中學程度的也能了解一般的文言文,道理在什麼地方呢?

其實以前中文語文的運用,傳情達意的工夫在小學階段已大致完成。當時大約小四小五的學生已懂得報章上的一般訊息。小六的畢業生已懂寫四五百字通順的短文。後來再讀中文是認識和欣賞中國文學,當然包括一些傳誦不衰的文言古詩文。當日中文教育能有這樣秀麗的美景有兩個原因,一是教材選材得當,一是重視書面語的寫讀。

學中文 應該重視書面語

有些人認為香港人中文水平低落是因為普通話未能普及,高呼「我手寫我口」。筆者認為普通話極有價值,極贊成推廣普通話。但還是不能顧此便失彼,更重要的是學習書面語。如果懂說普通話便懂寫好文章,人人懂說普通話的北京小孩子都可以成作家了?凡懂說普通話的人、中文的學養都很高了?其實當然不會這樣,該是「我手寫我心」。因為書面語比口頭語的表達能力深博得多,要有一定的修養和學習,未經學習,便不能說出好像「參差」、「參商」、「悽楚」、「闊別」這一類較有深度的詞語。試看歷代的好文章好詩詞,以文字表達人類心靈深處的感受和思考,一定比語言來得深切。

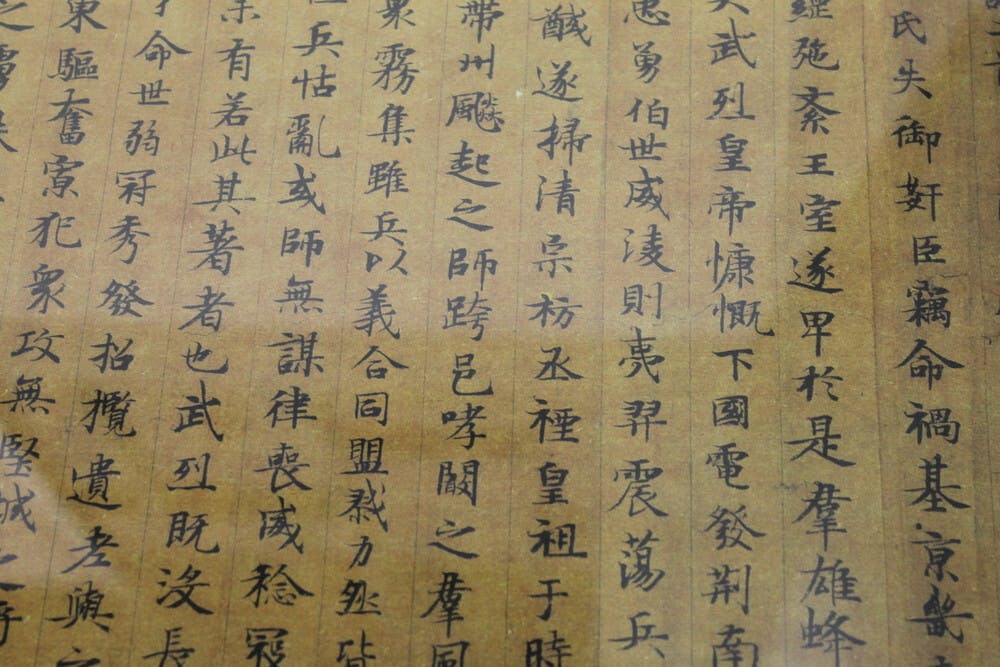

原來,「中國人有文字之始已非着意寫口語。我國最早的甲骨文和金文都與口語無關。今日的考古家和人類學家都知道任何初民的語言和文字都不可能一致。例如甲骨文『亥日允雨』,便不會刻下『亥那一天果然下起雨來』」(見《胡適口述自傳》第七章,安徽教育出版社)。

已故大學問家南懷瑾對學習中文有這樣的看法:「中國人了解,語言最多三十年一個變化,因地方不同(地域廣) 帶來的語言變化也是一種,所以把語言和文字脫開,後人只要花兩年時間,學會了一兩千個字,幾千年以上的書也能讀懂。外文便不同了,譬如英文,現在已一二十萬字,還在不斷地發展下去,一百多年前的外文古書,現在已經看不懂了,非專家研究不可。」(見《南懷瑾演講錄》第一章,上海人文出版社)。南老先生把中文語文分家的偉大觀念說出來,這亦是應重視教導書面語的核心所在。當然,我們還需要好老師指導後學。

學古文 承傳幾千年優秀文化

中國的象形文字是人類一大貢獻,巧妙之處是語、文分家。只要國人讀懂三數千字,便可以吸收到幾千年前我國大學問家傳下來的智慧。我們可以讀《論語》、《老子》、甚而《孫子兵法》,也可以讀文天祥的《正氣歌》,欣賞李白的詩、李後主的詞,這些統統是書面語。無論你說北京話、上海話、廣州話,只要懂書面語,都能承受中華文教,吸收前賢的智慧,領略古人的胸懷感受。有時想到李白、蘇東坡、康熙大帝等等時代俊傑少年時代讀的書,竟然和我們讀同一教本,真是又慶幸、又自豪。如果殷商文字是拼音文字,留存至今日,恐怕只有專家才知道前人說什麼、想什麼,中國焉能有今日文教的發達?能保存彌久的中國文化,不是對人類有極大的貢獻嗎?

百年前,胡適提倡白話文。要打倒文言文。當日確有這樣的逼切性,才能振聾發瞶,普及中文教育。而然文言文從而受到輕視,其實對後代產生極壞的影響。因為許多今日應用的白話文詞語和結構,都是從古代漢語走出來的。「學習研究古代漢語可以幫助我們認識現代漢語和古代漢語之間的繼承、發展關係,正確地吸收古人語言中有生命的東西,提高運用和分析現代漢語的能力」(見《古代漢語》緒論,北京出版社)。這種見解實不容否認。

白話文(語體文)自有時代需求,但何必放棄學習文言文呢?只有白話文便是與時並進嗎?「對五四運動前後期的白話文現在看來,簡直不通。」(見《論語別裁》學而第一,復旦大學出版社)。現在回顧當日,對白話文的推崇、對文言文的鄙棄,其實是我們忽略了一種警覺:當日那一群新文學運動悍將,陳獨秀、胡適、魯迅等一干讀書人、那一個不是飽讀詩書、文言文筆底都是頂呱呱的?後來一些舊學根基較淺的前進文人寫白話文時文筆便差許多了。他們文章中的歐化句語,累贅語法結構,文不達意,簡直令人不能卒讀。我們應該重視教育下一代古文書面語的原因便顯然易見了。放棄了,中國人便難以承傳中國文化。

國人要考中文口試 天大的笑話

2008年香港中學會考的中國語文綜合能力考核,閱讀材料中竟然出現大量時代口語的文字文詞,諸如:「蒲點」、「潮人」、「o嘴」、「喪玩」等等,引導錯誤敗壞的學習方向,把具中文素養的學生比下去,當事者真有愧職守。而中國人考本國語文,竟然要考廣州話口試,真是天大的荒謬笑話。當今大作家查大俠、國學大師饒教授若去應試,恐怕難得高分。魯迅復生應考,一定不及格(註)。是否他們的中文太差了?為什麼沒有社會賢達、議員先生提出責難呢?

註:當日魯迅在香港青年會演講,要由許廣平粵語翻譯。

作者按:本文原於2009年刊於《文匯報》百家廊,今略為修繕重刊以饗讀者。