編按:著名數學家丘成桐教授,早於26歲時已成為史丹福大學終身教授,更獲得年輕數學家的最高榮譽──菲爾茲獎。這位在香港土生土長的學者自言,全有賴香港中文大學老師的教導,才使自己解放思維,面向世界。他正在母校擔任博文訪問講座教授、數學科學研究所所長,日前為理學院60周年舉行座談,分享他當年在中大的成長和學習經歷。本社節錄講座內容如下,以饗讀者。

從1966年到1969年夏天,我在中文大學度過了我的大學生活,這3年是我成長中重要的日子。馬料水的歲月,無憂無慮,生活比較舒適。現在回想起來,對其中的人和事,都記憶猶新。

直到現在,我還會吟誦崇基學院學生會會歌「鞍山蒼蒼,吐露洋洋」,還有院歌「漫漫長夜,屹立明嶝,使命莫辜負。學成致用,挽救狂瀾,靈光照寰宇」,這些至今仍是我在持守的精神。我也會想起崇基學院門前的對聯「崇高唯博愛,本天地立心,無間東西,溝通學術」。當然少不了師友的薰陶,使我逐漸地認識到現代數學發展的痕跡。

我的成長和中文大學脫不了關係。中文大學創校至今,篳路藍縷,已經60年了,然而組成中文大學的3個學院,在50年代初期已經開始,都和我有一定的關係。

父親回港任教 與中大結緣

我和中文大學的關係始於先父丘鎮英教授(1911-1963)。1954年,崇基學院第一任院長、嶺南大學前校長李應林(1892-1954)去世,由凌道揚(1888-1993)繼任。凌院長是耶鲁大學碩士、中國第一代農業專家,他的看法更曾對孫中山的學說有所影響。40年代,凌氏任職於聯合國糧食農業總署,父親是他的下屬,在汕頭工作。所以凌道揚出任崇基學院院長時,也邀請了父親過來任教。

他和我父親都是客家人,當年崇基書院從香港堅道搬到馬料水,購買校舍用地,我父親就是用客家人的身份和馬料水農民溝通。這些農民大部分姓丘,在我父親的遊說下,終於願意讓出他們的西洋菜田,遷家到赤泥坪。馬料水這塊地對崇基學院和以後的中文大學,意義十分重大。後來凌校長在1960年到聯合書院當院長,父親也有一段日子到聯合書院幫忙。

那個時候生活艱苦,中文系的何朋教授對我父親執弟子禮,他夫妻有時候到我家。他在崇基求學時,幫忙建築校舍,用錘頭打石,賺取工資。另外一個中文系的學生陳耀南也常到我家和父親討論中國哲學的問題,所以自小學起,我已學到不少新知。

父親和新亞書院的一群學者都有往來,中國文化在中文大學因他們而得以保留。錢穆(1895-1990)夫婦住在沙田西林寺附近一個房子,我們家則住在沙田下禾龍鳳台,都坐火車。父親常到西林寺和錢穆教授交流,我有時陪侍在側。錢先生夫婦挺喜歡我,每年的重要節日,我母親都會做一些糕點、粽子和臘肉,叫我送到錢家。錢伯母很喜歡我,給我豐厚的紅包和回送一些禮物,記憶中最令我興奮的是整隻豬頭,我們兄弟姐妹都很高興。30年後,他們遷居於台北外雙溪,我也曾多次拜訪。

我讀初三時,父親過世,母親含辛茹苦將我們幾個兄弟姐妹帶大。當時最重要的問題是:家境如此困苦,我們兄弟姐妹能否繼續上學?對今天很多同學而言,這不會是一個問題。但我母親堅持我們要上學,也得到父親的朋友和學生的幫忙;錢穆先生夫婦就是其中之一。

數學人生 首個重要決定

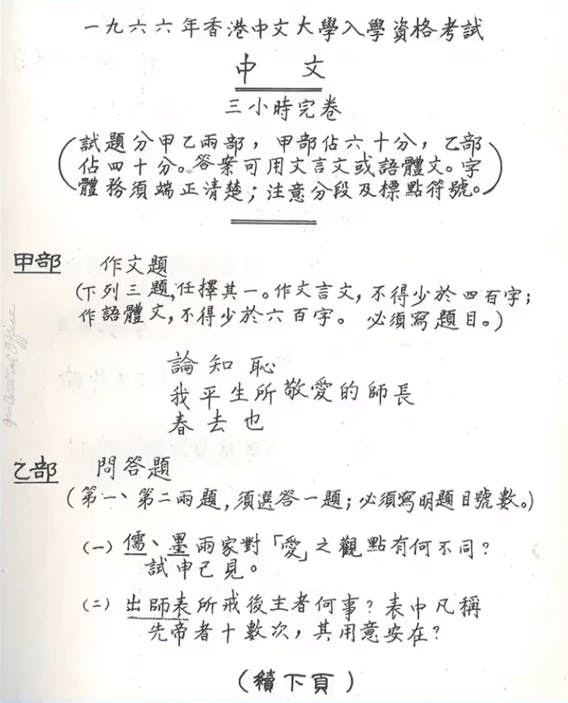

我在培正中學畢業的時候,成績考獲全級第四名。當時只有兩間大學,但香港大學不准中文中學的學生應考,只能夠考中文大學。這是香港大學最錯誤的措施,將好學生拒之門外。中文大學規定中文必須及格 。那一年考試,出了個八股文的題目,大家不習慣,對於培正畢業生來說,幾乎是哀鴻遍地!我則是僅以身免,不過數學應該考得還可以。但是中文考試成績影響到我從政府得到多少助學金,在崇基數學系的同學中,我拿到的助學金恐怕是最少的。

中文大學入學考試雖然過關, 但是有3個學院,我們還要挑一個學院面試。對我來說,崇基學院是最自然的選擇,畢竟我父親曾經在此處任教,而我大哥正在崇基讀中文。我母親很緊張,當時崇基數學系的系主任是謝蘭安,他是我父親的朋友。我母親堅持帶我去見他,我反而不太在乎,因為台灣大學已經收了我做學生,還給我旅費和4年的獎學金。

我母親雖然沒有對我說什麼,我卻可以猜測她還是希望我留在香港。反正謝蘭安先生已經讓我口試合格,我想「父母在,不遠遊」,家中經濟雖然稍有改善,但還是相差甚遠,我在香港還是可以幫補家用。我就決定留在香港,進入中大崇基學院。這是我數學人生中第一個重要的決定。

我在大學這幾年,助學金不夠,還是繼續替中學生補習, 幫補家用。這些學生分布在香港和九龍不同的地方,有的家庭十分富裕,有一位住在半山的羅便臣道;有些家庭並不見得富有。但是為了孩子,家長還是希望孩子得到最好的訓練。對於我自己,我不覺得浪費了讀書的時間。我接觸到社會上不同背景的家庭和學生,也了解到教育的重要性。

如饑似渴 吸收數學知識

當時我家住在沙田火炭村拔子窩(今坳背灣街和穗禾路交界一帶)山坡上的一個小房子。從海邊的馬路下車後,沿着一條小路,經過一個漁塘,沿着農田中間的小路,來到一條沒有橋樑的山溪,再爬上山路回家。

當時火炭村的吐露港十分優美, 早上坐公共汽車到中文大學,晨曦薄霧、鞍山蒼蒼的光景,使我記憶猶新。沿着公路,長着一排尤加利樹(桉樹),往往可以見到漁人早起打魚,小舟輕搖的吐露海面。晚上回家,則見到晚霞歸鴉,燈火點點。深夜時,明月當空,松濤滿山。雖然居處簡陋,在這樣山明水秀的地方,讀書思考卻大有裨益。

我進入中文大學時,入學考試表現不算良好,但是我對自己充滿信心。同屆共有10位同學,只有一位是女同學。開學時,系主任謝蘭安做了個演講,他說在數學的殿堂中,即使不能夠奠基立柱,粉擦一下它的牆壁也還是很好的。我想想,這個有道理, 何況我的能力應該不止於此,於是決定在數學的大原野上盡情地奔馳。我如饑似渴地吸收我能夠見到的數學思想。

可是,當時崇基的師資不算理想。除了巴羅迪(E. J. Brody)外,都沒有博士學位;圖書館也不行,能夠得到的現代數學知識有限。書店買的外文書實在太貴,我託了我在台灣讀書的中學同學,購買了大量的盜版書;大陸的書也有不少在香港可以購買,但是不全。除了華羅庚(1910-1985)的書外,有李文清(1913-2017 )的《泛函分析》、夏道行的《無限維空間上的測度和積分──抽象調和分析》等。大陸學者也譯了不少俄羅斯作者的數學書,對我幫助不少。

大學一年級的數學課,我在高中時就已經相當熟悉了。我請求系中教授容許我跳過這些課,讓我去修二年級的課,不知道什麼原因,他們居然同意了。我修了線性代數,由謝蘭安先生講課,一年級、二年級和四年級學生共修,用的書是美國奈寧(Evan D. Nering)寫的 《線性代數和矩陣理論》(Linear algebra and matrix theory)。老師和同學都覺得困難,我倒是覺得有點意思。

我也開始學習高等微積分,用加州理工學院的阿波斯托爾(Tom Mike Apostol,1923-2016)寫的兩卷本《微積分》(Calculus)。書中比較基礎的部分,由周慶麟先生講授。他剛從美國紐約大學回來,我花了不少時間在他的辦公室 和他討論學問,因此學到了不少分析的技巧。

在讀到用戴德金分割(Dedekind cut)構造實數的方法後,我非常興奮,終於了解到數學的嚴謹和美麗,可以說是茅塞頓開。為了這件事,我還特別寫了一封信給周先生,表達了我對數學博大精深的讚歎。

在一年班時,還要上其他課,包括國文、英語、物理、人生哲學和體育課。人生哲學由沈宣仁(1931-2004)先生教授。他寫了一本書,我也學習了一些西方的思想。物理課當然比中學時學的深入得多,但是儀器不夠先進,沒能看到物理的真諦。當時中文大學成立才3年,師資不足,是可以理解的。但是從1967年開始,我們開始見到學校聘請了一批國外來的年輕學者,好幾個都是名校的博士,使我們十分興奮。

美國柏克萊的薩拉夫(Stephen Salaff,1938-2012)和倫敦大學的特納-史密斯(Ronald Francis Turner-Smith)剛剛得到博士學位,再加上本來在崇基學院的巴羅迪,使學院的水準躍升至新的平台。同一時間,聯合書院也聘來了兩位劍橋和兩位斯旺西(Swansea,威爾士的城市)的博士。中文大學的數學水準有如此的飛躍,應歸功於李卓敏(1912-1991)校長的卓越領導。

欲提早畢業 慘遭駁回

大二開始不久,我基本上已經完成了這一年的課程。得到系主任特納-史密斯的允許,開始修三、四年級的課。我和上述3位老師都有密切的交流,交流最密切的是薩拉夫。我時常在他的課堂上提出意見,甚至幫他完成定理的證明,因此他對我的印象深刻。他邀請我每星期兩天上他家討論數學,並一起準備上課的講義。如此過了幾個月,他認為我已經有足夠知識去念研究院了。

薩拉夫花了不少唇舌,試圖說服中文大學讓我早一年畢業。可是這並不容易,李卓敏校長認為只有天才可以破例。他找了香港大學的黃用諏(1913-2004)教授來考我,但是我並不知情。由沙田去到香港大學並不簡單,至少得個半小時。去到港大數學系後,黃教授安排了一批數學系教授和我交談。香港大學是英國成立的殖民地大學,剛開始時只是一所醫學院,孫中山先生在這裏讀書。但是據我記憶所及,香港大學醫學院沒有紀念孫先生,20年前改名以紀念捐款商人。

100年來,香港大學是培養殖民地官員的地方,在校內以英文為交流的主要語言。我當時第一次進入香港大學,就感受到這種殖民地大學的作風,他們的教授看不起香港其他專上學府,當然也包括中文大學在內。他們有一位教授叫梁鑑添(1932-2019),做代數的,他在培正中學畢業,他對我比較友善。

我在香港大學見到梁鑑添後,知道他正在教一門關於「李群」的學科。我感覺興趣,花了不少工夫,去聽他的課。剛好有位老師剛從英國回來,講統計物理。我對「熵」(entropy)的觀念很感興趣,所以我也去聽。大概是留學英國的緣故,此人十分驕傲。我倒不在乎,只想學習而已。 其實從沙田到港大來回,火車加輪船,至少3個多鐘頭。回想當日學習的精神,恐怕今天的同學不能體會。

但很明顯的是,黃用諏教授在香港大學數學系有絕對的權威。他說話時,別人不敢插嘴。我念中學時,中學老師會提到他,說他是個偉大的數學家,世界前10名!所以我也很好奇,想要知道他的學問是做哪些方向。在香港大學所有交談都是英文,他沒有問我任何問題,卻花了很多時間解釋他在矩陣幾何上的工作,遇到不少困難。他也描述華羅庚先生在這方面的工作。我讀過華先生的書,華先生的計算能力特別強,比黃教授深入得多。黃教授大概看到我的表情,對於他的工作沒有表示仰慕。孺子不可教!所以得到的結論是:丘成桐不是天才。

結論當然是正確的,評估的過程卻不可取。黃教授將他的研究寫成論文後,沒有雜誌接受。4年後,我在陳省身先生家中遇到黃教授,他拿着他的論文,希望陳先生幫忙,找雜誌發表。

無論如何, 中文大學李卓敏校長決定我不可以提早一年畢業。他告訴薩拉夫決定,並且告訴他只有華羅庚才算是天才。這件事情引發薩拉夫對於華羅庚的極大興趣,要求我幫忙找到華先生的所有資料,翻譯給他,因此寫了一篇華羅庚傳。聽說華先生因而感到很高興,10年後邀請我到科學院訪問。薩拉夫不是容易屈服的人,他將一部分經過寫成了一篇文章,發表在《遠東經濟評論》(Far Eastern Economic Review)上。

充當太極老師 幫補學費

在這期間, 我哥哥身體突然出現極為嚴重的問題。當時他在崇基中文系,比我早一屆。當時我的家境不好,很感謝崇基學院的同學,在最危急關頭,學生會副會長鄧若韶深夜到容啟東(1908-1987)院長家中求救,並且籌錢送我哥哥入醫院。我哥哥在39年前去世,但是同學們的深情照顧,使我感動至今。薩拉夫教授也知道我家境不好,而助學金又微薄,遠遠比不上其他同學,於是向校長要求增加補助,但是學校不同意。

盧惠卿(1910-1984)老師是學生輔導處主任,我跟她學了一年太極拳。為了資助我,她找來了幾位想學太極拳的老師讓我來指導。學生中有好幾位是美國來的大教授,有一位叫Dr. Runyan的,她和她丈夫對我特別好。我也常常到他們宿舍走動,聊聊時事,很有意思。盧老師訓練了一批楊派太極的學生,雖然我心中認為這是花拳繡腿,但是引起我對瑜伽的興趣,弄到了一本書,自己練了一陣子。

由於無法提早畢業,我讀三年級上學期時,薩拉夫把我的情況告訴了他在柏克萊的朋友──拉森(Donald Erik Sarason, 1933-2017)教授,並建議我申請柏克萊研究院。為此我花了不少功夫,考了各種必須要考的試,崇基學院的老師們都很幫忙。12月投寄申請表後,引頸以待,終於在1969年4月1日接到通知,柏克萊接受我的申請。我們一家人都很高興,尤其是我母親,守寡多年,終於見到出頭的曙光。

雄圖壯志 解決數學難題

到了1976年秋,我在加州結婚,料不到兩個禮拜裏,我就解決了當時幾何學最重要的問題,並且發展了幾何分析的重要方向 。由離開中大到解決問題,只花了我7年時間,那段時光十分有意思。1977年去東京開會前,我第一次重回母校。一群年輕同學們在數學系一個小會議室中圍着我問一些問題,一位女同學直接問我是不是可以拿到菲爾茲獎了,記得朋友曹啟昇在旁邊,拈花微笑。而我的同學王彬則笑着說:”Good luck!”

但是我也不大在意,雄圖壯志正要解決另外一個重要問題。直到1978年,我在芬蘭的赫爾辛基世界數學家大會上作一小時的演講,各方反應熱烈,我才知道這個可能性。但是我讀書求學,從來沒有以得獎為終極目標。

薩拉夫想要將他的常微分方程講義出版,提議和我合作。我們參考了不少書籍,遠遠超過課堂上的內容,例如龐加萊─本迪克森(Poincaré-Bendixson)理論,以及極限環理論的應用。內地有本討論這理論中著名的希爾伯特第十六問題的專著《極限環論》,作者葉彥謙(1923-2007),我全部看完了。花了大半年,薩拉夫和我完成了這本書,這段時間十分有意思。

在這段時間,巴羅迪老師卻叫我每個禮拜六到他辦公室一起讀夏道行著的《無限維空間上的測度和積分──抽象和分析》,原來他要翻譯這本書。當時巴羅迪老師正在考慮量子場論的問題,認為此書錯誤太多,找我一起修正,我從中倒學了不少東西。據說這本書的主要內容是夏道行50年代在莫斯科跟隨蓋爾範德(lsrael GeIfand,1913-2009)時做的工作。夏先生本來要繼續讀完博士,但是受到同學嫉妒,被迫提早回國。

大概在11月,我考完美國的GRE,數學得到滿分,倒不覺得自滿,實在太容易了。到了12月初,薩拉夫突然告訴我有一個美國考試,叫我試試看。他給我6條題目,3個鐘頭。我只做對了3題,十分惱怒,認為是平生考數學之恥。但是薩拉夫覺得還不錯。我以後才知道,他給我考的題目來自普特南(Putnam) 比賽,那是美國最困難的數學比賽,一般學生得零分。回想起來,雖然只得一半的分數,這個分數可能對於我去美國讀書有幫助。

這一年崇基建成了教職工俱樂部,就在教堂對面。幾位老師薩拉夫、巴羅迪、特納 – 史密斯會帶我到俱樂部吃茶點。當時蔡文端當助教,他喜歡下象棋,我們在俱樂部大戰了不少回合。他是拿過獎的棋手,我大敗幾次以後,摸清棋路,居然反勝了幾次。那一年,蕭煜祥組織了一個象棋舉行象棋比賽,他堅持我參加。記得遇到一位亞軍棋手,我已經完成一切包圍,勝負已分,但是圍繞着一大批同學,我想早一點結束,結果反而讓對手解了圍,反勝為敗。這件事情對我印象深刻,影響了我以後做學問的態度。

數學系老師往往在教職員俱樂部茶聚,使我得益不少。印象最為深刻的一次是和特納─史密斯傾談。他是倫敦大學的博士,研究的方向是群論。我好奇問他的博士論文《可弔群的性質》(Solvable Group Properties)究竟做了什麼,他說了一堆名詞,也解釋了定理內容。我當時不甚了了,只記得兩個數學家的名字,舒爾(Issai Schur, 1875-1941)和布勞爾(Richard Dagobert Brauer,1901-1977)。沒有想到一年半以後在柏克萊寫作論文《關於非正曲率緊流形的基本群》(On the fundamental group of compact manifolds of non-positive curvature)時需要用到群論。我從兩位數學家的名字出發,找到了所需的文獻,解決了我的問題。

唯一拿文憑的畢業禮

父親在崇基經濟系任教了一段日子,崇基學院一輩的老師和學生都和我家熟悉。中文系的鍾應梅教授和王韶生教授都是父親的老朋友,王教授還替父親的《西洋哲學史》寫過評論。何朋教授是我父親的學生,少年窮困,參加過打石頭建校園的工作。經濟系的麥健增(1900-1977)教授是父親的上司 ,他兒子麥繼強後來任教於生物系,90年代和我認識。他是古董行家,曾帶我去逛荷李活大道看古玩,還有所收穫。有淵源的還有傅元國(1933-2015)教授和王沛雄教授,他們都是父親的學生。

當時崇基學院大約1000多學生,其中不少住在宿舍,比較資深的老師也住在校園。學生中午都在飯堂吃飯,那是全校學生交流的主要場所,學生會開大會時也在這裏發表演說。有一次學校在運動場舉行大型交流茶會,下了一場小雨,別有一番風味。

崇基學院除了面對吐露港和馬鞍山外,背後也是一片樹林,曲徑通幽,花前月下,不少同學成雙成對。這個情況在三、四年班特別普遍,穿着得花枝招展的女同學和男同學手把手的比比皆是。他們在準備畢業典禮,但是我完成學業卻不准畢業,看起來有點狼狽。

畢業禮那天我還是去了,也沒有人通知我要幹什麼。糊裏糊塗的披上一件畢業袍,隨大隊步入禮堂。原來崇基學院要頒發學院畢業證書,當我從容院長手上拿到證書時,全禮堂鼓掌,歷久不息,使我感動不已。物理系的蘇志剛是我培正中學的老同學,他家人替我拍了不少照片。其後在柏克萊,畢業典禮因越戰示威取消了。所以崇基這次畢業典禮是我一生中唯一穿着黑色袍子拿到文憑的典禮,真的是彌足珍貴。

回顧54年前塵往事,猶覺昨日同學少年,英氣十足。

獲母校頒授榮譽博士學位

我在1969年9月1日和母親及兄弟姊妹道別,坐泛美航空公司的飛機離開香港,經過夏威夷,飛三藩市。去加州大學柏克萊分校讀研究生,行李不多,身上只有美金100元。但是我一點恐懼都沒有,反而覺得很興奮,終於如魚入海,有機會到世界數學的殿堂學習前沿的數學了。我做了陳省身先生的學生,他與我父親同年,我亦以他為父親一樣尊敬。在1971年時,他讓我畢業,成為加州大學柏克萊分校的數學博士。他很高興,特別寫了一封信給中文大學校長李卓敏,說「丘成桐博士論文優異,解決了幾何中的沃爾(wolf)猜想。中文大學應該授予榮譽學位。」

李校長在來香港前,是陳先生在柏克萊的同事,當然是熟悉的老朋友。我不知道李校長如何回答陳先生的信,但是大約10年後,在1980年馬臨(1925-2017)校長確實頒予我榮譽博士。我當時已經是普林斯頓高等研究院的教授,華羅庚先生曾經祝賀我成為高等研究院的第一位華裔教授,他說這是華人莫大的榮譽。 尤其我才31歲。

當時我坐泛美航空公司的飛機回香港,由於是頒授名譽學位,學校請我坐商務艙,生平第一次,覺得很舒服。下飛機時碰到譚尚渭(1934-2021)夫婦,譚院長開玩笑說他沒有資格坐商務艙。我直到年紀比較大以後,才開始多坐商務艙。直到今天,我太太還是不太願意坐商務艙。有趣的是,我在高等研究院坐飛機時,都是找最便宜的飛機票。但是我以後發現高等研究院的教授有不少優待:有司機接送、商務艙飛機票由研究院付所有費用、可以開派對等事情。不過我覺得和年輕人在一起舒服得多。

這次回校,受到學校隆重招待,使我很感動。當時大學秘書是陳方正兄,他給我看陳先生給李校長的信,他還將它複製了一份送給我。可惜遷居多次以後,我找不到這封信了。我的學生孫理察(Richard Schoen)剛好訪問國內大學,經過香港,我邀請他來參加宴會。他雖然年輕,已經是柏克萊的教授了,大家都很驚訝 ! 他很快成為數學界的大人物,我和他合作了15年之久,很多重要的工作都是合作完成的。到今年,我們已經相識50年了,情同兄弟。他教導了很多中國學生,有兩位現在中文大學任教。

畢業典禮時,中文大學的校監、港督麥理浩(Murray MacLehose, 1917-2000)邀請了幾個重要的嘉賓吃晚飯。席間,我看到港英對中文大學的凌霸,他們堅持中文大學向英國大學學習,由四年制改變為三年制。中文大學師生同心,反對這個無理的要求,港英堅決不理。香港回歸時,港英居然大言不慚地說回歸後,香港會喪失自由 ! 居然有很多香港學生相信,可謂滑稽之至!

重返母校教學 見證數學系起伏

1981年也是我的大兒子出生的一年,兩年後老二出生 。我太太當時在加州聖地牙哥做事,我母親在洛杉磯照顧我哥哥,我自己在普林斯頓,忙得不可開交,回香港的時間比較間斷。直到1991年,我哥哥和我母親相繼去世,而我兩個兒子開始不想學習中文,我和我太太決定帶他們到香港或者是台灣一年,學習中文。

雖然在1988年時高錕(1933-2018)校長到波士頓來邀請我幫忙中文大學,中文大學能夠提供的條件不如台灣新竹的清華大學。我們一家人去了新竹,但是和香港近了,我也開始和中文大學有更多的接觸。在1992年的春天,高校長得到新法書院的王院長的資助,成立了一個講座,我每個禮拜從台北飛香港講學,這是我重回母校的開始。

當時數學系的資深老師都只能做到高級講師,沒有人做到教授,因此沒有人替數學系去爭取應該得到的權益,這一點和物理系不一樣。直到10年前,物理系始終掌握中文大學理學院的管理權,這些管理人員沒有了解到現代數學的重要性,一知半解。到了90年代初,中文大學的數學系可以說是危機重重,學生成績不盡如人意,直到高校長才大力整頓,才穩住了當時數學系的領導危機。他找到了我的老同學鄭紹遠教授從加州大學洛杉磯分校回來做系主任,這是中文大學數學系成功的第一個重要轉折點。鄭紹遠以後離開中文大學後去重整香港科技大學數學系,劉家成(1948-2021)繼續做系主任,他們兩人成為香港現代數學發展的大功臣 。

直到今天,數學的經費仍極為緊缺,但還是聘請了一批年輕數學教授,中文大學數學因此一直領先香港各校。有一陣子,數學論文的引用因數成為亞洲第一。我們培養出來的博士,得到世界名校包括哈佛大學在內的賞識,聘請他們做博士後。我們為中國數學培養了眾多的優秀人才,遍布大江南北 。

我們看到中文大學數學系和數學科學研究所60年來的發展,歷盡艱辛,卻成功地為祖國、為香港、為數學界積累和培養了大批人才,為國家的基礎科學作出貢獻。麻雀雖小,五臟俱全,我們其實可以比擬美、亞洲任何數學系。但是我們的目標遠不止此,我們有希望,也有能力,成為飛翔天空的雄鷹,傲視環宇。可惜大學賦予我們的格局不夠,在紀念大學成立60周年的好日子裏,我希望大家努力,讓我們中文大學的數學「驚濤裂岸,卷起千堆雪」,奠定中華民族基礎科學千年的基業。

以下為丘教授為中大理學院所作的一首詩:

中大理學院講演有感

新夏鶯雛處處鳴,試開懷抱向諸生 。

鞍山馬水無窮意,遊子他鄉半世情 。

老樹環池景似昨,神州逐日夜兼程 。

綺年須立凌雲志,莫負青春結伴行 。

講者簡介:

丘成桐教授現為香港中文大學博文訪問講座教授、數學科學研究所所長,1969年畢業於中大崇基學院數學系,1980年獲中大榮譽理學博士學位。他在1969年赴美國加州大學柏克萊分校,師從著名數學家陳省身教授。他在26歲時成為史丹福大學終身教授,27歲攻克世界級幾何學難題「卡拉比猜想」。他不僅是世界數學界最高榮譽「菲爾茲獎」首位華人得主,也是繼陳省身教授之後第二位獲得沃爾夫數學獎的華人,以及首位獲得「馬塞爾.格羅斯曼獎」的華人數學家,一直以促進中國數學研究的發展為使命。