承接前文:〈天教吩咐與疏狂──訪王鼎鈞先生〉

鼎鈞先生說自己是赤着腳走路的人,了解了他的人生經歷,才會更明白這話的含義。如果用一個詞來概括鼎鈞先生的話,我想是「傳統」二字吧。

當年,鼎鈞先生棄學從軍,1949年在天津戰役中進了解放軍的俘虜營,解放軍很看重鼎鈞先生,希望他能夠留下來參軍,但鼎鈞先生反覆思考後找到指導員,說自己還要去國民黨。為什麼呢?鼎鈞先生沉痛而又坦率地告訴指導員:「我有老父在堂,因為打仗,弱弟弱妹也不知流落何方,只有去散漫腐化的國民黨,我才能養活父母,尋找弟妹。」指導員嘆息不已,最終同意了他的請求。

但是,由此他便踏入了一條完全不同的道路。抗戰勝利後,儘管是多麼迫不得已,追隨國民黨的事實讓他無法留在深愛的故土,只能隨軍茫茫然來到了台灣。但是,一切都沒有結束,即使已經身為國民黨並來到台灣,曾經被解放軍俘虜又釋放的事實又讓他遭到台灣當局的戒備,懷疑他是不是「臥底」、「特務」,因此對他進行了嚴密的審查和監視。

「我是一個沒有過去的人」,為什麼呢?大陸是回不去了,大陸的朋友因此也斷了聯繫。而台灣呢?為了他的「出身」不連累他人,鼎鈞先生不敢交朋友。

斯時,他不記日記,不寫字,甚至也不敢不願不想回憶。間或得到一兩封信,看過之後也得毀掉。但不能燒,因為冒出煙來被人知悉,又是滔天大禍。因此,就丟在木桶裏放了水泡,泡過幾天後再搗爛,爛成什麼也看不出來的紙漿,等到下瓢潑大雨的時候,順水倒了,一切復歸乾淨。鼎鈞先生說來淡淡的,我卻聽來不免心酸。

美國詩人弗羅斯特《林中的小路》一詩云:

深黃的林子裏有兩條岔開的路,

很遺憾,我,一個過路人,

沒法同時踏上兩條征途。

因此,

隔了多少歲月,流逝了多少時光,

我將嘆一口氣,提起當年的舊事:

林子裏有兩條路,朝着兩個方向,

而我——我走上一條更少人蹟的路,

於是帶來完全不同的一番景象。

鼎鈞先生為了這長房長子撐房立戶、養家孝親的責任,選擇了另一條道路,從此他的人生便徹底改變了。對於失土離鄉,我想先生的內心是不無痛楚和遺憾的,否則,他怎會每次跟別人介紹的時候,不說台北、不說紐約,總要強調自己是「蘭陵人」。

即便這次見我,還問:「妳知道蘭陵嗎?」我說:「我沒去過,只知道李白說過『蘭陵美酒鬱金香,玉碗盛來琥珀光』。」其實,鼎鈞先生怎會不知道,即在中國,蘭陵已經併入了蒼山縣,哪裏還有蘭陵?李白末句說,「但使主人能醉客,不知何處是他鄉」,可是,離了蘭陵的鼎鈞先生,又哪裏去尋其他「一醉解千愁」的美酒,也好把他鄉誤認成故鄉?

為子女蹬脫了錦繡前程

中年之後,抉擇又一次擺在鼎鈞先生面前。當時,鼎鈞先生的文章已經在台灣樹立起極高的聲譽和地位,事業如日中天。但為了讓子女接受一流的教育,鼎鈞先生最終下定了移居美國的決心。俗話說,「安土重遷」,「人到中年不學藝」,但鼎鈞先生這麼做,分明是蹬脫了錦繡前程,來到異國他鄉赤手空拳從頭開始。

唉,他何嘗不是一直在赤着腳走路?前半生為父母,後半生為子女;每一步都危機重重,每一步都不可預測。據說「相由心生」,以此來觀鼎鈞先生確實。雖然已經年過80,卻依然腰背挺直,不曾彎得半毫。也許是天吩咐此傲然偉岸一軀,來作「鐵肩擔道義」之用。

自然,鼎鈞先生是不乏幽默的。當談到來到台北後,考入張道藩先生創辦之小說創作組,受王夢鷗、趙友培、李辰冬諸先生調教時,他說:「那時候想,學會寫小說,不就餓不死了麼?」又說:「明師和非明師還是大有區別的。像小說創作組的一位名教授給我們講寫作,45分鐘一堂課,他遲到20分鐘,講笑話、廢話15分鐘,真正講課只有5分鐘,但就這5分鐘就已經值回票價。」

你可知道鼎鈞先生妙文的發源地──書房設在何處?居然在廚房走下去的地下室裏。我覺得妙不可言,因為小時候看書,看到卡夫卡就在地下室一燈如豆地寫作,是很有點「與我心有戚戚焉」的,以為在這樣的「收視反聽」之下,才更能「寂神凝慮,思接千載;悄焉動容,視通萬里。吟詠之間,吐納珠玉之聲;眉睫之前,卷舒風雲之色」吧。

努力地創造條件征服環境

而且,現在鼎鈞先生寫作時,與古人相比,還裝備了更先進的「利器」──電腦。固然,現代的五筆或拼音輸入法鼎鈞先生不擅長,他就用手寫版。老先生都能努力地創造條件征服環境而不被環境所征服,我們這些晚輩,再遇到困難,還好意思妄自菲薄畏畏縮縮麼?

跟鼎鈞先生談話,渾然忘了要取點什麼真經回去,因為光他隨意說的已經讓人應接不暇、多有參悟了。鼎鈞先生知道我從北大到哥大學習後,卻似無意地對我說道:「40歲之前底盤要做大。因為到了一定年齡之後,知識就只能在原有基礎上堆高,卻無法再擴大。40歲之前做成的底盤大小,決定了以後成就的大小。」

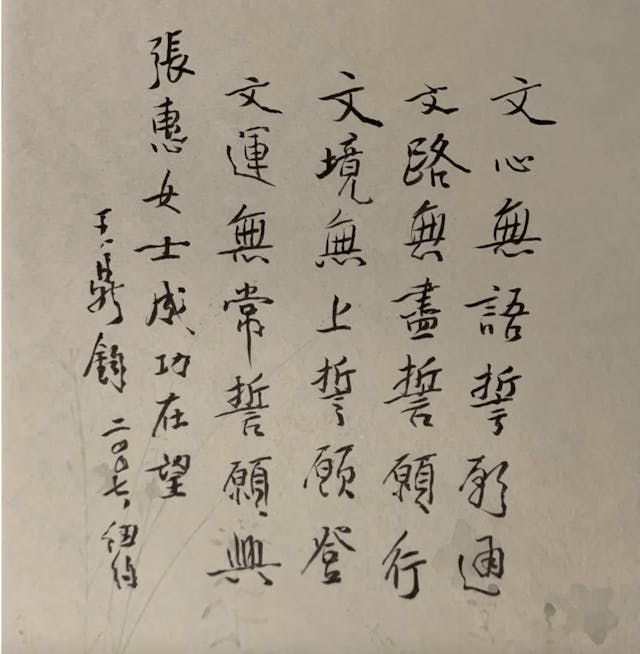

鼎鈞先生曾彷彿家四弘誓願作銘以勵天下同文,特以此題贈我道:「文心無語誓願通,文路無盡誓願行,文境無上誓願登,文運無常誓願興。」慚愧,這麼高的期望我哪裏當得起呢?只有仰止高山,跬步行之罷了。

天晚了,我們要告辭了。鼎鈞先生因剛做了白內障手術,不便遠送,卻特地電話請了老朋友,要他開車把我們從先生家送到曼哈頓去,這如何使得?不算從法拉聖到先生家的出租車路程,光我們從曼哈頓坐地鐵到法拉聖就用了一個多小時。我們趕緊辭謝,好一陣請求,再加上那個老朋友那天晚上還要趕着去機場,才說好只把我們從先生家送到法拉聖的地鐵站。

我們出了門去,先生不顧目疾,堅持出門送別。我們已經坐進汽車掉頭了,從窗子望去,先生不顧夜深風寒,還執着地站在那裏目送我們。我們使勁地揮手,要他趕緊進門去。車遠了,可是回首望去,那個高大的身影,還是那樣執着地、挺拔地佇立在階前……

原刊於微信公眾號「夢影紅樓」,本社獲作者授權轉載。

訪王鼎鈞先生 2-2

延伸閱讀 天教吩咐與疏狂──訪王鼎鈞先生 2-1