12月25日下午6時,與家人到澳洲悉尼聖母主教座堂望彌撒。一個小時的崇拜,會眾與神職人員一起詠唱聖詩,有神父講道,分享人生道理。其中一位神父只負責詠唱,嘹亮歌聲與琴音融和一起,很能打動人。

心靈歸依

剛看過Henry邵頌雄的《禮崩樂不壞》,其中一篇〈宗教樂想〉說:「參與彌撒時,忽覺穹蒼之偉大,人類的渺小,深深為得到救贖而感恩?」

文章最後幾句:「當宗教變得庸俗、商業化,教徒唯有依賴個人的修為,從冥想、禪養、讀經、思辨中,培養自己的品格、提升人生的境界。當然,也別忘了美妙的音樂。」

而Henry說出亂流下聆賞古典樂的好處來:「對不少非教徒而言,音樂就是他們心靈歸依之處。」

Henry人在加拿大,只能與他WhatsApp。看過一本書,寫讀後感,是為書評。聽過一首樂章/音樂會,書寫感受,是為樂評。Henry寫古典音樂超過10年了。

問:「你的初心與今天比較起來,可有分別?」

「最初寫古典音樂,其實沒有什麼『初心』可言,似乎貪玩的成分居多。那時只是想寫一點有關鋼琴家Horowitz的文字,作為送給媽媽80歲生日禮物之一。寫着寫着,竟然有一本書的長度。本來也沒有打算出版,卻因為請媽媽的偶像黃牧先生,為那札文字寫一篇序言,而他堅持拉線促成該書出版,可謂完全無心插柳的成果。」

Henry通過該書,認識了不少古樂音樂愛好者,他下筆審慎:「漸漸找到了屬於自己的風格。」

Henry的底線:不寫自己不懂的範圍。因此,他不寫「指揮家或提琴家的演奏技巧」。

古典樂章·音樂會

Henry(邵頌雄)談到撰寫古典音樂:「最大樂趣,永遠是在設定了一本書或一篇文章的課題後,所作資料搜集和研究的過程。」

Henry寫貝多芬:「32首鋼琴奏鳴曲,32段人生詩篇」,展示「自由、平等、博愛」的普世價值,不是得個講字。他深入淺出的介紹,帶領讀者來一趟「踱步於貝多芬的心靈之旅」。作曲家最大的痛苦是患上耳疾,貝多芬過的是「與世隔絕的生活」,「音樂成為他唯一的依賴和慰藉」,「通過對音樂的熱忱……於藝術上突破過往的藩籬,成就了一個前所未見的音樂風格」。

找來第17號鋼琴奏鳴曲作品31之2《The Tempest》(《暴風雨奏鳴曲》),自會對作曲家「天人交戰」期間的感受多點了解(我仍停留在欣賞貝多芬第14號鋼琴奏鳴曲《月光奏鳴曲》階段)。

談及聽過的音樂會,Henry說:「最深刻的莫過於上世紀90年代初,蘇堤爵士(Sir Georg Solti)領導整團維也納愛樂樂團到多倫多的一場演出(20年後,我在香港文化中心欣賞過樂團的演出,的確精彩)。確切年份已忘記了,但曲目依然記得:孟德爾頌的第4號交響曲和貝多芬的第3號交響曲。維也納愛樂樂團的弦樂聲,到現在依然回味。」

「另一場很深刻的,是鋼琴家布蘭度爾(Alfred Brendel)的一場講習式音樂會。他為演講的內容準備了不同樂曲的段落,作為說明。所選的樂段,都彈奏得非常出色。」

Henry懂彈琴之道,上大師班自然有所得着。我們喜歡古典音樂的,去一趟由梵志登指揮的音樂會,也該有一個難忘的晚上。

建構文明

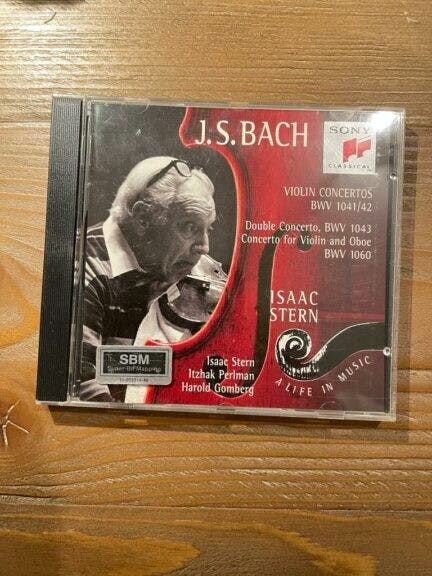

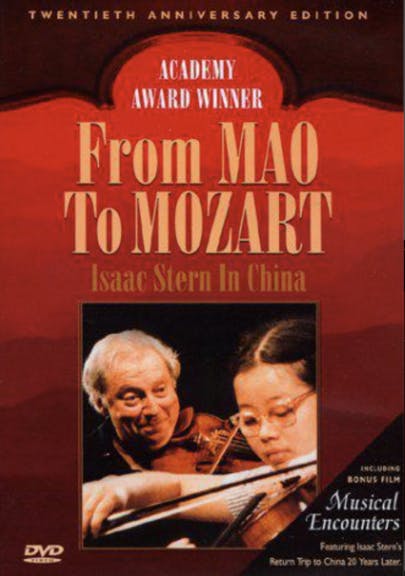

Henry邵頌雄著作《禮崩樂不壞》的章節《音樂建構文明》,說的是1979年小提琴家史坦(Isaac Stern)到中國訪問3個星期,音樂之旅拍成紀錄片《從毛澤東到莫札特》(《From Mao to Mozart》),Henry多年後重看,「仍覺其有可觀之處。」

史坦與中國指揮家李德倫對談,兩人對天才莫扎特有不一樣的看法。李德倫認為:「莫扎特身處由封建社會過渡至現代社會的交接期,其作品正捕捉了這個時期的特質。」

史坦不同意,他認為:「莫扎特的天才,跟社會發展或經濟生活並無必然關係。」

Henry的觀察:「音樂的超然境界,需要一定的文化氛圍、歷史認知作為基礎,才能得以契入。」

史坦看上海音樂人的演奏,說他們「在演奏貝多芬或莫扎特等一些層次深遠、情感複雜的樂章時,未能好好地了解作品中的音樂元素」,「需要心領神會,率性表達音符背後的音樂境界,而不是停留於技術層面。」

20年後史坦再次來到中國,拍成短片《音樂的交會》(《Musical Encounter》),對「演奏者於音樂上的理解,還是多有批評」。

Henry說:「時光荏苒,史坦近40年前的評語,對今天一些來自中國而『蜚聲國際』的年輕古典音樂演奏家而言,竟然依然合用。」

史坦「指出音樂的重要,不在於培訓演奏家,而是在於建構出文明的社會」。

對Henry說:「我有幸在香港文化中心欣賞了史坦的小提琴獨奏(那是他最後一次訪港)。」

Henry回應:「演奏家把歲月融入演奏之中,成為過渡至另一層次演奏的一種催化劑。」

原刊於《星島日報》,本社獲作者授權綜合轉載,題為編輯擬。