白先勇總也不老。

白白淨淨的樣貌,兩抹紅暈停在頰上,喜氣盈盈。

漂泊台北,少年寂寞,客居異鄉,

他是歲月裏飄揚的棉絮,終生在文化苦旅中找尋美的意義。

國殤父念,眉宇間的一抹憂鬱道出他的溫柔。

手拈牡丹,身披紅袍,

他在皚皚白雪中走過,用動人的文字道出人世間無言的痛楚。

原來姹紫嫣紅開遍,似這般都付予斷井頹垣。

他在路的盡頭回眸一笑,似青春倩影,似繁華入夢。

在台北,打開時光寶盒

7月3日的午後,台北暴雨。

我和攝影師扛着濕漉漉的器材,衝上了計程車。2點50分,手機那頭傳來白先勇有力的聲音,告知訪問需延後半小時。下車後,因為沒有帶傘,我們跑進他家樓下的便利店躲雨。無言的等待中,站我身旁抽煙的台灣大叔,吐出一個又一個煙圈,我望向對面灰沉沉的老房子,感覺有些不太真實。

白先勇的家,在大安區復興南路一帶,距離國父紀念館很近。社區裏的店鋪小館很多,人潮熙攘往來,生活甚是方便。見陌生人時,白先勇喜歡約對方去附近的咖啡館「相思李舍」閒談,但這次相邀往他住家做客,着實讓我興奮了好幾周。

3點半,天空的忽然放晴給我了大大的鼓舞。如約出現在電梯口,發現虛掩的門外,已放置着兩雙竹編拖鞋。門扉打開,一身密格紋襯衫和深藍西褲的白先勇煞是精神,熱情洋溢。家裏顯然是剛翻新不久,典雅舒爽,沒有太多的生活雜物。客廳裏一張深棕色沙發、兩把翠鳥綠圓椅和實木茶几,摩登感頓顯,兩盆嬌豔的紫蝴蝶蘭被放在當眼位置。白先勇坐在飯廳的圓桌旁,翻看我帶來的雜誌,身後狹長的書廊裏,整齊排列着他這些年來出版的各類著作,一本本看過去,逐漸又出現《可蘭經》、《大藏經》,蔣勳、龍應台、三毛……後輩作家們的著書也一應俱全。

見我盯着地上立的兩幅字,他着我幫忙把框上的泡泡紙拆下,邊說:「這是徐悲鴻1937年寫給我父親的。當時蔣(介石)號召全國抗日,我父親第一個響應,從廣西飛到南京。他(徐悲鴻)後面題的字很有意思,是當時一幫大家對抗戰寄予的厚望。」我禁不住連聲感歎。他的家,如時光寶盒般讓人好奇,被時代烙上印記的物件太多,於他也許只是家事瑣事,但外人看去,卻有一種細觸歷史的震撼,可遇而不可求。

幾日前,白先勇才剛從吉隆玻領獎回台。剛滿80歲的他,面色紅潤,健步如飛,身上全無老年人的「遲暮感」,語速反應靈敏得很。聽到我跟攝影師在用粵語討論拍攝位置,他馬上興奮地加入:「我以前喺香港住過架,喺九龍讀過書,喇沙書院!」那是1949年的9月,內戰剛剛爆發,國民黨節節敗退,白家經漢口、廣州,最後逃到香港,一停就是四年。當時他不過12歲,住在尖沙咀金馬倫道,先後入讀九龍塘小學與喇沙書院。當時他肺病剛養好不久,性格變得孤僻,平常也不大願意說話。結果來港後有了同學玩伴,常常一群人跑去深水灣、淺水灣游泳,到牛奶公司和安樂園吃雪糕,和家人看紅線女、薛覺先,於是原本熱情開朗的一面又被激發出來,粵語也是那時被逼着學會的。

他打開書房的燈,側過頭問:「我哋喺呢度訪問好唔好?」我點頭,稱讚他保養得宜,活力四射,他大笑說:「哎呀,我已經係伯爺公(老頭子)了。」調皮的語氣裏,帶了一種對晚輩的慈愛。坐進墨綠色閱讀椅,他把繡着金色雛菊的靠枕放在腰間,指着地上的三幅油畫說:「這是溪松送我的,你看,多乾淨。他修行開始得早,佛家裏面所講的空,他都在畫裏表現出來了。」談起老友,他不免面露開懷,兩人如今都是佛門中人,相識超過50載,白先勇還曾寫過一篇《走過光陰,歸於平淡》的散文致敬溪松,憶述他學佛路上的點滴往事,用情真摯。

「白老師,什麼都可以問嗎?」我小心地詢問,他托着臉笑起來:「什麼都可以啊,只要我能回答得出來!」微垂的眼睛光彩閃爍,模樣純真如孩童。

姹紫嫣紅,14年後的夢回

去年4月末,台中國家歌劇院連續三天上演蘇州崑劇院全本《牡丹亭》,這是時隔14年後,這部經典之作再度登錄寶島。

在新派建築裏欣賞400多年前的《人鬼情未了》,我將其解讀為現代人的「浪漫回歸」。與友人穿梭會場,一批批穿戴華麗的長輩高聲談笑,而年輕的面孔,則雀躍地四處顧盼,充滿期待。第一夜,故事在迭起的高潮中落幕,不止的掌聲中,白先勇踏着自信的大步子亮相舞台,興奮地朝台下頻頻揮手。「謝謝大家,我們又回來了!」他激動地宣佈,卻很快被更大的掌聲蓋過話音。

三個晚上,他看足全本,眾人在休場間隙逮住他簽名合照,他一一滿足過來,沒有保鏢助手,每一張臉龐他都注目,別人講給他的話也都認真回應,兩頰粉撲撲的,讓人自然地想要親近。九個小時的演出,予我這般頭次看戲的年輕人,崑曲之美,一如18歲少女的耳邊呢喃,細碎輕柔,動人心弦。戲中少女杜麗娘春遊花園,牡丹亭下夢一書生柳夢梅,夢裏傾心交歡,醒來悵然所失,抑鬱而亡。少女離魂歸天,十二花神前來迎接,仙樂飄飄,曼舞翩翩。兩人歷經段段磨難,起死回生,終成眷屬。最後一幕,麗娘身披大紅斗篷走向舞台深處,手撚白梅,驀然回首,竟美得攝人心魄。

我告訴白先勇前去看戲一事,他開心地大力拍桌:「你去了?你三天都去了?怎麼樣,美不美?」他拔高音量,顯得驚喜無比。時至今日,青春版《牡丹亭》世界巡演三百多場,接觸到的觀眾已達40萬。「要讓崑曲進校園!」這是他的願望,也最終做到了,還做得這樣好,許多學生明知討不到座位,卻甘願站着把戲看完。「哎呀累死了,說真的。戲裏戲外有80多個團體參與其中,太複雜,太難了。」他笑着抱怨,「可是呢,我想我和《牡丹亭》還是有緣分在的。」他忽然坐直了腰身,把音量收小。

那是1945年底的上海,抗日戰爭剛剛結束,九歲的白先勇跟在母親馬佩璋身後,第一次步入了美琪大戲院。賣黑石票(黃牛票)的販子們,在門口開出一根金條一張的天價,那是一連四天的演出,闊別八年,梅蘭芳攜手俞振飛再度登台,霎時在上海灘引起了極大轟動。小小的白先勇坐在觀眾席上瞪着圓眼,舉着腦袋,麗人們身披華服,踱着碎步翩躚而入,綿軟的唱腔,斑斕的色彩,一下子捕捉了這個少年的心。那一夜,名角兒們唱的是《遊園驚夢》,牡丹情緣,就這樣在他的心底紮下了根。

「1948年我們家離開上海,再回去是1987年的事了,我去復旦大學當訪問教授。隔了39年沒回大陸,那種感覺啊,人生經過了多少的反覆和顛簸。那回我又去看了一次崑曲,看的是《長生殿》,上海崑劇院演的。當時我一看,經過文革十年,大陸居然還有崑曲,那種興奮和感動是難以言喻的。那一場他們演的非常好,演完了我跳起來鼓掌,我在想,我們國家的崑曲藝術經過傷害居然還能保留,還大放光明,中國文化還有希望!我就覺得這樣了不得的藝術,一定不可以讓它式微下去。」白先勇說。

2000年一次突發的心肌梗塞,讓他更加堅信《牡丹亭》與自己的羈絆之深。他鍾愛茶花,在美國聖塔芭芭拉的寓所遍植名種。一日炎夏午後,他突然心血來潮想給其中一盆加土,結果伸手一搬,心臟頓覺不適,緊急送院檢查,發現左冠狀動脈竟阻塞了99%,只得馬上開刀,命懸一線。「那兩盆花是佛茶,英文名就叫Buddha,佛陀。花朵是粉紅色的,中間有黃色的蕊,就像蓮花一樣。每次看到它們,都想說換換泥吧,但是一直都沒去做,結果上天冥冥中就有了這樣的安排。」他說。「發病前的一個月,我去京都33間堂,裏面供着800尊觀音。我本來就對觀音很親,我上香,忍不住掉眼淚,那種掉淚就是一種受了菩薩的護佑。所以我就在想,上天讓我活下來,一定是要讓我去做一些事的,有未盡之業。就想到了崑曲。」

14年光陰,他把俞玖林、沈豐英送上了梅花獎的領獎台,加入話劇和電影元素讓崑曲還魂,在港中文和台大開設崑曲課,吸引大批學生旁聽……「當年我在台大讀外文系,接觸的就是西方文學、現代主義,卡夫卡啊,詹姆斯喬伊斯(James Joyce)啊,維珍尼亞‧吳爾芙(Virginia Woolf)啊,很迷他們的!然後還愛看法國新浪潮電影、荒謬劇場等等。再後來我去美國教書,反而是教中國文學,那時已有了西方文學的視點,所以回頭看自己民族的傳統,立刻有了新的感受、新的比較。」

「在我看來,崑曲是最能表現中國傳統美學抒情、寫意、象徵、詩化的一種藝術。它能以最簡樸的舞台表現最繁複的情感。一把摺扇,可以扇活滿台花花草草,是藝術的最高境界,是任何現代文化都沒法比的。」他動情地說。也正如湯顯祖筆下的一句「情不知所起,一往而深」,白先勇對崑曲的熱愛,只有過之而無不及。

憶往昔,填不滿的是鄉愁

叮鈴鈴,叮鈴鈴,電話在中途不適時地響起,白先勇接起來,一口流利的桂林話脫口而出,臉上紅暈兩抹,愈講愈興奮。他在南寧出生,不滿周歲便被抱到桂林,一直住到七歲才離開。如今每次回去,他總要住榕湖飯店,到兒時住過的白公館逛逛,去花橋找地道的桂林米粉。他吃米粉要放油爆辣椒和些許蒜米、酥豆,管你米粉堆得碗高,那雙筷子照樣上下自如地攪動打翻,而不讓佐料掉出來。這大概是老桂林人的一種飲食本事,邊吃還邊說:「過癮,過癮!」他每餐要吃兩、三碗,身邊人總怕他吃撐吃膩,他笑笑說:「這是鄉愁引起的原始性饑渴,填不飽的!」

童年歲月,也是抗戰歲月,只不過那時年紀小,覺得整天躲警報也叫好玩。日軍的飛機一來,全家人就跑到家後面的風洞山(現在叫疊彩山)躲起來,半夜一兩點被傭人叫醒,也是常有的事。家裏花園很大,芍藥、菊花、月季,還有白玉蘭暗夜飄香。「我們曾經住在桂林鐵佛寺,在中山北路和東鎮路的交界。房子旁邊有片樹林,還有一個小湖,環境很好。有一次,一群泥水匠給我們修房子,日軍飛機突然到來,一個泥水匠被炸得粉身碎骨,一條腿飛到樹上去了,很慘。」他眉頭緊皺地說。

1944年夏天,日軍空襲不分軍民,到處轟炸,桂林霎時變為一片火海。母親馬佩璋帶着全家80多口人逃往重慶,日軍一路追趕,火車走走停停,到處是潰敗的傷病和迷茫的路人。「有一次我姨婆和她孫子下去買東西吃,突然日本人追上來了,兩人來不及上車,我們就再也沒見過他們。」白先勇說。他想起抗日打勝仗那一年辦的盛宴,父親軍裝筆挺,母親一襲紅底旗袍,光彩照人。歲月輾轉,他從大陸走到台灣,再從台灣走向美國,他步履輕盈,卻終是留下沉重的痕跡。偶爾午夜夢回,故鄉的雲彩依然飄動,父親騎着高大的戰馬回家,低頭朝他微笑。

我問他,究竟心底裏何處是家?他微微歎了口氣,有點憂鬱,卻又像釋懷:「桂林是我原來的地方,台北感情很深,好多親友在這裏,美國住了幾十年,有一定的attachment(連結),家在哪裏呢?我想文化才是我的家。」耄耋之年,他早已學會與記憶和解,「我經過的整個歷史,在1949年有了大反轉。看到了人世間的起起伏伏,明白得太早,有好,也有不好。我真正的童年時光很少很少,生下來就逃日本人,長大了又逃共產黨,患肺病被隔離了許多年,也看了很多人世間的無常。當時我20多歲寫《台北人》,到現在我也覺得不可思議,很怪的,滄桑得不得了,那應該是我現在的年紀才該有的心情啊。(笑)」

樹猶如此,最好的時光

「朱雀橋邊野草花,烏衣巷口夕陽斜。舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓家。」白先勇把劉禹錫的這首《烏衣巷》放在《台北人》的首頁,他筆下不老的尹雪豔、潑辣的金大班、失落的余教授、癡傻的李家少爺……一代人的顛沛流離,那些慢慢消逝的生活方式,如慢格電影一樣在他的文字中重播。他憐惜這些人物,如同憐惜自己的命運般,新愁舊念,人間悲憫,終是化作時代的沙塵,褪下顏色。

三年前我第一次讀到《第六隻手指》,他紀念三姐白先明,兄弟姐妹中最親近的一個,卻最終患上精神分裂症,成為家中十子裏最先去的人。「父親把明姐叫蘋果妹,因為她長得圓頭圓臉,一派天真。事實上明姐一直沒有長大過,也拒絕長大,成人的世界,她不要進去。她的一生,其實只是她童真的無限延長,她一直是坐在地上拍手笑的那個小女孩。」「10月23號的噩耗傳來,其實心理早已有了準備,然而仍舊悲不自勝,我悲痛明姐的早逝,更悲痛她一生的不幸。她以童貞之身來,童貞之身去,在這個世上孤獨地度過了49個年頭。」不知不覺中,讀完已是淚痕滿面,久久不止。

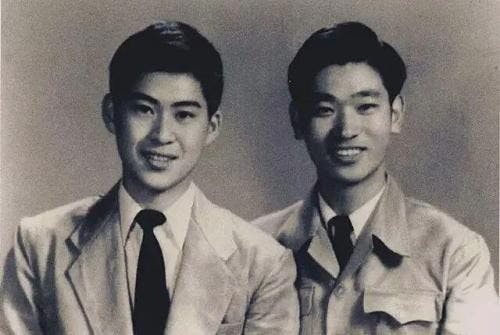

我邀他起身到陽台外拍些小景,他有些猶豫,卻還是滿足請求,兩手交握,目光遠眺,眉心微微蹙起,在眼底化開淡淡的溫柔與悲涼。1992 年,他的摯友王國祥因「再生障礙性貧血」復發,白先勇費勁心血遍尋名醫良方,卻最終不敵病魔摧殘,在加護病房送摯愛走完人生最後一程。「我與王國祥相知數十載,彼此守望相助,患難與共,人生道上的風風雨雨,由於兩人同心協力,總能抵禦過去,可是最後與病魔死神一搏,我們全力以赴,卻一敗塗地。」王國祥離世六年後,他在《樹猶如此》中懷念故人,1954年的夏天,17歲的兩人在匆匆趕往補習班的樓梯上,撞個滿懷,從此來往相交38年,是摯友,是戀人,也最終成為彼此生命中最濃的溫柔。

「我偶爾還是會想起他啊。」白先勇說。他看着我淚眼婆娑的樣子,輕笑起來。

「我想時間它是一個常數,誰也逃不過,永遠都在走。人生,真的是不停的,像河流一樣,也不由得你自己。可我們存世的時間沒一個是永遠的,也就是佛教講的無常吧。」

「你一生中如果有那麼一段路,有個人與你互相扶持,共禦風雨,那麼,那一段也就勝過終生了。」

原載:《溫暖人間》佛教雙周刊2018年第480期及481期,本社獲授權刊登

本系列文章: