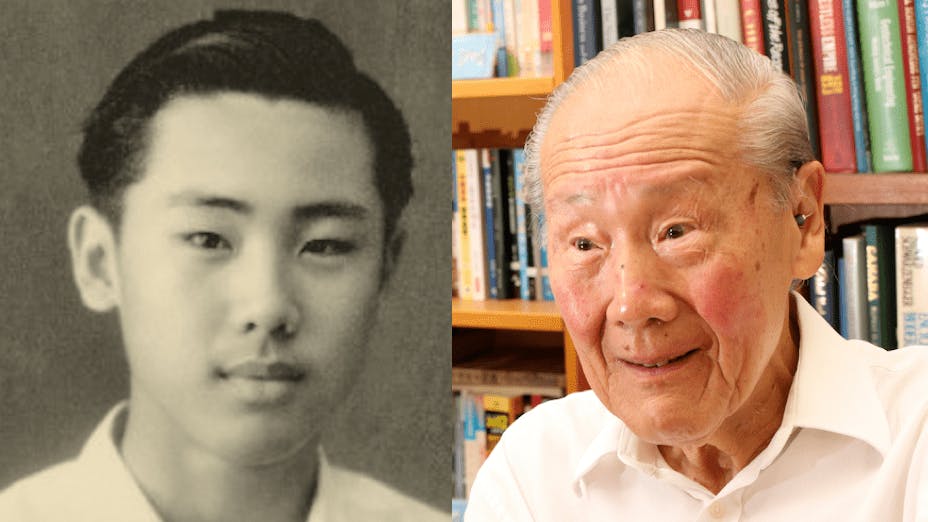

(編按:上世紀80年代曾倡議成立香港大學博物館學會、積極推動校內藝術文化發展的香港大學前校長王賡武教授的夫人林娉婷女士,今年8月在新加坡逝世,消息傳來,港大仝人深表哀悼。本文是王賡武教授回憶錄上卷《家園何處是》的序言。)

幾年以前,我開始為孩子們寫下我在怡保成長的故事。我知道這也是為了自己而寫,因為過程中我努力回想父母當年的樣子。我和父母同住一城的歲月,除開1948年間的九個月,只有孩提時代到19歲為止。我覺得應該告訴孩子,離家前我的世界有多不一樣,好讓他們了解對身為孩子的他們而言,有什麼變了,以及對身為父母的我們而言,又有什麼變了。內人娉婷(Margaret)知道我的故事,也贊成我應該趁着力所能及把故事講出來。

之所以決定出版這個故事,是因為有一次我在新加坡碰到一群文史工作者,他們讓我更加意識到過往歷史裏的個人層面。我大半輩子都在研究歷史,覺得過往十分迷人。我想要為自己,也為那些和我同樣渴求知識的人們剖析世間萬物的道理,然而我感興趣的道理總是如此宏大,甚至令人生畏。即使讀到王侯將相和市井小民的人生,我看待他們時也保持批判的距離,希望從中學得更大的教訓。隨着時光流逝,我終於了解自己對過去的理解多麼片面:我的研究理路主要依循歐洲歷史學,也有儒家修身背景賦予的一些要素。

這些從事文史工作的朋友提醒了我,我們誇誇談論歷史的重要性時,其實無感於親身經歷某段歷史時期的人們有什麼感覺、有什麼想法。我們往往訴諸文獻,試圖以此捕捉苦與樂的時刻,儘管這有助我們想像他人過往的片段,但我們太缺乏人們實際經歷的故事。關注地方文史遺產是第一步,鼓勵大家分享人生或許可以是下一步。我開始覺得,也許家族外的人也會對我為孩子寫下的故事感興趣。因此我着手完成故事,寫到1949年離開怡保赴新加坡,就讀新成立的馬來亞大學為止。在那之後,我的父母移居吉隆坡,再也沒有回怡保。為了讓這個故事適合更廣大的讀者群,我竭盡所能地修改並補充故事的各個篇章。

生長在異鄉的中國孩子

很多朋友跟我說,真希望當年父母還健在時多和父母聊聊,我記得自己在青少年時期想法正好相反。那時候我覺得母親太常講起中國,卻太少講到我真正想知道的事。不過我記得當時好希望父親可以說說他自己的事,尤其是他在長江流域成長的中國童年。父母兩人都熱愛他們的中國,而且就我記憶所及,他們一直夢想能回到家鄉。

在我心中,中國的不平衡讓人不可思議。母親眼中的中國,是她害怕會消失的傳統中國,她希望自己的獨生子對此能多少有所了解。母親將之視為職責,要讓我盡可能多認識中國,因為我是生長於異鄉的孩子。

我覺得應該把故事說出來,讓我的孩子能讀到這一切的來龍去脈。我一邊寫,一邊後悔沒有趁父母在世時多和他們聊聊。母親最後確實寫下了她的人生故事,我也為孩子翻譯了一部分,作為本書的內容。(註1)真希望那時要母親多和我說說這些事。但我最覺得可惜的還是沒能多聽父親講一講個人的事情,說說他的夢想,還有他的成長過程是什麼樣子。有時真希望父親在我面前展現的是他真實的自我,而不要活得那麼謹守他心中儒家父親的典範。如果他願意談身處動盪時代,自己如何從孩子變成大人,我一定聽得津津有味。或許是這分失落感驅使我說出這個故事。

親身閱讀祖母的文字

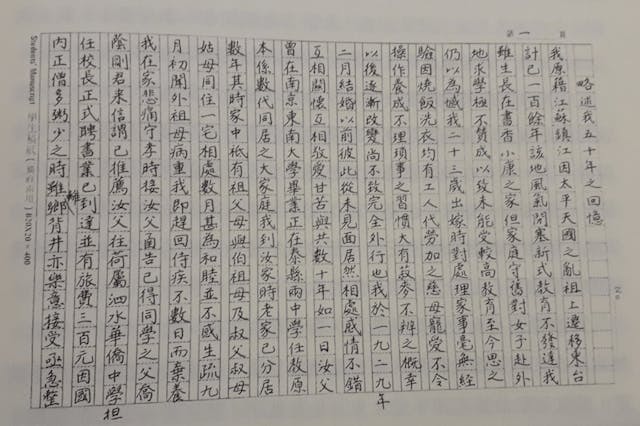

母親在1993年9月撒手人寰。臨終之前,她把1980年完成的手稿〈略述我五十年之回憶〉留給我,那是她用非常工整的小楷為我寫下的回憶錄。她說她有好多人生故事想讓我知道,但我們從未久坐長談,因此無法好好把故事告訴我。我滿懷悲傷捧讀回憶錄,因為從未聽母親當面講述而錯過了她人生裏的好多環節。運用回憶錄的段落,我將母親人生的關鍵時刻轉述給內人和孩子知悉。為孩子寫下我的故事時,我進而翻譯其中的相關篇章,讓孩子能讀到祖母記憶中的故事。這樣對孩子來說更為真實,因為他們有機會親身閱讀祖母的文字,能夠更清楚知道對我而言她是怎麼樣的母親。決定將成長故事付梓時,我認為也應該將母親的故事放進來,附在我寫的故事之後。

我記不清母親是從什麼時候開始告訴我她的故事,但我想應該早在我5歲上學以前就開始了。母親說故事是為了讓我對中國的家人有所了解,讓我為返回中國做好準備。她想確保我看見她認識的全貌,好知道該抱有什麼期待。假如我有妹妹,也許母親就不會跟我說這麼多了。但因為我是獨生子,她又離家迢迢,沒有其他人聽她說故事,所以她必須確保我不會忘記她告訴我的種種。我們是第一代核心家庭,父母兩人則成長於大家庭,和許多近親同住一個屋簷下,同堂的至少有三代。其他親戚都住在附近,所以通常也不需要多說親戚的事。

有好多故事母親都再三重複,確保我領會。對她而言,這是一種文化傳承實踐,因為我從來不覺得她說故事是為了讓我覺得有趣。母親的一言一行在在散發濃厚的責任感,我不久便了解到她在教育我認識自己的身份,知道自己是父親的兒子,來自深深紮根於傳統中國的家族。她希望讓我知道自己在王氏家族的定位,也希望為生在遙遠異鄉的兒子盡好自己身為中國母親的本份。

母親從自身的故事開始說起。母親名叫丁儼,家人叫她丁佩蘭。她出生在江蘇省東台縣城,東台是濱海城鎮,地處長江以北約五十英里,離父親的故鄉泰州不遠。東台地勢低平,接近沿海分布的鹽田,那是丁家十九世紀享有的財富泉源。丁家來自鎮江,鎮江是長江三角洲的大城市,位於長江和大運河交會處。丁家祖先裏不乏曾任鹽運使司衙署官員者,其中一些人去職之後仍然和鹽業保持密切關係。十九世紀中葉,太平天國軍逼近鎮江時,母親的這支丁家人離開鎮江,前往東台。

母親的家族由文人領導

丁家由成功的文人領導,他們期待家裏的年輕子弟專心研讀典籍,以圖仕進,不過也有和鹽業關係密切的丁家人。清廷在1904 年之後廢除科舉考試,丁家子弟仍因循舊規,繼續讀書;一部分是家族傳統使然,一部分也是因為他們不知道除此之外還能做什麼。不過還是有比較務實的丁家人,他們轉向商業投資,而這幾支丁家直到民國初年都還十分富裕。

母親的大哥恪守傳統。她告訴我大哥要在瞬息萬變的中國謀生時,有多麼手足無措。這喚起了她個性中務實的一面,讓她對中國青年男子應該讀什麼書感到非常矛盾。考慮到大哥的狀況,她的觀點是如果孩子對讀書缺乏天分和興趣,那麼應該建議他學些實用的技能,而不該一味逼他讀書。母親還有個跟她一樣務實的妹妹。她很喜歡妹妹,也認同妹妹的職涯選擇:在地方政府當小職員。

苛捐加鴉片把家庭推上絕路

丁家三個孩子出生時,家產仍然富裕完好,每到吃飯時間,全家超過百口集合在有數重庭院的大宅裏。說到宅裏用鑼聲招喚家人集合用餐,母親甚至語帶敬畏。男人在正廳的餐桌上吃飯,母親則和她的母親、妹妹在內廳同其他女眷一起吃。然而好景不常,母親這代是沾得這種家族庇蔭的最後一代。吸食鴉片漸漸荼毒家裏的男丁,甚至也禍及一些女眷。清朝覆滅後動亂不已,加上軍閥各據山頭,讓地方駐紮的軍人得以在地盤內任意向商人和鄉紳地主「徵稅」。

軍閥苛捐加上鴉片煙害將東台丁家推上末路,不過母親記得鎮江的本家多捱了一段日子。母親述說的丁家故事摻雜憾恨,我印象最深刻的是她如何嚴詞批評某些宗族長輩。她一再重申鴉片的危害、種種鋪張浪費、財務管理不當、大家族規模過分膨脹,而最重要的,是丁家男人無力適應這一隅中國瞬息萬變的局勢。

丁家傳統上依循儒家教導,也囿於此一窠臼,大家期待兒孫用功讀書,求取功名。她的父親在研讀經典方面的表現稱不上優秀,因此被鼓勵去幫忙家族經營鹽業。1905年母親出生時,家境依然富裕,但不久之後,丁家從前和官僚的關係隨着清朝垮台而斷裂。其後,她的父親和叔伯、堂兄弟竭力維持生意運轉,以維繫大家庭。這是場沒有勝算的戰鬥。他們需要新的商業能力,但家裏出不了真正具有企業才幹的人才;面對袁世凱總統治下不穩定的民國政權和後繼掌權的軍閥,他們也欠缺與之周旋的必要關係。丁家上下只知道固守儒家價值,讓他們的子孫準備好展開某種書中自有的事業。他們或許預期帝國傳統有所改良,但仍在能夠適應的範圍,似乎從不懷疑儒家的中心思想依舊會是政府的指導原則。

堂姨年近八十依然美麗動人

滿清統治結束以後,確實有件好事發生在母親身上。縱然王朝已傾覆,又儘管民國政權支持一概終止婦女纏足的激進呼籲,但家裏仍舊安排讓母親裹小腳。聽到自己必須遵循習俗時,母親向外祖母哭泣哀求。母女兩人皆泫然落淚,但外祖母不改心意,纏足照舊進行。疼愛母親的僕人不忍見到母親哭泣,也向外祖母求情,她指出附近一些人家已經中止這項陋習。外祖母最終讓步了。我覺得母親的腳很小,但她說不準如果腳從來沒被纏過,是不是可以長得更大。

母親在成長過程中,看見家族隨生意沒落而四分五裂。她看見大哥整日埋首於儒家經典之中,唯一的樂趣消遣是書法和下棋。她和妹妹在家裏學會讀書寫字,母親對古今文章深有涵養,閱讀涉獵廣泛,甚至讀了一些她不該讀的傳統小說,像是《紅樓夢》。家裏期待她長大後要幫她的母親在持家上分憂解勞,因此她研讀女德的典籍,也學習一應家務和各種實用技藝,皆是打理大家庭所必需。她最引以為傲的成就是勤練而來的好書法,她寫得一手漂亮的標準小楷,這是丁家每個女子都應該會的技藝。母親常常告訴我她練字有多努力,她和書法受到盛讚的堂姐一起練習,後來終於把字練到可與堂姐媲美。不過,母親承認她永遠沒辦法像堂姐一樣精通繪畫,堂姐不只是地方上的佳人,也被視為鎮上最有才氣的女畫家。1980年,我在上海再次見到這位堂姨,堂姨已經年近八十,依然美麗動人,她給我一柄親筆作畫落款的畫扇要我帶給母親,堪稱珍寶。

我終於在2010年4月造訪東台,卻遍尋不着母親口中的大宅和庭園。當地人告訴我大宅過去坐落何處,之後又怎麼出售改建。他們為我指出那塊土地上後來蓋起的房屋,現在住着幾十戶人家。我遇見住在附近的某家人,他們還記得丁公館(丁家大宅)的故事。其中一個人帶我去看幾百碼外的小溪上的一座橋,仍然叫丁公橋,標示丁家土地的邊界。儘管不知道他們說的有幾分正確,但我所見的印證了母親的故事,還是讓我很高興。

這些故事大部分是在我成長過程中,在戰爭1941年延燒到怡保之前聽說的。最初的故事聽來趣味盎然,我們在怡保沒有近親,這些故事把我們小小的三口之家放進大網絡中,連結為數眾多的姨姑嬸嬸、叔伯舅舅,還有或親或疏的堂表兄弟姐妹。深一層的背景裏還有祖父母、外祖父母,以及其他祖輩親人。母親一絲不茍地教導我,要我認識所有分得清的親戚,每個親戚都有一兩則趣聞賦予他們鮮活形象,親戚個個都被精準定位,安置在以母親父親為中心以及最終以我為中心的網絡中。因此我的心靈世界住滿血親,母親那邊除了她的大哥和妹妹之外都暗淡不清,但多虧母親,父親那邊則鮮明清晰,溯及王家四代。

母親說起夫家的故事,總是比說起娘家的故事要更溫柔。這是因為她真的尊敬王家,還是因為她覺得自己身負儒家職責,必須教導我尊敬王家,對此我始終無法確定。或許兩種理由都有一點,因為王家從來不是富貴人家,但他們堅守儒家文人傳統,不碰生意也不沾鴉片─至少這是母親透過精心挑選的故事所留給我的正面形象。

註1:中文版逕用作者提供的手稿原文。

《家園何處是》王賡武回憶錄上卷前言二之一

本系列文章:

新書簡介

書名:《家園何處是》王賡武回憶錄上卷

作者:王賡武

譯者:林紋沛

出版社:香港中文大學出版社

出版日期:2020年9月