編按:電影時代變遷的見證者。本書重溯香港上世紀20至90年代的文化脈絡,建構出香港電影中文化政治的史觀,對昨日與今日的香港,提供不一樣的理解。作者游靜爬梳大量原始資料,穿梭於電影個案解讀、影人自述,及時空政治脈絡分析;大歷史與微歷史之間,細緻勾勒出香港百年璀燦光影。本社獲聯經出版授權節錄以下章節,以饗讀者。

一個經過訓練的好演員如今非常難得──需要他真實,做回自己。對我來說,演員是他自己所有的總和──他對生命的高度認識、合適和良好的個人品味、他樂與哀的經驗、他的激情、他的教育背景,還有更多更多──如我所說,是他所有的總和。再多一個元素便是:一個演員在特定情況中必須如其所願地表現自己。

我,李小龍,將會成為第一個美國片酬最高的東方超級巨星。作為回報,我將以自己身為演員的能力,給予觀眾最刺激、最高品質的表演。1970年開始,我會名揚世界,此後直到1980年年底,我將擁有1000萬美元的財產。我將過着自己喜歡的生活,並達到內心的和諧與快樂。

李小龍憑藉自身苦練的「功夫」,成為第一位讓香港電影成功打進美國及全球市場,並把功夫文化帶至全世界的國際巨星。他在武術電影與功夫文化的地位,在他逝世已經50年後的今天,依然沒人能超越。今天仍然有很多人,把他視為香港電影甚至中國文化的代名詞。

本章受益於過去豐富的功夫研究成果,除了討論李小龍1970年從美國回到亞洲後參與的四部半電影:在泰國拍攝的《唐山大兄》、《精武門》、《猛龍過江》、與美國華納合作的《龍爭虎鬥》,及沒完成的《死亡遊戲》外,也企圖重新連結李小龍的武術生涯,跟他的家庭成長背景,他的童年與少年經驗;他赴美前、在美與回港後的演出,期能更脈絡化地審視李小龍所呈現的現代「中國」武術,他所呈現的「武」,如何與香港親左電影、殖民陽剛性與欲望不可分割,又如何被當時的全球地緣政治所建構及轉化。

透過重溯李小龍1959年即18歲赴美前在香港的成長經驗,童年與少年期間拍的電影,與後來回港拍的電影,兩段歷練之間的關係,從而思考他身上,他中介、移置並創造的話語及文化遺產中,顯現的香港與中國現代性,及其演變。如果說武俠片是把中國文化中一種源遠流長的想像,一種普及的文化符號,重新翻譯進現代社會的媒體,李小龍作為武術功夫片的代表人物,不單是企圖把「武」這個文化符號,翻譯進現代化的殖民地香港,更要借香港作為橋梁,在冷戰氛圍下翻譯到歐美。他以身體打造的極端陽剛性作為工具,把香港在他身上刻墾的殖民欲望,拚了命翻譯成美國夢。作為一個全球媒體符像,在他苦心經營或不經意突顯出來的文化衝突與矛盾,甚至於過世後歷久不衰的影響力,一方面突顯香港電影散發的殖民現代性魅力,另方面也可見香港在冷戰現代性氛圍下,看似享盡優勢實則被榨乾榨盡的艱難處境。

跟二戰前後出生的大部分香港小孩不太一樣(如他演出過的大量貧困兒童角色),李小龍家境並不貧困;父親在香港擁有多棟物業,在順德及廣州也繼承祖居,事業在二戰期間幾乎從沒中斷,母親家勢更是顯赫而且複雜。跟20世紀香港出生的大部分小孩一樣,李小龍的家庭與教育文化背景混雜。他的整個創作與生命歷程可以說是在協商與糅合,他中介的華南與上海風格,又同時作為英屬殖民地產物的多樣文化身分。他在香港日據時代及戰後的童年、在美國初出茅廬的經歷,至70年從美回港發展時,香港早已歷經冷戰世代,面對美國成為全球霸主,媒體美國化,1967年騷亂後更正式進入去政治化、急速壓縮的資本主義階段,這些文化脈絡,如何協助孕育出李小龍這個媒體符像?我更企圖進一步詰問,這些元素,是否也可能導致李小龍肉身的難以持續(unsustainability),只能曇花一現?

混血現代

1940年11月27日,李小龍出生在舊金山唐人街東華醫院,起名李振藩。美國產科醫生為這個男嬰起了英文名字Bruce Lee。他父親李海泉是香港粵劇名丑,當時正在美國巡迴演出;母親何愛瑜是何甘棠與中俄混血兒情婦張瓊仙所收養的中歐混血兒(另一說是何甘棠的私生女),自小生活在上海,19歲時來港。何甘棠為港澳地區華商首富何東爵士同母異父之弟,也是香港著名買辦,在港自建大宅甘棠第(1914年落成,香港法定古蹟,現為孫中山紀念館)。

李小龍這個作為(四分之一)混血兒的背景,成為他日後學業與事業的絆腳石:在美國被指「太中國」,在跟葉問學武期間也被同門告發他血統不正,聯合起來向葉問施壓,揚言如果不把李小龍趕出去就不繳學費。葉問迫於無奈,只好讓李小龍離開武館,並暗自授意個別徒弟黃淳樑、張卓慶等私下與李小龍練武。這個背景,也許不得不造成了李小龍在日後的武術與電影作品中,將不斷要證明及展演他中介了的中國性。而且,李小龍的性別長成又跟他的種族成分同樣麻煩。李海泉與何愛瑜的第一個兒子,出生後不久夭折了。為了騙過專門吸食男孩魂魄的「金甲神」,父親特意替李振藩打了耳洞戴上耳環,並起小名「細鳳」。李小龍窮盡一生精力為自身打造,並需要不斷維繫與展演的超級陽剛性(hyper-masculinity),有多少是為了擺脫華南父權傳統對陽剛的壓抑?

李振藩在美出生,只是因為父親剛好在美登台。李振藩三個月大的時候,活躍於香港及美國之間的導演伍錦霞,正在舊金山拍《金門女》(Golden Gate Girl),剛好需要一個幼年王萊露的嬰兒鏡頭,這是李振藩第一次登上銀幕,也可以說是扮裝演一個女嬰。電影1941年5月27日在美國上映。1941年1月,美國《1940年移民法案》正式生效,該法案規定出生於美國的人都可以申請為美國公民。這一連串的巧合決定了李小龍,將會到美國學習並最後成為荷里活巨星這命運。李海泉的演出結束後,待取得了李振藩的出生證與美國移民,及歸化局於1941年3月31日頒發的「美國公民出埠回國證書申請書」後,一家三口在4月6日乘船,5月中旬回到香港。

1940年的香港,收容了許多大陸逃避戰爭的難民,衛生條件很差,秋天爆發霍亂。李振藩回港後水土不服,大病了一場,接近死亡邊緣。1941年12月25日,日軍攻陷香港,香港進入了3年8個月的淪陷時期。日本佔據香港期間,影人紛紛倉皇逃生,拒絕與日方合作拍片。香港淪陷時期並沒有產出電影。李海泉為保一家性命,為日本人演粵劇。

階級啟蒙

可能是遺傳或環境的因素,當我在香港學習的時候,對電影製作產生了濃烈興趣。〔……〕那是我生命中最重要的經歷,是我第一次接觸到真正的中國文化。我被它深深地吸引着,而且強烈地感覺到,自己就是它的一部分。那時我還沒有意識到環境對塑造人的性格和品性的深層次影響。〔……〕

李振藩自幼在家看父親教導徒弟演戲,耳濡目染,偶學一招半式,而且生性活潑、精力旺盛,最喜歡看連環畫,經常逃學去打架滋事;光小學五年級就讀了三年。1948年,李海泉答應讓難以馴服的兒子在《富貴浮雲》一片中演一小角;1949至1950年間,李振藩以李鑫、小李海泉、新李海泉、李敏等藝名參與拍攝了《夢裏西施》、《樊梨花》、《花開蝶滿枝》等。當時由中國崑崙影業公司出品、改編張樂平漫畫的《三毛流浪記》正在香港上映,票房報捷。於是製片商想照辦泡製粵語片《細路祥》,同樣以社會邊緣兒童的遭遇描繪當下香港民生。

《細路祥》是漫畫家袁步雲筆下的人物,先在報刊連載,後結集成書,戰前已流行於粵港。但要找到一個會演戲、年紀與漫畫人物細路祥相仿的童星並不容易。當時籌備電影的編劇左几、導演馮峰與原作者袁步雲遍尋不遇,直至他們在李海泉家遇上10歲的李振藩,才敲定人選。這位以李龍作為藝名的天才兒童,成功演活了一個父母雙亡、初時失學後來可以上學也不肯上、肚子餓就偷燒鴨吃的壞孩子男一號,還特別在偷了燒鴨後,在鏡頭前表演一個他在叔伯們那裏學來的連續側手翻。電影叫好叫座,叫他初嘗當主角的滋味。

《細路祥》後他改名李小龍,從《人之初》開始,參加演出一連串探討社會問題的親左或寫實主義電影,包括《苦海明燈》、《千萬人家》、《父之過》、《慈母淚》、《危樓春曉》、《兒女債》、《愛》與《愛》續集、《孤星血淚》、《孤兒行》、《守得雲開見月明》、《早知當初我唔嫁》、《詐癲納福》、《甜姐兒》、《雷雨》等,最後離港赴美前拍下《人海孤鴻》。包括《金門女》在內,李小龍的童年與少年時期一共演了23部電影。

受創陽剛

新一代男性如何超克上一代的折損陽剛性,是50年代香港電影的共同命題。初到美國時,李小龍嚮往歐美白人陽剛性,同時對自己難以融入表現焦慮。眾所周知,李小龍拒絕替荷里活演那種身穿唐裝、雙眼畫成斜線、身後掛一條小辮子、歐美主流文化中標誌着黃禍恐懼的華人男性形象。二戰後美國白人主導的流行文化中,唯一可以被接受的東亞臉孔只能是日裔(最好是檀香山日裔);日本是在冷戰地緣政治下最服膺美國的東亞國家,而中國只能被再現為前現代、備受毀滅的符號,從而反襯出美國作為優越現代性霸主的地位,所以李小龍在電視劇《青蜂俠》中被安排演日裔的青蜂俠僕役副手,童年時經歷過太平洋戰爭、從小受殖民教育、練就一身功夫並早已在粵語片中嶄露頭角的李小龍,當然覺得深受委屈。香港無綫電視買下《青蜂雙俠》(後來改名《青蜂俠》)並作為配音片集推出,安排在1967年12月2日逢周六播映。根據1967年12月2日無綫電視發布的節目介紹看來,劇集上映時無綫電視甚至不知道這位演青蜂俠助手的,就是從前的粵語片演員李小龍,反而把他的名字譯作「寶士.李」。

李小龍低估了荷里活作為意識形態機器把外來文化──尤其華人──他者化的能力。不無諷刺的是,當李小龍不惜輟學,搬到洛杉磯一心要打進荷里活時,荷里活卻對他不屑一顧,只給他出演這種鞏固文化二元論及美國白人優越主義的角色。顯而易見的是,荷里活無法也不懂處理與呈現,像李小龍這樣的華人陽剛身體,作為一種具有主體性及多元文化背景的人物。至他幾年後回港,在電影中不斷戰勝日本與白人男性,打破了亞洲大部分票房紀錄後,荷里活才回過神來,要邀請他簽約。

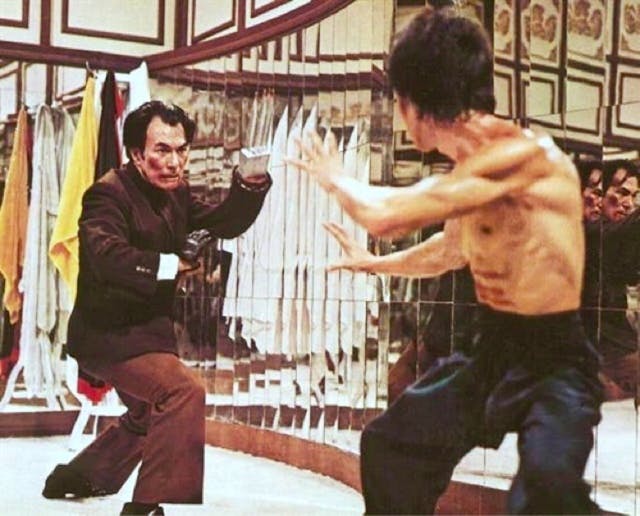

而李小龍的身體,以爆破式速度成為全球受壓迫(異類)陽剛性,表達冷戰創傷的抗爭代言,正正突顯了荷里活長期製造又無視這些龐大的非正典(歐美)市場需求。李小龍最後一部出演的荷里活電影(也是李小龍完成的最後一部電影)《龍爭虎鬥》中,李(李小龍)的對手韓(石堅),實為一個類傅滿州型人物,旨在突顯現代中國性的腐敗兇險且不脫封建(奴役婦女、販賣鴉片),反而美國白人高手羅柏(約翰.薩克森)因為道德高尚拒絕被韓收買,成為李的戰友。片末韓及其手下被收拾乾淨後,電影特別安排李與羅柏對望,李豎起大拇指向羅柏比個讚的手勢,羅柏也做一個回敬李的表示,以重申美國現代性於維持世界秩序中的關鍵位置,把李小龍的身體收編入一個冷戰文本中。片中演配角的成龍、洪金寶、元華、元彪、劉永及演李小龍徒弟的董瑋等,亦預示了香港武俠功夫片傳統繼李小龍後的延續。

武術英雄

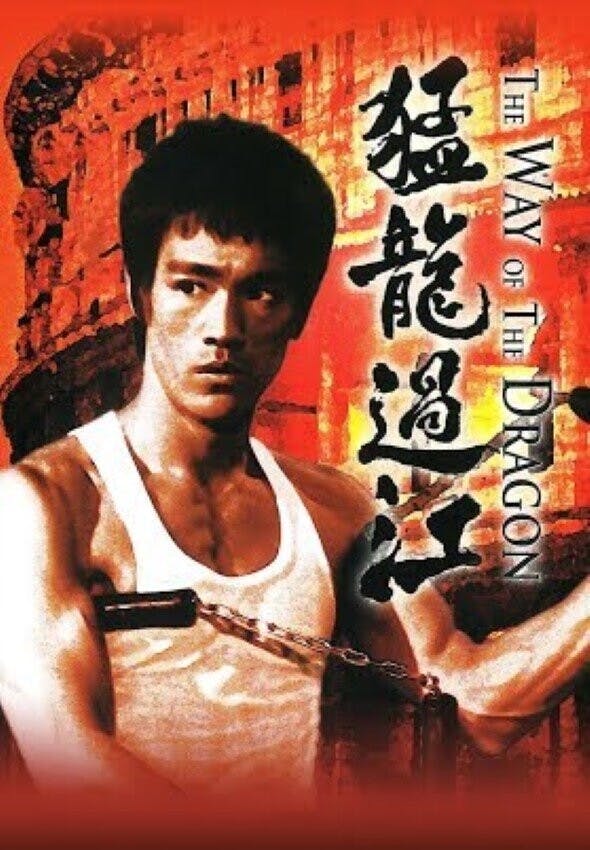

李小龍自編自導自演的《猛龍過江》,是香港電影史上第一部在歐洲取景的影片,當年打破了東南亞幾乎所有地區的票房紀錄。電影的高潮設在古羅馬競技場(鬥獸場),李小龍單人匹馬與國際空手道冠軍羅禮士決鬥。本書第二章提到,武俠片一大特色可以說是強調身體、尚武精神與自然風土三者間的關係,也同時需要把這三種元素(及其組合)景觀化;自然風土是俠士逍遙自在、不受約束的外在呈現,也是確認俠士精神與武藝的殿堂。對在戰後香港成長、沒「鄉」可回、自少在天主教會學校(香港稱「貴族學校」)讀書、深受殖民都會現代性洗禮的青年李小龍來說,古羅馬競技場,就是讓他心生敬畏、可以作為確認並協助景觀化他的精神世界與武藝的殿堂,他的「自然風土」。

這個位列中古世界七大奇蹟、被認為是歐洲古文明的標誌性建築物,不但是古典時期帝皇展示權力的象徵,也是角鬥士展現武藝、狩獵及戲劇表演、奴隸爭取自由的場所。不僅如此,古羅馬競技場在天主教傳統中,也有非比尋常的宗教意涵。約在6世紀末,競技場內部建築了小教堂;自1749年,競技場作為文物受保護,是因為早年有基督徒在此殉難,故宣布其為聖地,也成為近現代羅馬天主教舉行儀式的場所,包括教宗若望保祿二世生前每年都在此紀念殉難烈士。18世紀時教宗本篤十四世,從古羅馬競技場開始「苦路」(Via Crucis/耶穌上十架前的一段路)行程。20世紀60年代,古羅馬競技場再次在人們的視野中出現,正因為教宗聖保祿六世在1964年恢復了這項傳統。李小龍千辛萬苦選擇這裏作為他編導電影的最重要場景,他想像的那種武術英雄主義,其中的悲壯或自我犧牲情緒,是必須與歐洲文明──尤其與當中的天主教及其苦行傳統──接軌的。

1970年8月13日,李小龍在鍛鍊時沒做充分熱身,扛着125磅的槓鈴做「體前屈」時,嚴重傷及腰部,檢查後醫生診斷為第四腰椎神經永久受損。醫生告誡他不能再踢腿。他在床上躺了3個月後,無法接受自己為永久性傷殘,自此他將長期服用止痛藥。這時候李小龍還不到30歲,電影事業才剛起步。在往後出版的李小龍著作及他妻子琳達寫他的傳記中,可見他對自身的體能訓練,要求嚴苛,強迫自己鍛鍊身上每一寸肌肉,即使身體受重創後仍從沒鬆懈。

在拍攝華納兄弟公司製作的《龍爭虎鬥》時,李小龍的腰傷並沒有痊癒,以致拍一些尤其強調腰腹力量如後空翻、側手翻接後翻飛騰過人牆等高難度動作時,有著腰傷的李小龍需要借用替身元華來完成動作。為了演出時減少衣服上的汗印,讓他的動作拍起來更好看,他進行了移除腋下汗腺手術。拍攝《龍爭虎鬥》期間工作過勞,據載至少有7次以上頭痛發作,需要暫緩,甚至有一次昏倒在錄音室,數小時不省人事。這次倒下後約10星期,他就一睡不醒了。

為了擺脫華人陽剛焦慮與創傷,拒絕面對自身的局限,一生刻苦耐操,仰望成為荷里活巨星,贏得美國主流市場的垂青;李小龍奮不顧身、追求完美與目標的意志、無邊的渴望,成就了他的英雄傳奇,也協助製造了他曇花一現的悲劇。

原刊於《天堂春夢》,本社獲聯經出版授權轉載。

新書簡介:

書名:《天堂春夢:二十世紀香港電影史論》

作者:游靜

出版社:聯經出版

出版日期:2024年5月

游靜簡介:

香港大學英文及比較文學學士、紐約社會研究新校媒體研究系碩士、紐約惠尼藝術館藝術創作獨立研讀課程畢業生、倫敦大學皇家郝露威學院媒體藝術系博士、夏威夷大學洛克菲勒獎助人文學科博士後。曾主編香港《電影雙週刊》,並曾任教於香港嶺南大學文化研究系。現為國立中央大學英美語文學系專任教授。

著有《另起爐灶》、《裙拉褲甩》、《性/別光影:香港電影中的性與性別文化研究》、《史前紀》、《大毛蛋》、《我從未應許你一個玫瑰園:香港文化政治生態》、《游於藝》、Filming Margins:Tang Shu Shuen, a Forgotten Hong Kong Woman Director:編有《性政治》、As Normal As Possible:Negotiating Sexuality and Gender in Mainland China and Hong Kong等。詩集《不可能的家》獲2002年香港文學雙年獎詩組推薦獎。電影及錄像作品曾入圍臺灣金馬獎、日本山形國際紀錄片展等。《好郁》榮獲葡萄牙費加拿霍斯電影節影評人大獎、《流》榮獲日本視象論壇評審團特別獎等。