寧波的天一閣是亞洲第一,世界第三的古籍藏書樓,但這不是國家機構,它的創始人范欽只是一名文官,明代的地方行政官員,曾到不同的地方任職,前後到過大半個中國。他每到一地,便着意搜集當地的書籍,亦即社會資料,久而久之,他的藏書更比皇家藏書更具「社會性」,包含大半個中國各地的文物典章、歷史沿革、風土習俗,以及當地士子寫的文章信札等。如余秋雨所說: 「對范欽來說,藏書是他的生平志業,做官則是業餘」; 「范欽對書的興趣,顯然已到了痴迷的程度……不講理由的痴迷,再加上工程師般的精細,這就使范欽成了范欽,天一閣成了天一閣」,而范氏家族也一直守護着天一閣。

天一閣是不對外開放的,除了大學者,范氏家規也嚴禁族人隨便上閣以求嚴格保護古書。至於藏書也不許出閣,除了被動的盜竊,與及抗日戰爭中,為求護書而主動遷移。

余秋雨在上過天一閣之後,這樣寫:「作為一個藏書樓,天一閣的分量已經遠遠超過它的實際功能。它是一個象徵,象徵意義之大,不是幾句話所能說得清楚。人類成熟文明的傳承,主要是靠文字。文字的選擇和匯集,就成了書籍。如果沒有書籍,那麼,我們祖先再傑出的智慧、再動聽的聲音,也早已隨風飄散,杳無蹤影。」

沒有書籍,便沒有歷史

沒有書籍,便沒有歷史;沒有歷史,便沒有了民族生命,也沒有今天的我們。書籍是民族文化生命的延續。錢穆認為「文化也就是此國家民族的生命。如果一個國家民族沒有了文化,那就等於沒有了生命。」「由民族產生出文化,但亦由文化來陶鑄了民族。沒有中國民族,便沒有中國文化;但亦可說沒有中國文化,也就沒有了此下的中國人。」

梁啟超更認為「文化是人類心能開積出來之有價值的共業」,而書籍便是文化延續傳承的主要載體,亦即民族生命延續傳承的血脈,民族心能共業的「藏」,而日軍當年便是有計劃地、狠毒地,要截斷中華文化的血脈,殘傷中國人的人心。所謂「滅人之國,必先去其史」,日本侵華期間,「僅在華北地區便焚毀了65萬餘冊書刊,通過轟炸機等手段毀掉的圖書館及其藏書不計其數。另外,日軍師團一級還專門配置『文物收集員』對淪陷區內的珍貴文物古籍肆意掠奪,對中華文明造成了難以估量的損失。」(國家圖書館張立朝、林世田)

北大中文系陳平原教授: 「1937年夏天,戰爭全面爆發,日本飛機轟炸天津、南京時,居然選擇南開大學、中央大學等非軍事目標 …… 不是誤炸,而是有意為之,藉以打擊士氣,最大限度地製造恐慌情緒。」不論何國,大學是藏書最多的地方,炸大學便是毀書,便是文化生命的屠殺。幸而「中國文化界一大批有志之士全力以赴,守望相助」,合力搶救保護古籍,他們包括大學教授、圖書館工作人員及私人藏書家。

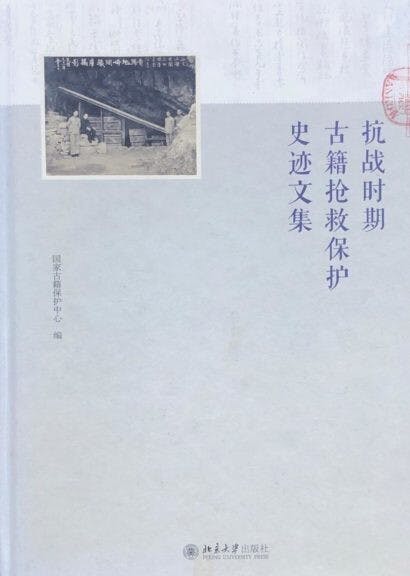

這段歷史我一直未有留意,近日為了寫一系列清末民初抗戰的文章而翻出了十多本關於抗戰的著作,較少關於戰爭,多跟大學及學者有關,其中一本由國家古籍保護中心編集的文集 ──《抗戰時期古籍搶救保護史跡文集》,包含40篇由各地圖書館專業人士撰寫的文章,記述當年40個古籍搶救保護的行動,讀來驚心動魄,正如該書序言所述: 「面對侵略者亡我民族、掠我文化的野心,鄭振鐸先生曾疾呼『史在他邦,文歸海外,奇恥大辱,百世莫滌』。本書的作者用飽含感情的語言、生動豐富的圖片和詳實可靠的數據,向我們講述了先賢前輩在危難關頭勇於擔當、守護文明的艱辛歷程。」就書中所述,圖書館及大學工作人員的不辭勞苦當然令人敬佩,但我特別擊節讚賞,令我掩書長嘆,繞室徘徊的,便是多位民間的私人藏書家的義行 ── 「…… 散盡家財、盡心盡力收書藏書,使大量古籍免於流散 …… 他們以自己的一腔熱血,在抗衡時期為古籍保護奔走呼號、無怨無悔」,天一閣的范氏家族乃其中的佼佼者,他們自明以來已忠於保護古籍,更於抗戰期間,打破數百年『書不出閣』的祖訓,將閣藏珍本分三批五次轉移,除了派專人看護之外,亦分別向藏書地的基層政府及公安機關請求保護。這數十木箱珍本,在天一閣出錢出力的保護下,得已保存,在外漂泊了十年,於1946年12月運回天一閣。我有幸曾登閣參觀,或應稱之為緬懷和致敬,真的如余秋雨所寫的 ── 「登天一閣的樓梯時,我的腳步非常緩慢,我不斷地問自己:你來了嗎?你是哪一代的中國書生?」

另一位介紹的是武昌的徐行可先生。徐氏出生清末,留學日本,酷愛典籍,治學以經學為本,考證經史,精於目錄學、版本學和金石之學。他藏書主要為讀書治學,不追求稀貴,畢生精力盡粹於讀書買書,辛辛勤勤,無問寒暑,節衣縮食,樂此不疲。徐氏藏書多為學人所用,凡有需,皆盡力相助,近似公共圖書館,但卻是私辦免費的。他的好友包括章太炎、黃侃、張元濟、余嘉錫、馬一浮、梁漱溟、熊十力、胡適等。

抗戰爆發,武漢淪陷,需由武昌運往漢口以保護藏書。他隻身冒險前往日軍司令部交涉,因精通日語,義正辭嚴,終取得通行証,然後用了一周時間,與家人及工人一起不分晝夜清點、登記、裝箱。然後親自押運,只能找到一艘木帆船過江趕在日軍轟炸武昌之前運往漢口租界。當時武漢上空不時有日機掠過,長江兩岸炮火連綿,不少炮彈落過江中。徐氏坐在船頭,頂着炮火風浪,往返多次,終在一周之內,完成搬運。未幾,原來藏書的武昌房子全被炸毀,幸早走一步。然而,漢口亦有空襲,但他堅守書樓,誓與古籍共存亡。

此外,他經常奔走舊書店,搜購古籍,以免落於日軍之手。由1938年到日軍抗降,為了搶救保護古籍,他一直沒有離開淪陷了的武漢三鎮。

徐氏在1949年後將50多年的藏書十多萬冊全數捐贈湖北省圖書館,他在1958年請馬一浮題寫了一個條幅,上書「得此書,費辛苦;後之人,其鑑我」以表一生之心志。他的兒孫均在湖北圖書館任職,三代傳承,充分體現了「藏為書,書為守,守為道」的藏書精神。

平凡的護書英雄

接着介紹一位平凡的護書英雄張丹九先生。

張氏乃安徽合肥人,當時是省立圖書館的普通工作人員。1937年軍情吃緊,圖書館時在安慶,乃日軍必攻之地,館方決定把珍本分多批運走,而張氏負責4萬多冊的一部分,共69箱,張氏全家總動員運書。八年間,四次長途轉移避兵禍,甚至深入大別山的腹地,山道險峻,全家歷盡艱辛護書。因一直沒有領到薪金,張氏唯有在各藏書地兼職以維持家計,且在當地鄉人強硬提出焚書以免禍的危急時刻,他以全家性命擔保,拼命相抗。

如此艱險辛苦,但張氏仍一直堅守典藏的專業方法,一絲不苟,承書一諾,性命相守,他自道「因為我對圖書好像發生發愛的感情,不忍離開,我就攜家眷同去,與圖書患難相共」,就是因為對民族文化古籍的珍重之心,不忍眼看它們毀於敵手,他才撐得下去,他的家人亦跟他一同撐下去。勝利後,他終完好地把4萬多冊69箱古籍運到合肥入庫,現仍存省立圖書館中。

有關搶救保護古籍的事跡還有很多,不能盡錄。黃宗羲說得好「讀書難,藏書尤難,藏之久而不散則難之難矣。」(唉!我深有同感。)

中華民族乃一「文字」民族,數千年歷史的智慧存在大量的書籍之中,正如任公所說的「民族共業」,又或如錢穆先生所說的「民族文化生命」的血脈。

國難戰亂之際,全賴眾多「尊重學問、珍重文化、愛惜歷史」的先賢全力以赴,守望相助,方得以保我中華文化生命的延續承傳。他們生為書生、起為義士,為我們拼死爭取留下的文化遺產,我輩豈能不珍惜?

一紙一書,得來不易,請珍而重之!