中美關係過去20年,特別是過去10年,從表面上看北京相對強勢。從美國的全球反恐到金融危機,美國對中國的需要超過中國對美國的需要。但2020年是個轉捩點,新冠肺炎蔓延之時正是「戰狼」最強聲,卻也是開始漸漸輕微的一年。如今相反,華盛頓已經轉為進攻的一方,鋒芒畢露,層層進逼。美國已義無反顧地要與中國脫鈎,中國對美國的需要超越美國對中國的需要。

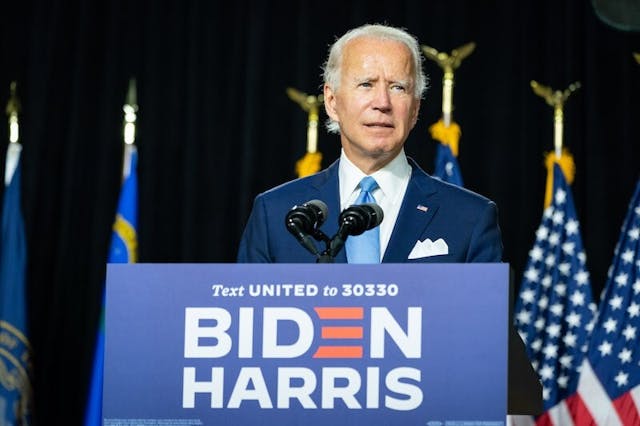

中國目前處於守勢的一方,當中方收斂鋒芒,無論是拜登還是特朗普入主白宮,中國面對的是一個咄咄逼人、敵視中國的白宮,但拜登和特朗普之間真的沒有任何分別嗎?

拜登的「議題競爭」策略是否好過特朗普的「全面圍堵」策略?

拜登的理性是否要好過特朗普的非理性?

拜登的可預測性是否要好過特朗普的不可預測性?

拜登在現有國際秩序基礎上的全球主義是否好過特朗普的單邊主義和孤立主義?

拜登的國安團隊和特朗普團隊是否有所不同?雙方陣營裏對中國持鷹派立場者眾,但一個新政府與一個延續的政府在戰略上就算相似,在戰術上畢竟不同?

在中國對美關係採取全面退讓、退守的策略下,拜登是否更有機會與北京找到避免中美關係車毀人亡的途徑?

如今特朗普的中國政策基本上是全面圍堵,對中國科技企業斷供、封殺和逼迫出售,中斷了雙方的文化、教育和科技交流與合作,甚至阻止、驅逐、和逮捕中國留學人員。而拜登依舊會根據不同的議題採取對抗、競爭、和合作的戰略,這是兩者之間最大的不同。

中國政策是否異曲同工?

2016年希拉莉和特朗普對陣,中國對勝負結果有比較明顯的傾向,即特朗普當選有利於中國。但對2020年的美國總統選舉,看法發生了相當大的變化,坊間有一個普遍的看法,那就是無論拜登還是特朗普入主白宮,他們的中國政策都不會有根本不同。對此,我並不完全認同。的確,美國國內目前對中國的負面觀感是跨黨派、跨地域、跨行業的,民主黨和共和黨的中國政策,在大方向上都是傾向於「遏制中國」。但拜登入主白宮,至少還有可能讓處在懸崖峭壁的中美關係不至於落入萬丈深淵。

四年前,絕大多數人做出了錯誤的判斷,即特朗普這個生意人當選美國總統,中美關係要比希拉莉出任美國總統容易把控和處理。其中一個最普遍的看法就是,一個商人重視經濟利益,只要是錢能辦到的事就不是事。特朗普當選之後,中國領導人願意前往特朗普的佛羅里達莊園,是前所未有的舉動。而特朗普來到北京,接待規格之高是過去美國總統訪華少見的,北京給足面子就是希望中美關係不至於出現「大倒退」。但這位商人總統的確不同,來年就給中國一個下馬威,發起了一場聲勢浩大的中美貿易戰,最終以中國承諾購買更多的美國商品和開放市場而告終。

在美國的不少華裔朋友也是全力支持特朗普,但我早就警告美國不少華人朋友,這樣一位平時就是大嘴巴、自以為是、對少數族裔和女性都缺乏最基本尊重的總統,對亞裔人的態度也好不到哪裏去。結果不幸而言中。當然我對特朗普的「厭惡」帶有道德潔癖,這並沒有影響我對他在2016年可以勝選的判斷。

一是美國人在八年奧巴馬的治理下比並沒有看到實質變化,所以渴望新的變化;二是如果希拉莉當選,其政策不會和奧巴馬有根本的不同;三是希拉莉本人並不像奧巴馬當年那樣充滿魅力、受歡迎,且美國人剛剛創造了將黑人送進白宮的歷史,無意再次創造歷史,將一位女性送入白宮。民主黨的支持者因沒有變化產生的失望而失去了投票的動力,而奧巴馬的當選讓白人右翼民粹主義看到他們即將失去一個曾經白人主導的美國,在這樣的恐懼驅使下,這群被稱為在全球化失去機會的白人則眾志成城。

此次美國大選,正如我上文提到的,目前勝敗是五五波,故雙方不能在任何問題上失分。儘管外交問題從來不是美國選民關注的重要主題,但中美關係和美國民眾的經濟利益還是密切相關的。這也導致拜登在總統選戰中,改變了他過去長期堅持的中國政策。其實他對中國的態度和一年前相比,已經發生了180度的大轉彎。

這一方面和美國民意對中國態度日益負面有關,另一方面也是為了制止特朗普借中國議題攻擊他。特朗普的競選廣告就放上了拜登和中國領導人滿面笑容、舉杯交箸的場面。而拜登本人面對特朗普政府管治下中美關係急劇惡化,反而攻擊對手對中國過於軟弱。

許多人的觀察點過分強調此次民主黨黨代表大會,竟然將以往民主黨黨綱有關「一個中國」的表述刪除了。在美國日益高漲的「抗華」情緒中,拜登同樣認為中國對美國的安全與世界的和平構成最大威脅,更不用說他多次批評中國在人權上的記錄,在民主上的倒退,在香港問題上他比特朗普更為強硬。因此,和特朗普相比,拜登對中國的強硬態度和立場並不在其對手之下。早在今年3月,他就在《外交事務》(Foreign Affairs)雜誌上清楚表明,「如果中國不受約束,它將繼續掠奪美國和美國企業的技術和智慧財產權」。

而持拜登和特朗普的中國政策大同小異這類觀點的不僅僅是中國的學者和民眾,美國智庫、大學內的專家學者和前官員有類似看法的大有人在。在美國外交事務上有重要地位的喬治華盛頓大學艾略特國際事務學院的阿米太·愛茲安尼(Amitai Etzioni)教授8月24日在《外交家》(Diplomat)就刊文表示, 已經加入反華大合唱,期望他重啟中美關係的人會大失所望,他和特朗普的不同只在於他主張重建與美國盟國的關係來遏制中國。愛茲安尼教授是喬治華盛頓大學首位獲得「大學教授」稱號的學者,是美國著名的社會學家和國際事務專家。

儘管美國的兩黨在遏制中國問題上已經取得了驚人的一致,但不要忘記拜登和特朗普對中國立場的起點是不同的。特朗普採取孤立主義、單邊主義,對中國一直持強硬的態度。從競選開始他就不停地攻擊中國在雙邊關係中佔據了便宜,竊取美國科技,搶走美國工人的飯碗。他對中國採取的鷹派作風不僅是選戰的需要,而且是滿足他自己的個人慾望,向選民展示他對抗中國的決心和能力。

而拜登在中國問題上的立場變化,一方面與中國過去幾年中國內部的變化有關,另一方面與美國內部視中國為敵人的觀感變化有關。同時也必須指出,拜登長年被看作美國對中國「接觸政策」的支持者,並強調中國不是美國的競爭對手,他的立場上在總統選戰開始後發生巨大的變化,但作為美國的外交老手,他在選戰過程嚴厲批評中國之後,雖談不上嘴下留情,但還是特意留下伏筆,沒有把話說盡,以便當選之後可以和中國領導人打交道。

與北京的私交有何不同?

的確,拜登和特朗普在涉及中國的問題上有着很多相似的經歷、立場和看法。首先,兩人和中國都有理還亂的「恩怨情仇」,他們都曾在自己的任上和中國領導人建立了良好的個人關係,在不同的時間點非常肯定這樣的個人關係對兩國關係的正面作用。直到新冠病毒席捲美國之前,特朗普還在誇耀這種朋友關係。但如今無論是拜登還是特朗普,都盡量淡化這樣的關係。

拜登從2009到2017年擔任了8年的副總統,早就認識了中國領導人。據紐約時報引用前美國外交官員透露的消息,自2011年年初開始的18個月時間,拜登和中國領導人在美國和中國至少會面不下8次。除了舉行正式會晤,他們還一起散步、在鄉村學校打籃球。更令大家津津樂道的是兩人在僅有翻譯在場的情況下,私下共同進餐的時間超過了25個小時。兩人之間無話不談,拜登還透露對方對美國的聯邦和各州的制度和權力等議題也非常感興趣。

第二,兩人的家庭都和中國有著千絲萬縷的聯繫,特普朗白宮的熊貓派恐怕非他的女婿庫什納莫屬。特朗普正式上任之後,在令人吃驚地和蔡英文通話之後,我們看到的是他的孫女走進華盛頓中國大使館,在大使館舉辦的春節招待會上用中文表演節目。此外,特朗普家族在中國注冊商標所帶來的利益並不算少。

而拜登的兒子亨特曾經在與中國國有企業有關聯的股權基金擔任要職。據《紐約時報》早前報道,2017年10月,亨特斥資約42萬美元買下了渤海華美10%的股份,成為股權投資基金管理公司渤海華美(BHR Partners)的董事,並從中賺取上百萬美元。

所以從私交和兩位候選人的家庭與中國的關係,兩位候選人似乎並沒有根本的不同,但是在相似之處也有微妙的不同。特朗普把拜登與中國領導人的交往當作攻擊的武器,卻忘記了自己曾經將中國的領導人稱為百年難得一見的「偉大的領導人」,在新冠疫情暴發之後依舊對中國領導人讚揚有加。拜登的競選團隊對特朗普團隊這類的攻擊感到極為荒謬。

而早在1979年,年僅37歲的拜登就和中國已故領導人鄧小平見面,也從中覺察到中國堅定向西方開放的路向。拜登在競選當中也同樣認為北京對新冠病毒的蔓延有不可推卸的責任,但他少有針對中國人的謾駡言論,也從來沒有將這場世紀大流行稱為「中國病毒」。

拜登在參議院長期擔任參議員和副總統一職,與全球各國領袖建立了不少個人關係。這是奧巴馬當年選擇他作為競選夥伴的其中一個重要原因。甚至小布殊在2001年入主白宮之後,還曾邀請拜登到白宮向他請教相關的國際問題。而拜登被人稱道的就是他善於和各國領導人建立良好的私人關係,奧巴馬時期的美國東亞暨太平洋事務助理國務卿丹尼爾·羅素(Daniel Russel)就透露,拜登在與中國領導人的交往中,可以做到讓對方敞開心扉。

在中國已發出明確的和解與退卻訊號之後,誰會願意和更理性去接北京拋出的橄欖枝?答案是明顯的。當然特朗普是一個「今日的我」可以打倒「昨日的我」的人,立場變化之快的確令人瞠目結舌。但是從美國政府的外交政策走向來看,即便拜登會聯合西方盟國採取「遏制中國」的政策,新政府微調對華戰略和戰術的可能性依舊存在,而這遠勝過目前北京和特朗普團隊相互的對罵和對壘。

拜登VS特朗普:中國的退守戰略對誰奏效二之一