編按:香港大學中文學院為慶祝成立90周年,月前舉辦香港史論壇,邀請海外華人歷史專家周家建博士分享關於日治香港的休閒娛樂活動 。本社將分上、下集推出,以下為當天演講內容節錄:

為什麼我會研究日治時期的休閒活動呢?我想這與我本身的背景也有關係,因為我的父母也經歷過日治時期。但兩邊聽回來的訊息都很特別。媽媽會說起逃難及在防空洞的經歷和及後去了澳門的事情。但爸爸又會說有日本兵拍拍他的頭,給了他一隻雞蛋。我自己也很混亂,究竟我該如何去看待這件事情(日治時期的香港)?

在整個研究裏,我來來去去也是在看一個「常」字。常態的「常」、平常的「常」或者尋常的「常」。中文很有趣,有尋常也有非比尋常。所以我索性以另一個角度去探討日治時期的香港的拼圖該如何拼湊。

日治時期的印象

香港可以分很多不同的時期,其中一個就是香港的日治時期。日治時期來說,也可以分成三個時期。第一個時期就是剛才提到的軍政時期,由港督楊慕琦簽署降書後,日軍酒井隆中將開始統治香港為計。年份大概是1941年12月26日至1942年2月19日。日將磯谷廉介來了香港任職佔領地總督後,就開始了民政時期。直到1945年8月15日,日皇宣布投降為結。但完結了又是不是等於英國人馬上取回香港呢?

根據大部分書本,都說1945年8 月30日夏慤準將的艦隊進入香港海域,派了一個加拿大華人的海軍軍官,帶着海軍陸戰隊在金鐘一帶登陸。但8月16日至8月30日不是一個真空期。在其中一本回憶錄裏,就寫了在8月23、24日左右,占信已經在現今的前法國外方傳道會大樓宣誓,成立一個special administration 的組織去管治香港。事實上,回憶錄 After May 也有提到在8月16日已經將英國國旗插在太平山山頂。你可能會問︰為什麼還要用一個字呢?因為當時的治權是混亂,但是治安權仍然很清晰。英國人沒辦法保證市區或者郊區的安全,因此實際治安權仍在日本人手上,直到8月30日才正式終結。

今天大部分時間會用圖像來解說。而這個我相信會是最令人印象深刻的一張有關日治生活的圖片。你可以看到有日本兵巡邏,也有印度的警察在後面。還有一支很大的日本國旗,掛在現時恆生銀行總行那個位置,即是以前的中區消防局。後面有一輛電車,你可以見到插了兩支小旗,這正正就是香港淪陷一周年的標誌,當然日軍叫做新生一周年。如果你再細心一點看那輛電車,上面的英文已經被人抹走了。這個是較為stereotype去看日治的方式,但我同時也找到其他不同的相片。這是其中一張我感到有點懷疑的相片。因為後面蓋了東地區憲兵隊檢閱制。即是說已經受過censor 檢查才可以公布的。而相片的另一面,可以看到一個大排檔有很多菜賣。如果我們看早期一些談日治時期的書籍,幾個字就可以簡單說完︰「民不聊生」、「生靈塗炭」,社會狀況完全停頓,甚至沒有商業活動。

每次有學生問我為什麼會做這些研究?我都會反問他們,在劉博士也提到03年、08年兩次的金融風暴期間,有誰在星期日去酒樓飲茶時不需要排隊等位呢?同樣道理,一個社會是不可能停頓的。我們只不過是去觀察它如何轉變以及轉變後的狀況。

「非比尋常」的消閒生活

剛才說了一個「常」字。究竟要以怎樣的方式才能展現當中的「非比尋常」呢?

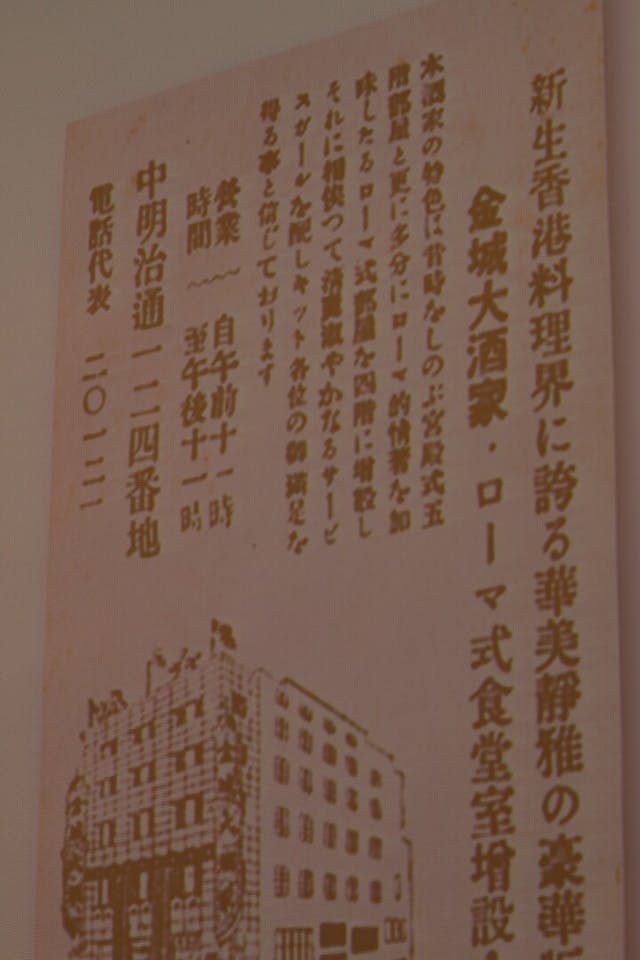

消閒生活。有張照片是日治時期的一張明信片,地點是大正公園。所謂「大正公園」就是我們現在的動植物公園。相中有馬姐,有小朋友,有番狗。在中文學院讀碩士和博士期間,師父教我們看事情要看深一點。所以我又學師父去看報紙。這張是日治時期,日文版《香島日報》的一個廣告,由金城大酒家刊登的。當你細心看時,它會告訴你營業時間由上午十一時至晚上十一時,足足12小時。我相信這12小時裏不可能一個茶客都沒有。也就是說,商業活動是存在的。同時表示,有一些人在動亂期間是賺到足夠的錢去消費。

這一張是中文報紙。上面是碧江酒家的廣告。細心去看會發現,當時除了一般飲茶外,還有大小筵席提供,隨時應客。午茶、晚飯,兼且歡迎外賣。營業時間也很簡單,上午十一時至晚上十一時。為什麼是晚上十一時呢?這可能與宵禁有關,所以晚上十一時一定要盡快離開。

除了報紙之外,我們也會去看一些自傳、回憶錄。我相信大家對《陳君葆日記》這套書也不會陌生。聽相熟的編輯說,這套書已經找不到,只能去圖書館借。《陳君葆日記》裏曾經提到有不同的食物,包括唐餐、西餐。而其中一樣食物他覺得吃不飽又昂貴的是天婦羅(天ぷら,Tempura),他真的這樣寫,他說吃完後也不知道那是甚麼。他又提到有一天他和五個同事去了吃飯,結帳用了59円軍票。

這裏說的當然不是現在的円,這在當時算是一個較高的消費。

除此之外,還有改頭換臉。圖中的松原酒店,相信較為年長的會認得出來是告羅士打酒店。

從圖片我們可以知道松原酒店不再是一個西式的酒店。它有日式的料理,有英式的茶點,以及唐餐。酒店內部是如何,很遺憾沒有日治時期的相片流出。但反而剛才提到日文版的《香島日報》有一幅漫畫描繪了酒店的內部。

正如我剛才所講,一個社會無論面對甚麼變化,一定不會完全停頓,依然會有商業活動。

除了松原酒店等食肆外,還有歌壇依然運作。我想歌壇對年輕一代比較陌生。歌壇其實就是有人在台上唱歌,然後算錢。其中一個人物,較年長的可能有聽過──李我先生。(香港着名播音員,活躍於戰後1950年代至1970年代)李我先生在他的回憶錄中提過日治時期的歌壇,正好吻合我所說的商業活動──分帳式。怎樣分帳呢?大家都要討生活。坦白說,他們是靠一張嘴的,唯有重操故業。分帳式是七三分帳,與酒樓食肆七三分帳。你可能會說,那酒樓是不是蝕很多?那個分帳很簡單,以一盅茶去計算,每盅茶如果要一元,李我先生的團隊便可分到七毫子,而酒樓或者歌壇便有三毫子。如果食客有其他消費,無論是點心也好,粥粉麵飯也好,收入全歸食肆的。這正正引證了日治時期有商業活動的存在。我亦相信這個商業活動與戰前的模式相去不遠,只不過當時能夠消費的人少了。