去年,俄羅斯為了「教訓」烏克蘭申請加入北約的舉動,以「閃電戰」從北、東、南三線進攻, 對烏克蘭發起了「特別軍事行動」。儘管俄軍一開始佔據上風,但戰事未如俄羅斯預期,原來的閃電戰拖成了「持久戰」。普京不僅高估了俄羅斯的綜合實力和軍事動員能力,也低估了烏克蘭和其他歐洲國家抵抗的決心,更錯估了以美國為首的北約援烏的力度。 戰事陷入僵持。

今天,要判斷戰爭的最終勝負還為時尚早。表面上看,受戰爭影響最大的是俄羅斯和烏克蘭,但實際上,美國、歐洲國家以及多個國際組織均以不同方式深度介入。本文將視角聚焦北約和歐盟,觀察兩大組織的身份及其互動過程。 從目前情況來評估,北約的軍事擴張壓倒了歐盟的原有的經濟一體化空間,可以認為這是一次北約對歐盟的戰略勝利,即人們所說的歐洲的「北約化」。歐洲的「北約化」可謂是前車之鑒,我們需要警惕亞洲的「北約化」。本專欄文章由鄭永年教授與中大(深圳)國際事務研究院學術編輯組對俄烏戰爭一周年的討論整理而成,供讀者參考。

2023年1月10日,歐盟和北約簽署了包括14條內容的聯合聲明以應對所謂「數十年來最嚴重的安全威脅」。北約秘書長斯托爾滕貝格和歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席米歇爾,在布魯塞爾簽署了合作與協調聯合聲明,雙方承諾加強在應對俄烏衝突方面的合作。這是自2016年以來雙方簽署的第三份聲明,旨在於日益動盪的世界中加強合作。

歐盟官方宣稱這次合作加深了歐盟和北約之間的夥伴關係和合作程度,加強軍事上對烏援助的協調,同時能減少歐盟損失。表面上這是北約和歐盟平等合作、協力應對危機,實際上這是歐盟對北約的一種妥協,或者說北約對歐盟的戰略勝利。

烏克蘭危機讓歐洲陷入了長期的高通脹,在經濟、環境、軍事和政治層面都已經付出了高昂的代價。歐盟成員國無論出於自願還是被迫,都急於在國家安全方面依靠與北約的力量,想要盡早結束戰爭、恢復正常的經濟生活。 不過,從長遠看,關鍵的問題是:以美國為首的北約是否與歐盟各國「同心同力」?歐盟此舉是明智之舉還是引狼入室? 歐盟的「北約化」是戰時的暫時現象還是會長期延續下去?

北約與歐盟的歷史溯源

在評價北約與歐盟在這次戰爭中的表現和得失之前,要先了解其各自成立的背景和所肩負的使命。

北約和歐盟都是二戰後組建的,兩大組織的總部也設在比利時布魯塞爾,其成員國絕大多是歐洲國家,多有重疊。 但這兩大組織的功能和作用不同:北約主要專注於國防安全;歐盟則主要專注於經濟、政治和社會層面的一體化。

回顧歐盟的發展歷史,歐盟的前身是6個歐洲國家組建的煤鋼共同體,迄今已經在政治、經濟等層面實現了高度的融合,被視為區域性國際組織一體化的典範。二戰後成立的70多年裏,該組織擴容至27個成員國,成為世界第三大經濟實體。由於成員國將經濟、外交方面等國家主權轉交給了歐盟,後者設置了執委會(行政權)、歐洲議會(立法權)、歐洲法院(司法權)等國家職能機構。不僅如此,聯盟中有20個國家屬於歐元區,使用的是由歐洲銀行統一發放的貨幣。因此,歐盟的形態和影響力也漸趨近於一個聯邦制國家。

歐盟作為一個集政治實體和經濟實體於一身、在世界上具有重要影響的區域一體化組織,在與美國的關係中扮演着舉足輕重、亦敵亦友的角色。尤其是在貿易、外交和貨幣上與美國存在諸多分歧和競爭關係,比如歐元和美元之爭、歐洲標準與美國標準之爭等等。儘管如此,歐盟並非單一制的政治實體,沒有完全統一的外交政策,這使得美國和歐盟之間的關係不能以純粹雙邊關係來看待,還需考慮到歐盟幾個強國各自與美國的關係。

以美國為首的北約,是冷戰的產物,成立於1949年,最初是為了在軍事上對抗當時以蘇聯為首的社會主義國家陣營(華約),建立了北大西洋公約組織(NATO)與華沙條約組織分庭抗禮。在北約的敘事話語中,「北約成立的目的是維持歐洲安全」。自冷戰結束、蘇聯解體後,北約的對手華約便不復存在,但北約不僅沒有解散,反而一直存在且先後成功進行了5次東擴。

冷戰後北約最主要的變化在於拓展了其職能,並不僅限於軍事和防務,開始具有更多政治上的職能,比如促進中東歐國家乃至世界的民主化,其工作內容也增加了反恐、網路等非傳統安全問題。

相較於以美國為首的北約組織,歐盟追求自主性之目的更強,後者也希望與美國建立一種更加平等的夥伴關係。 不過,美國早在俄羅斯去年發動「特別軍事行動」前就不斷預估觸發戰爭的時間點,使得歐洲長期籠罩在來自「北極熊」的軍事陰影中。隨着俄烏戰爭的持續,一方面,歐盟國家不管出於被迫還是自願,都增加了對北約的依賴;另一方面,由於美國把安全問題和民主價值觀捆綁一起,「譴俄援烏」成為歐洲最重要的「政治正確」,大部分歐盟國家忍受着能源斷供和物價高漲,有苦難言。

美國營造出來的安全緊迫性和道德感召力,造就了拜登所稱的「兩個團結」,即歐洲內部的團結和美歐聯盟的團結;兩大團結使得北約的擴張順理成章。傳統歐洲中立國芬蘭、瑞典也都申請加入北約,這更是鞏固了美國在北約的軍事統治力。

北約走上尋找敵人之路

21世紀初,「911事件」發生後,在打擊恐怖主義的問題上,其實俄羅斯和歐盟曾向北約表達過合作的意願,而北約也有意與俄羅斯構建新關係的同時,更計劃與歐盟建立密切關係。但俄羅斯這一良好願望最終未能實現。 道理很簡單,一旦俄羅斯加入北約,便最有可能成為體制內的挑戰者,而美國顯然並不希望面對一個體制內的挑戰者。

理論上,作為冷戰產物的北約,最初的軍事力量主要用於抵禦當時蘇聯大規模的入侵。90年代初蘇聯解體後,隨着固有敵人的消失,北約的歷史任務已完結,理應轉型甚至解散。然而,北約不僅沒有解散,而是走上了尋找新的「敵人」之路,其所界定的「敵人」一直在變化:從前蘇聯到恐怖主義分子,再到現在的俄羅斯,北約都能夠在「新敵人」面前進一步擴張,美國則通過不斷製造新的「假想敵」加強其對北約的主導權和統治力。

對美國來說,建立在國際權力政治邏輯之上的北約是其最有效的搞陣營對抗的工具,藉此來確立令其滿意的世界秩序。在這一秩序內部,如果盟友對美國霸權構成挑戰,就會遭到打壓。當德國、日本經濟實力即將趕上美國,在某些技術領域構成對美國的競爭,或者當法國的核工業構成對美國的競爭的時候,美國的打壓也毫不手軟。 之所以說美國擁有霸權地位,指的是工具性的國際組織在美國眼裏是否用得「趁手」,至於是敵是友,關鍵看是不是聽自己的話。本質上,北約就是美國維持霸權的一種工具,「維護和平」只是該軍事集團的一種話語罷了。

如果了解北約的本質,再看歐盟和歐洲各大國對美國的態度演變,就很容易理解了。2003年2月,在美國時任總統小布殊正式發動的伊拉克戰爭前,法國、德國曾與俄羅斯發表共同聲明,表達了對美國執意發動伊拉克戰爭的反對態度。特朗普執政期間,歐洲三大國也曾一致反對美國退出《伊核協定》,英法德三國甚至還繞過美國對伊制裁,另與伊朗開闢非美元貿易的新管道。

同期,特朗普在外交上奉行單邊主義,不斷抱怨美國在北約的開支過高,要求北約中的歐盟成員國提高國防開支佔GDP的比重,而當時的法國總統馬克龍和德國總理默克爾早就想擺脫北約的牽制,提倡組建「歐洲軍」來防範美俄,對歐洲依靠北約來鞏固防務表示懷疑。

歐美意識矛盾漸浮現

這種矛盾在俄烏戰爭中也逐漸突顯出來。從數量上看,歐盟27個成員國中,北約成員國佔21個,若加上即將加入的瑞典和芬蘭則達23個之多。直觀看,歐盟與北約成員國交疊如此多,在俄羅斯這樣的「大敵」面前,歐洲兩大組織表面上不構成直接的競爭關係。

從冷戰後北約和歐盟的發展來看,以美國為首的北約不斷得到擴張,而歐盟不僅失去了英國,也沒有實現所謂的「戰略自主」或者「獨立自主外交」,更不用說組建一支獨立於美國之外的「歐洲軍」了。俄烏戰爭爆發後,表面上是如拜登所說的,促成了歐洲內部的大團結,實際上歐盟與北約的矛盾也愈發外露。北約眼裏的俄羅斯最終也會像當年的蘇聯,或者極端組織中的恐怖分子一樣,不過是北約臨時的敵人。從歷史上看,歐洲愈是遭遇「強敵」,愈是無法擺脫美國的牽制,愈是沒有可能實現真正的外交自主和防務獨立。

經驗地看,北約和歐盟的之間存在着剪不斷理還亂的關係。至少自21世紀以來,北約與歐盟的關係並非由始至終「鐵板一塊」。雖然歐洲兩大國際組織的成員國多有重疊,但二者各有「使命」,癥結就在美國需要維持二戰後對歐洲安全的絕對統治力,跟歐洲國家謀求戰略自主之間的矛盾。

俄烏戰爭爆發一周年之際,美國總統拜登先是突訪烏克蘭基輔,後至波蘭華沙發表講話,洋洋得意地指出,他原以為俄烏戰爭將使得北約「芬蘭化」(中立化);相反,是芬蘭、瑞典的「北約化」。他還鼓舞現場的人,「原以為北約會分裂瓦解,相反,北約更加團結──比以往任何時候都更加團結。」

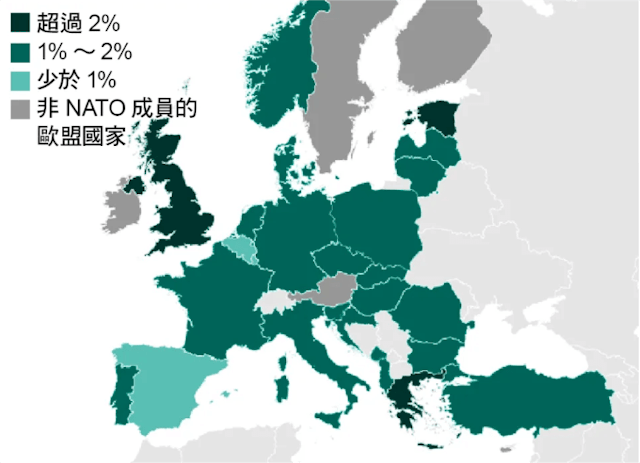

這場戰爭造就了北約對歐盟的議題空間的擠壓。安全議題被提到了高於一切的位置,歐盟只能配合北約協調更多資源援助烏克蘭,而歐盟各國也都力求自保,紛紛增加本國軍費的支出。儘管北約成員國幾乎已覆蓋了整個歐洲大陸,但歐洲的「北約化」不止體現在數量上的增加,還在於各國在軍費和軍備上的投入,尤其是德國。

戰爭爆發不久,德國總理朔爾茨就宣布德國支持烏克蘭,從德國聯邦國防軍的庫存中獲取武器。德國計劃自2024年始每年至少將把GDP的2%以上用於國防開支,這將使德國成為世界第三大軍費開支國。德國作為歐盟頭號強國,其「重新建軍」步伐加快將引起鄰居法國的不安。一個重新軍事化的德國,其實是美國在歐洲又一個抓手。 歐盟多年來在區域政治、經濟共同體上付出的努力,經俄烏戰爭遭到了北約從軍事上的壓制和破壞。

亞洲應當有「北約化」警覺

我們必須認識到,北約的擴張絕不會因為壓倒歐盟而善罷甘休。更壞的情況是,北約的無限擴張可能發展為美國新的國際安全組織,歐洲的「北約化」幾乎已成定局,我們要提防的是亞洲的「北約化」。

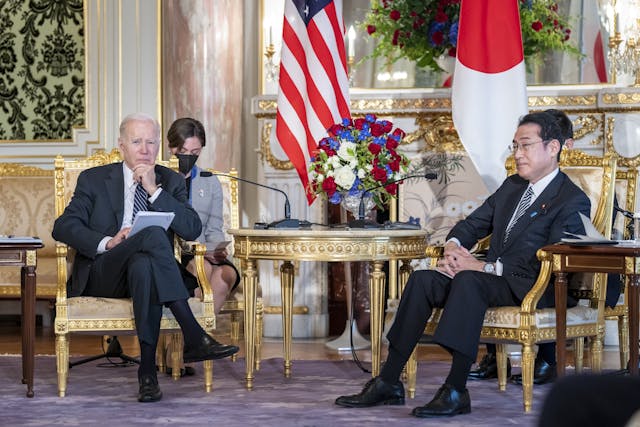

當前北約的非歐洲成員國只有美國和加拿大。美國不斷強化其對北約的主導權和統治力,也給了北約一個向亞洲招攬成員的機會,日本、韓國、澳大利亞及紐西蘭都是北約想要拉攏的成員國。今年2月1日,北約秘書長斯托爾滕貝格訪問日本時就污蔑中國與俄羅斯的緊密關係,認為中俄合作將對亞洲和歐洲構成威脅,直言「北約需要在印太地區尋求更多的合作和更多的朋友」。他還表示,「除日本外,北約還在加強與澳大利亞、紐西蘭和韓國在海上航行和網路安全等領域的務實合作,鼓勵這些國家的領導人和部長出席北約的會議」。斯托爾滕貝格想要構建亞洲版北約的意圖昭然若揭。

面對北約的拉攏,日本的反應最為積極,急於充當美國「反華急先鋒」的角色,這是相當危險的信號。今年1月以來,日本首相岸田文雄馬不停蹄,連續訪問西方多國,大肆炒作「中國軍事威脅論」,並與英國簽訂了《互惠准入協定》,該協定被視為英日120年以來最重要的防務協定。 在俄烏戰爭中得益的美國,正想複製一個亞洲版的烏克蘭來促使亞洲盟友像歐洲盟友一樣,更加依賴美國,最終讓亞洲的北約正式化。日本便是替美國實現這些目標的棋子之一。

實際上,大多數亞洲國家都在尋求一種亞洲方式和中國相處,和平與發展之間的良性迴圈是大部分亞洲國家的願望。過去數十年裏,和其他地區比較,亞洲是世界上發展最快、也是最和平的區域。或者說,亞洲國家實現了和平與發展之間的良性迴圈。正因為這樣,沒有一個亞洲國家真的希望亞洲發生衝突,更不用說在亞洲複製一場如俄烏戰爭那樣的歐洲危機了。

歐洲所謂的團結不過是表面,承受戰爭之殤的依然是歐洲國家,尤其是烏克蘭的人民。俄烏戰爭一周年,歐洲迅速軍事化的背後,既是血淋淋的現實教訓,但同時似乎也忘卻了過去血淋淋的教訓。無疑,從北約對歐盟的勝利看,歐洲的「北約化」為亞洲的「北約化」敲響了警鐘,我們不得不防,亞洲國家要有能力去掌握自己的命運。

歐盟主導下的歐洲為歐洲帶去了政治、經濟和社會層面的融合,雖然不時伴有局部動盪和衝突,但整體來看和平的力量佔據主導地位,畢竟歐盟是歐洲國家之間一戰和二戰巨大歷史教訓的產物。那麼,一個在北約掌控下的歐洲將會是什麼樣子?隨着安全優於經濟局面的繼續,歐盟是否會繼續趨弱?美國戰略重心已經轉到印太地區,其領導下的其他北約成員國還可以受控嗎? 歐洲的北約成員國樂意跟隨美國加入亞洲的地緣政治之爭嗎? 亞洲國家如何警覺注定要成為亞洲衝突根源的「亞洲北約」?

諸如此類的問題都是值得我們深思的。

原刊於「大灣區評論」微信平台,本社獲作者授權轉載。