孔德成先生(1920-2008),字玉汝,號達生,山東曲阜人,孔子第七十七代嫡長孫。1920年滿百日時,北洋政府徐世昌大總統令襲封第三十二代衍聖公;後於1935年改任第一代大成至聖先師奉祀官。先生自幼博覽,儒學底蘊深厚,書藝精湛,尤精於古器物學及金石文字。

遷台後,於台灣大學、台灣師範大學等校講授「三禮」、「金文」及「殷周青銅彝器」等課程。經常應邀赴海外講學,深受日、韓等儒學與文化界人士的尊崇。曾任國大代表、故宮中央博物院聯合管理處主任委員、考試院院長、總統府資政等職。

中文系大家庭

近承陳煒舜兄雅囑撰文憶述與孔達生(諱德成,1920-2008)老師的因緣。六十之齡,追念往昔,感觸既多,如真似幻,方悟前人以「夢憶」為名,銘記往事的心情委曲。

因為在香港中學畢業後,花了兩年時間唸大學預科,又出社會工作了兩年,我在民國七十一年(1982)進入台灣大學中文系唸大學本科時年齡已屆22,較同班同學年長3至4歲。及至民國七十五年(1986)大學畢業,有幸獲聘為中文系助教,得以和中文系老一輩老師有許多近距離接觸。

當時我的年紀雖已不小,進本系卻算晚了。當時系辦公室三位助教,另外兩位是鄭毓瑜和梅家玲,都是博士班的學姐,年齡都只較我稍長。毓瑜兄負責《台大中文學報》、本系各小組會議等事務;家玲兄則負責大學部學生事務;我的責任區較大,除了負責研究所研究生事務,還有系務發展、學術會議、對外聯絡、外籍生入學申請等,也包括照應退休教師等等庶務。

當時雖然像屈翼鵬(諱萬里,1907-1979)、戴靜山(諱君仁,1901-1978)等先生已逝世,但像臺伯蕑(諱靜農,1902-1990)、鄭因百(諱騫,1906-1991)等先生都仍健在。我跟他們互動多了,慢慢明白到中文系就是一個大家庭,雖然老先生們不再「當家」和授課,卻像家中長輩,對系務關心備至。

譬如系裏選拔了新的助教,有些退休先生當天就知道,也會隨時探詢新晉人員的學問、行事、人品等。當時仍在授課的老先生,除了孔老師,還有王叔岷(諱邦濬,1914-2008)、張清徽(諱敬,1912-1997)等先生。正由於本系像大家庭,他們慣常經過系辦公室,或想聊天、辦事,都喜歡來找系辦的小輩助教。

我們作為晚輩,務必對長輩招呼周到,不論手邊事情有多忙,必定好生侍候,有問題的回答、解決問題,有想要聊天的我們也陪着他們聊天解悶。遇到他們需要幫忙卻不便開口時,我們就機靈地主動協助。就這樣,我在中文系辦公室(位於中文系走廊第二間。原稱為第二室,也就是現在的「中文系紀念室」。第一室是羅聯添老師的辦公室,第三室則是系主任辦公室)一待4年,直至七十九年(1990)升等為講師才離開崗位。

與孔達生老師談天說地

回來談達生老師。可能很多人都知道,老師自七十三年(1984)起即擔任考試院院長,公務繁忙,但每年均在台大開課,從未中輟,課程以「三禮研究」、「中國青銅器研究」、「金文選讀」三門為主。老師所授課程開在研究所,因此編課亦由我負責安排,就排在每週二和週六下午。

下午3點多,若從文學院二樓走廊外眺,就會見到考試院長的黑色公務專車緩緩駛到文學院正門。司機拎着公事包和上課材料,老師隨後,緩步走上文學院二樓。上課地點就是「第五室」,也就是老師的研究室。

然而,老師慣常在上課之前進入系辦公室,坐在我辦公桌旁的椅子,等着我替他泡一杯烏龍茶,慢慢品嚐,和我天南地北地聊天。我知道那是老師下班之後、上課之前放鬆心情的片刻,所以一定放下手邊的工作,沒大沒小地和老師攀談。

我們聊天的話題可真是多樣!有時老師會翻閱我桌上的學生論文,隨口評點幾句;有時則問我的經歷,並和我分享他小時候生活趣聞,像在曲阜的飲食、童戲,也有他中年離亂生活的見聞和經歷。有時我們會聊民國初年文獻掌故,也會說些無傷大雅的笑話,夾雜着老師聲震屋瓦的笑聲。更有一些,則是至今我仍覺不方便與他人分享的祕辛。

我們總是聊到上課時間到了,老師茶也喝完了,便說:「上課了!」然後緩步去上課。我因為與老師有了這一層關係,偶然遇上「會賓樓」(在台北市中華路附近的一間餐館,也是早年中文系老先生尤其是孔老師宴客的餐廳)宴會,我會也受到邀請,躬逢其盛,親眼見到廚師從廚房走出來在老師身旁垂手侍立,聆聽老師點菜並指示他菜色應該如何做。至於席間師生談笑的往事,在此不能一一備述了。

爾後我升等講師,離開助教崗位,雖然也有不少機會和老師一起參加系內聚餐,少不免喝酒聊天,卻始終再也沒有機會在上述那種特殊的情景下和老師無拘無束地談天說地。他和我互動時流露天真爛漫的一面,也只能永留我的記憶。

我最後一次和孔老師正式飯聚則是2005年3月29日。當天李學勤教授(1933-2019)受我邀請訪問台灣大學東亞文明研究中心。演講結束後,我安排晚宴,邀請了孔老師出席,和李先生有熱烈的互動,其餘受邀的也都是一時鴻儒,觥籌交錯,賓主盡歡,令人難忘。

先師懿德 令人神往

2002年我出版了《易圖象與易詮釋》,是我參加教育部大學學術追求卓越計畫的第一部專書成果。我準備了一冊,在老師上課開始前,親自送到第五研究室敦請老師斧正。老師看到我進來,滿面笑容,然後從我手上接過拙著,慢慢翻閱。我則安靜地坐在一旁,審視老師的神情變化。只見老師認真而嚴肅地逐頁翻看,一言不發,前後大約有7、8分鐘,空氣也逐漸凝結了。不知道是否心裏忐忑,我彷彿聽得見自己的呼吸和心跳。

就這樣又過了良久,老師把書閤上,垂目沈思了好一會兒,才慢慢地說:「這個《易經》嘛,前人的說法,就像廟裏的籤詩,也像算命先生向顧客講解前途吉凶。他們人生閱歷多了,可以從顧客的穿著、容貌看出端倪,分析對方的家庭、婚姻等等,往往都相當準確……」

說到這裏,老師又轉趨沈默好一會,然後又帶點笑容望着我說:「不過我這樣講《易經》,好像又把聖人經典的價值看得太低了……呵呵……」最後以他爽朗的笑聲收結。在我,則直到退出第五室良久,忐忑之情仍然揮之不去。

達生老師一輩學人,大多經歷古史辨運動的洗禮,認為《易》是占筮紀錄,既不含義理,也沒多少學術性,評價自然不高。至於《易傳》,始可言學術價值,但亦多屬先秦諸子如陰陽家學派的影響,與卦爻辭了無關係。

對於《周易》經傳相似的評價,我在勞思光先生(諱榮瑋、號韋齋,1927-2012)身上也觀察到。2005年我發表了〈從卦爻辭字義演繹論《易傳》對《易經》的詮釋〉一文,論證《易傳》解經的方法,實即承繼自卦爻辭字義的多義性。

勞先生當時擔任我們卓越計劃(東亞近世儒學中的經典詮釋傳統研究計劃)的顧問,曾殷切叮囑我,《周易》經和傳是兩回事,千萬不可以以傳解經,或者以經釋傳。勞先生這種「經傳分離」的觀念,原是古史辨運動典範論述的遺留。

同年邀請我到北海道大學訪問的中國文化論講座教授、日本《周易》學會會長伊東倫厚教授(1943-2007)也支持「經傳分離」一派觀點。他主持我關於卦爻辭字義的演講,並沒有當場反駁,卻在兩天後的溫泉之旅中,和我在旅館進行了兩小時的辯論。伊東先生甚至自稱是「較津田左右吉更為激進的疑古派」。

由此看來,孔老師接到拙著後沈吟良久,我相信他是在躊躇考慮︰究竟要用什麼方式,才能夠坦誠地和我分享他對《周易》的評價,同時又不致於讓我自信心受到打擊。說到底,這都是出於愛護學生的心情。老一輩先生久經世故,往往有「澄之不清,擾之不濁」的雅量,所流露的雖無不是真情實感,但常留下幾分,故每有溫厚的餘韻。而隨時不忘勉勵、愛護學生,則始終不變。這在我所認識的台大中文系老一輩的老師,大多如此。前輩的懿德,總令人神往不已。

本文為〈高山仰止:孔德成先生百年冥誕專輯〉之一篇,專輯先刊登於《華人文化研究》2019年6月號,後收錄於《典型夙昔:前修緬思錄》(初集)。

書本簡介:

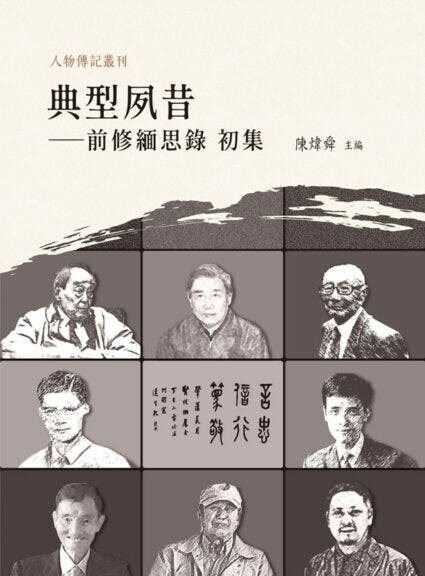

書名:《典型夙昔:前修緬思錄(初集)》

主編:陳煒舜

出版社:台灣萬卷樓出版有限公司

出版日期:2021年4月