5月20日美國政府向國會提交長達20頁的戰略報告──《美國對中華人民共和國的戰略方針》,承認與中國長達40多年的「接觸政策」失敗,與中國已處於戰略競爭狀態。在過去20多年裏,中國的「改革已經放緩、停滯或者倒退」,美國需要遏制中國在經濟、軍事、政治等領域的擴張,但依舊強調「競爭不一定非導致交鋒或衝突」。中美之間的「半冷戰」竹簾正式拉起。

就在此之前的5月15日,一場以科技為主線的「半冷戰」升級,美國商務部宣布將在全球範圍內阻止任何使用美國技術的企業向華為公司供應芯片,這標誌着美國圍堵華為的力度全面提升。儘管華為早已準備這一天的到來,提前調整了供應鏈,但根據媒體報導,華為目前只能找到落後台積電兩代的芯片。

同一天,台積電在「抵制」來自美國政府的壓力一年之後宣布,將斥資120億美元在美國亞利桑那州建造一家芯片工廠。美國擔心微電子產品方面嚴重依賴東亞地區,終於從資金上幫助台積電落戶美國,這是台積電在華盛頓州之後在美國建立的第二個生產基地,這意味着全球供應鏈發生變異,「半全球化」降臨。

就在並不久遠之前,全球無不歡呼人類已跨入「世界是平的」時代,但世界至今都不是平的,即便這是一個無遠弗屆的時代。但世界又是平的。如果沒有全球化,新冠病毒或許不會成為蔓延全球的大流行。全球化在這場疫情之後無疑會退潮,但過去40年最新一波的全球化畢竟留下了印記!所以「半全球化」的時代已經開啟!

何為「半全球化」?

在「世界是平的」響徹全球時,十年前,我在西班牙巴塞羅那第一次遇見班卡吉·格馬瓦特(Pankaj Ghemawat),這位印度裔的哈佛大學教授說世界其實還是圓的。早在2007年他出版《重新定義全球戰略》一書,他就解釋說,跨國界的差異比我們想像的要大得多。我記得那場面對全球商學教授的演講,他主要從貿易的角度看這個世界不是平的,因為數據顯示大多數的經濟活動,從貿易、到直接投資、到旅遊,大多發生在一個國家,或者一個地區之內。而在這個「半全球化」的世界中,文化、行政、地理和經濟的差異依舊極為重要。

這次「半全球化」的新時代,是價值主導的「半全球化」,在中美的「半冷戰」競爭中已經開始降臨。

中美的對立與美蘇的對立有根本性的不同,前者對立的起點是搶奪經濟強國的地位,而後者的對抗是以兩個軍事同盟之間的相互戰略威懾為出發點。前者的重心是經濟冷戰和科技冷戰,而後者的重心是軍事和軍備競賽。

如果說冷戰時代是社會主義陣營和資本主義陣營的對撼,「半冷戰」時代的對抗不是冷戰時期純意識形態的對決,更多的是經濟實力和科技實力的較量,因此美國才會將2020年視為另一次「史普尼克時刻」。 1957年10月4日,蘇聯人造衛星史普尼克一號從哈薩克的拜科努爾航天中心順利發射升空,事先毫無徵兆,這是美蘇冷戰的轉折點。蘇聯人造衛星成功發射上天震驚了美國和西方社會,震醒了美國認為自己在導彈和航天領域的領先地位。「史普尼克危機」引發了美蘇之後持續20多年的太空競賽,1969年美國終於揚眉吐氣,美國航天員登上月球,順利實現阿波羅登陸月球計劃。

新冠危機是美國的另一次「史普尼克危機」,是中國的又一次「庚子年危機」。 1900年庚子年的義和團運動和八國聯軍侵略中國引發大清王朝內外交困,最後以簽訂喪權辱國的《辛丑條約》告終;1960年的庚子年正處於《大英百科全書》所稱為「20世紀兩次最大饑荒」最艱難的時刻。

「超全球化」時代的終結

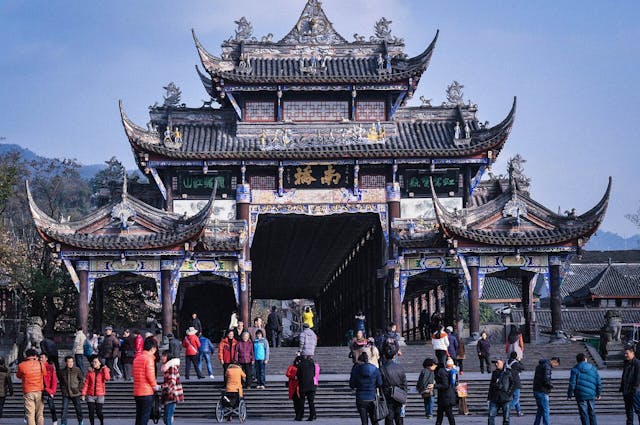

如果走在全球各地的風景名勝,看到從中國蜂擁而來的旅客,我們會覺得這個世界變得愈來愈小。過去幾年,中國的國際旅遊數量突飛猛進。根據中國發布的數據,2018年,中國的出境旅遊市場規模增長到約1.5億人次,出境遊客境外消費超過1300億美元,2019年全年出境遊人數可能接近1.7億人次。

在全球製造業中心,你也可以看到來自全球各地的着名跨國企業幾乎都在中國建立了生產基地。在製造業領域,外商的投資准入限制不斷縮減,投資的範圍和重點從加工製造延伸到計算機、集成電路、智能製造等領域。在中國設立區域總部、研發中心的跨國公司已經達到2000家,特斯拉在浦東就建成了獨資的生產線。

根據聯合國發布的統計數據, 2018年中國佔全球製造業產值的28.4%,超過美國的16.6%,美國一直是世界上最大的製造業國家,2010年被中國取而代之。 2018年,中國製造業的總值近4萬億美元,製造業佔經濟總量的近30%。相反,美國經濟不再依賴製造業,2018年,製造業僅佔美國GDP的11%。中國被視作這一波全球化的最大受益者,不僅成為世界第二大經濟體,而且正從「世界工廠」向高科技創新產業移動,與發達國家搶奪全球市場。

哈佛大學教授丹尼·羅德里克(Dani Rodrik)將中國和其他發展中國家全面進入歐美主導的貿易和投資系統稱作「超全球化」。這一波「超全球化」始於蘇聯分裂、華約解體、冷戰結束之後,1995年作為多邊貿易機制的世界貿易組織成立,特別是2001年中國加入全球這一貿易和投資體系,「超全球化」的步伐加速,全球數十億人的生活被改變。

中國和其他新興市場,從上個世紀90年代開始,尤其是進入千禧年之後經濟快速發展,成千上萬處於貧困線下的民眾擺脫了貧困,對世界經濟帶來積極影響。發達國家則享受着來自發展中國家低廉的產品可以長期保持低通脹及低利率,歐美企業因全球供應鏈的變化成本降低和盈利增加,這刺激了華爾街股市在過去數十年不斷攀升。

在這個「超全球化」的時代裏,全球跨境貨物,人員和資本流動的速度和規模都達到了空前的程度。但鐘擺已經擺向了另一邊,從70年代開始的最新一波的全球化浪潮已經終結。這個「逆全球化」的趨勢早已經展開,而特朗普入主白宮就是「逆全球化」的結果,而非「逆全球化」的起因。

「逆全球化」的民意基礎:2008年是分水嶺

2008年開始的金融海嘯是「超全球化」的分水嶺。全球化即便沒有政治因素、沒有新冠病毒也已達到頂點。如果從全球貿易佔全球GDP增長的份量來看,金融危機爆發之前,貿易量的增長以全球經濟兩倍的速度增長,而現在的增長速度大致與全球GDP一致,甚至慢於全球GDP的增速。

自由貿易是以往40年「超全球化」的基石。中美貿易戰發生兩年之後,特別是新冠病毒蔓延全球,美國出現了以往聞所未聞的悔恨,那就是美國不該將中國引進全球自由貿易體系,坐視中國透過美國戰後建立的機制變得如此強大。極其諷刺的是,美國戰後苦心經營的國際新秩序的基石就是希望透過自由貿易,以避免重蹈覆轍,上演兩次世界大戰人類的大災難。然而始料未及的是,如今在美國的眼裏,中國進入了美國主導的這個體系之後,充分利用了自由貿易體系成為美國的最大競爭者,卻不願向美國平等打開中國的市場。

美國目睹中部生鏽地帶不斷的蔓延,卻視而不見紐約華爾街金融大鱷和西部矽谷的高科技企業從這一波「超全球化」中獲益匪淺。更有甚者,中國這個競爭者和80年代的日本又有本質上的不同,兩者的價值體系完全對立。美國精英階層和決策階層心理上的變化,又與西方國家內部經濟架構、選民心理、民主體制的變化密切相關。

遠在此之前,「超全球化」已經在西方出現愈來愈多的反對聲。自由主義經濟曾經被譽為人類進步的終極典範,全球的融合在冷戰之後成為無法阻擋的趨勢,歐盟的東擴就是其中一個例子,當時人們對歐洲最終走向和平的統一充滿了浪漫的想像。從90年代開始歐美的政壇也出現了第三條道路,克林頓的民主黨和布萊爾的工黨都向中間靠攏,而右派政黨也同樣往中間靠攏。不過這樣的歲月並沒有延續很久,歐洲各國的極右政黨就紛紛開始粉墨登場。

詭異的是,在西方「去工業化」的進程中,當「超全球化」衝擊西方的藍領工人,他們不像以往那樣選擇左派政黨支持他們的訴求。發達國家的製造業向海外轉移,消減了製造業原有的工作機會和削弱了工會的影響力。開放的資本市場在全球追逐利潤導致政府失去稅收,無法滿足不斷擴大的福利需求。

長期以來不少左翼的社會民主主義政黨認為,開放經濟中的選民會要求以福利賠償來換取對全球化的支持,事實證明賠償並不具效力。相反,開放經濟中的選民反而選擇右派政黨,支持鎖國政策,實行保護主義,減少貿易、資金和移民的流動,以此來補償他們在「超全球化」進程中受到的損失。這就是為何伴隨着「超全球化」的浪潮,右派的民粹主義和極右政黨在西方民主國家,從邊緣邁入了政治主流,他們所獲得的選票從5%增加到13%,而議席則從4%增加到13%。歐洲一體化失去了動力,英國的脫歐也成為了必然。

在美國,受中國進口和競爭影響最大的地區,選民踢走溫和的國會議員,極端的共和黨右翼議員得以當選。特朗普競選的救星和前顧問,有華爾街投資銀行家背景的班農就警告美國,華爾街金融資本對利潤的追逐可能導致美國爆發一場「像鐮刀割草一般」的革命。紀錄片導演莫里斯拍攝的《美國達摩》,主人公正是班農。他為這部紀錄片做了16個小時的採訪,他在影片中警告,「如果不允許以某種方式分散財富的話,美國將爆發一場革命。」

總之,貧富懸殊、金融危機、通貨緊縮、去工業化,以及發展中國家迅速提升的競爭力,和日新月異的技術變革,西方發達國家持續數十年對全球化的支持走到了窮途末路,自由主義的主張也遭受了前所未有的挑戰。其實經濟史學家卡爾·波蘭尼(Karl Polanyi)早就認為資本主義市場的發展,包括對全球經濟的開放,導致了兩次世界大戰期間民主制度的衰落和法西斯主義的興起。他也早就預測,如果個人在缺乏社會幫助下面對市場,就會出現民粹主義,反民主政治。為避免這種情況,全球化必須在政治上得到遏制。

哈佛大學經濟學家丹尼·羅德里克(Dani Rodrik)似乎同意這一觀點,他在《全球化的悖論》一書中指出,民主、國家主權和廣泛的全球化並不兼容,三者只能取其二。如果要確保民主和維護民族的多樣性,犧牲全球化就成為有吸引力的選擇。

特朗普上台、英國脫歐是歐美內部變化的一個自然的結果。左右以往國際格局的邏輯已經發生了巨大的變化,而2020年的這場橫跨全球的新冠病毒更是讓所有的國家都更加嚴肅地審視以往全球化進程被忽視的另一面。

「半冷戰」來臨!「半全球化」降臨!二之一