從十九世紀開始,中國處於弱勢一方,在西方人殖民勢力入侵,經歷內憂外患,苟延殘喘。來到二十一世紀,經濟力量如日中天之際,我們不禁需要思考一個問題,我們文化是什麼?台北故宮博物院前院長周功鑫教授認為孩子們的教育,在認識自己的歷史方面一直被忽略;對於華人的孩子來說,學習中華文化,就是認識自己的根源。近年,她投身策劃《圖說中華文化故事》系列叢書,從耳熟能詳的成語入手,用博物館經驗帶給她的思維,向讀者展開一種新的演繹,開始尋根探源之旅。

失落的根飄零百載 孩子尋根從成語開始

「尋根」談何容易,在文化的承傳中,經過歷史的演變是包含自然的選擇和人為的改革,如同物競天擇。金耀基在<中國文化傳統與發展>提到,中華文化傳統「根的失落」出現在現代化過程中(註一),周教授也選擇從歷史上一次未完成的運動談起——五四新文化運動。

雖然經歷五四運動的衝擊,但幸運的是,漢語、漢字、詞義等從遠古時期至今乃是一脈相承,不至於出現無法逾越的文化斷層。語言是一種文化的載體,資中筠先生提到:「成語、典故特別豐富,並已融入日常話語中,幾乎取之不盡,用之不竭。這正是漢文的魅力所在,也是幾千年文明的積澱。」(註二)周教授跟她的看法不謀而合,選擇從語言入手。

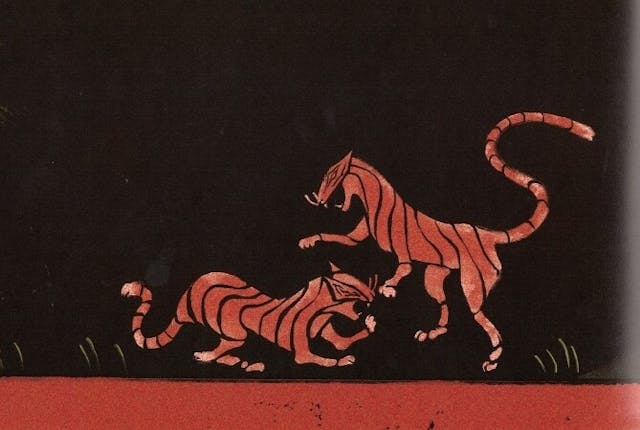

學生時代多少背過一些成語,但課程緊張加上考試為重,多是刻板的知識學習,孩子跟每個成語可能只是「字面的認識」,實在忽視了它背後蘊含的豐富故事。周教授帶領近十人團隊研究製作,以精彩插圖及簡潔的文字,講述成語的來龍去脈。她主力從戰國、漢、唐和宋,四個中華文化蓬勃發展的朝代為起點,囊括君臣聖哲的故事。戰國部分再分為趙文化、秦文化、齊文化、楚文化及韓、魏、燕等五輯,香港中文大學歷史系客席教授丁新豹分享他的看法道:「戰國是我國歷史上的一個群雄割據的亂世,也是人才輩出的時代。他們的一言一行精煉為成語,是中華文化十分珍貴的財產。」

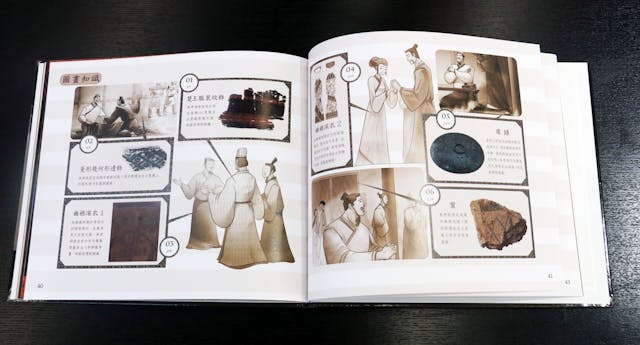

帶孩子穿越歷史 用考古文物補教材不足

對畫師來說,刻畫和想像這些零碎的文物原貌和細節是一大考驗。大至窗戶、屏風,小至擺設、兵器、文字等,都按照出土文物一一考據、比對、重塑,遂附以圖文解釋,一絲不苟。例如房間角落放置的席鎮,用以確保席的四角平整,展現當時人們在室內跪坐席上的習慣。每個時代都有其風格的服裝打扮,周教授說道:「從人物的服飾,又有一堆故事可以述說。」

現在的孩子很有想法,不再也不應甘於各種資訊填鴨式學習,關鍵在引起孩子的興趣。周教授透露線上學習已在規劃之中,目前計劃每個小故事有三分鐘動畫,再停格在圖畫,並以圖畫帶出該時代各種銅器酒杯等器用和文字原態等。另外,周教授重視畫面的美學和故事的展現。從大量檢視及觀賞各類動畫中,相中遠在美國的華人動畫導演紀柏舟。經友人輾轉介紹,取得紀柏舟的聯繫電話,靈機一動,便拿起手機撥給遠在美國荷里活工作的紀柏舟,她直呼:「沒想到他就一口答應了,真是太感動了。」過程遠比她想像中的順利。

再遇雍正 培養批判歷史的思考能力

拋開考試,歷史就是一連串引人入勝的故事,也是值得辯證的空間。自古成王敗寇,歷史由勝利者書寫,有些新歷史主義學者甚至懷疑,所謂「真實」的歷史。那周教授辛苦考證蒐集考古文物又是怎麼一回事?周教授認為:「我們讓文物說話,這些真實的文物與資訊在培養孩子的思考及分辨的能力。的確,有時候我們所讀的歷史書籍也未必全部正確,但是要知道什麼是真實的。」

復興文化傳統 讓古典紮根、智慧增長

即便如此,尚未解答一個纏繞幾代人的問題:為甚麼要學中華文化?周教授說道:「學習自己民族的文化是一種對自己的過去的認識,除獲得自信,也有助於自我定位。」

中國是一個無固定宗教的國家,比起一個神的約束,中國更多靠的是儒、釋、道三家構成的世界觀。可是在這份歷史的缺失中,這些古人的智慧沒法在華人孩子的心智成長中紮根、增長,這叫周教授感到憂心不已。對於如何讓文化傳統在社會中被重視,金耀基教授提出:「如果要復興,便從古典智慧入手,發掘失落的寶藏並加以普及,讓這一代人踏上尋根之路。」

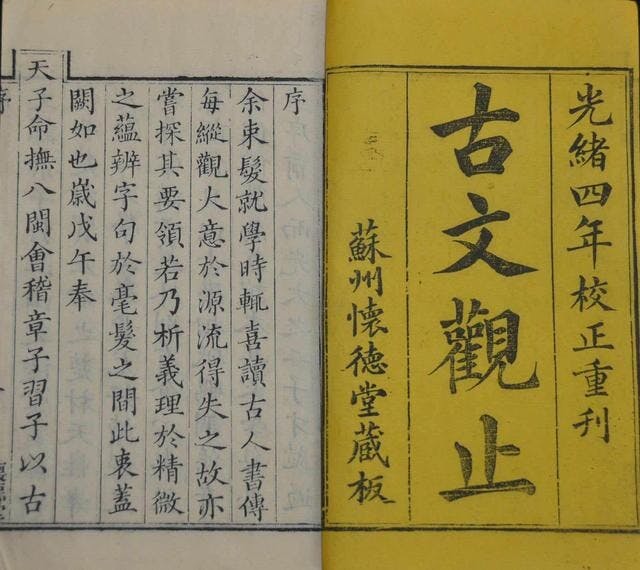

身為兩個孩子的母親,周教授認為教導孩子認識中華文化可從小學開始打好古文根基,從中學習待人處世之道。周教授育有一女一子,她笑言女兒讀書順利,兒子卻是「放牛班」。不管子女資質如何,她都要求他們從小學四年級開始課外學習古文與傳統經典一直到高中,兩個孩子完成了《論語》和《古文觀止》兩部古典著作的閱讀及學習。

文化傳承在於不忘其本

與周教授一路從語言談到文學、歷史,中華文化中的價值觀體現。周教授指出,文物、故事,乃至展覽和博物館,都是了解及認識文化的工具和媒介。她以自己的老本行打比方,說道:文物只是一項載體和工具,是物質文化遺產,我們除了要了解這些物質文化遺產的外表意義,更要了解它們背後蘊藏的精神。

誠如唐君毅先生所言:「我們的文化之將來,應當是一方學他人之長,一方不忘其所本有。」(註三)儘管香港經過百年殖民時期,但周教授道:「單就香港保留了繁體字一點,香港已經具備傳承中華文化的優勢。」有聞香港將成立故宮文化博物館,她認為,這將是一個難得的機會讓香港人未來有一固定地方學習中華文化,可藉中華文化素養的提升以認識自己的過去,並定位自己的未來。

延伸閱讀:

博物館如何從塵土中復活——專訪台北故宮博物院前院長周功鑫教授

註一:金耀基:〈中國文化傳統與發展〉,陳其南、周英雄編:《文化中國理念與實踐》(台灣:允晨叢刊,1994年),頁363-374。

註二:資中筠:〈學好中文,是為養成一種基本文化底藴〉 ,鏈結:http://www.master-insight.com/?p=15890

註三:唐君毅:〈與青年談中國文化〉(香港:三民),1992。